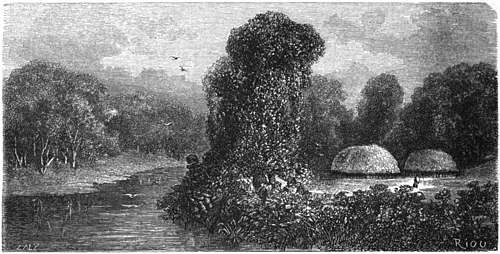

leur ombre. Une rivière y coulait sans bruit et venait porter le tribut de ses eaux limpides au Quillabamba-Santa-Ana. Sur le talus de glaise de sa rive droite, à demi cachées par des végétations charmantes, s’élevaient deux huttes d’Antis que nous relevâmes en passant, mais sans les visiter. Cet endroit appelé Pachiri, si voilé d’ombre et de mystère, si frais à l’œil et si caressant à l’esprit, qu’un peintre eût voulu le fixer sur sa toile et un poëte le célébrer en strophes cadencées, cet endroit dut sembler horrible au chef de la commission française, dont la pirogue s’emplit dans un rapide qui barrait la rivière à vingt pas de là. Ce rapide, dans lequel nos compagnons ne voyaient qu’un obstacle vulgaire, me parut avoir été placé tout exprès par le ciel devant l’ouaddi de Pachiri pour apprendre aux humains qu’en ce monde, où rien n’est parfait, la douleur est toujours à côté de la joie, comme dans le vers grec ou latin le spondée à côté du dactyle. Je ne sus jamais si le comte de la Blanche-Épine avait été de mon avis, le bouleversement physique et moral où je le vis en proie, ne m’ayant pas permis de le questionner à cet égard. Ce pauvre monsieur se lamentait si fort et semblait si désespéré de voir ses pantalons mouillés se coller à ses cuisses et sa petite veste adhérer à son dos, que par égard pour sa douleur bien légitime, nous fîmes halte et passâmes deux heures à le regarder s’éponger.

Cette catastrophe me permit de descendre à terre et de recueillir quelques plantes. J’en agissais ainsi toutes les fois que les dangers de la rivière nous obligeaient à abandonner momentanément nos embarcations et à longer à pied la rive. Ces plantes, dont je récoltais des brassées et que je rapportais dans ma pirogue pour les étudier et les dessiner à loisir, ne restaient jamais bien longtemps en ma possession. Pendant que j’examinais l’une d’elles, une cascade ou un rapide venait nous barrer le passage, une lame, arrivée de je ne sais où, s’abattait brusquement dans l’embarcation, m’inondait de la tête aux pieds et, lorsque revenu de ma première surprise et rejetant l’eau par la bouche et par les narines, je rouvrais les yeux et regardais autour de moi, mes échantillons végétaux flottaient au loin sur la rivière. Ce genre d’études, repris obstinément plusieurs fois par jour, était toujours interrompu de la même manière. Le moyen de se rendre utile à la science, en travaillant ainsi entre deux eaux !

J’ai dit que l’accident survenu au chef de la commission française et l’affliction profonde qu’il en ressentait, nous avait fait un devoir d’attendre qu’il eût mis un peu d’ordre dans sa toilette. Pendant que ses esclaves essuyaient sur son corps les derniers pleurs de la naïade, je remontai la plage et j’allai faire un croquis de la gorge de Pachiri. Ce travail terminé, je longeai les berges de la petite rivière, revêtues d’un moelleux tapis de canacorus, d’héliconias et de marantées. De leurs massifs s’élançaient, portés par de hautes tiges, des thyrses de fleurs rouges, roses ou jaunes, qui tranchaient admirablement sur le vert satiné des larges feuilles de ces plantes, que la nature semble avoir façonnées tout exprès pour servir de vaisselle au pauvre voyageur. Que de gibier rôti et de poisson bouilli j’ai mangé dans ces assiettes végétales !

Comme je venais de choisir parmi ces musacées quelques individus qui m’étaient inconnus, j’aperçus, enlacée aux branches d’un arbuste qu’elle étreignait de ses replis, une bignone-jasmin aux feuilles sombres et lustrées, à la corolle d’un blanc pur, avec une macule pourpre au fond. L’odeur pénétrante de cette fleur rappelait celle de la tubéreuse. C’était la première bignone odorante que j’eusse encore trouvée, soit en nature, soit dans l’œuvre des voyageurs. Je m’abattis sur elle comme le milan sur sa proie. Au moment où j’opérais la section d’une de ses tiges, le cri vamos, que je traduis libre-