Une muse et sa mère/6

VI

Sophie Gay fait bravement face à la situation. Elle sait que la liquidation de la succession de son mari sera longue ; elle compte bien que chacun de ses enfants en recevra une fortune modique, mais d’ici-là, il faudra vivre, et d’abord achever d’élever Delphine, Isaure et Edmond, puis les établir. Edmond, un garçon, sortira de pension pour entrer au régiment. Isaure garde à côté de sa sœur une attitude volontairement effacée ; elle vivra de traductions, de copies, de leçons, fera un séjour en Angleterre, et épousera Louis-Théodore Garre, fils de Sophie Gail, le 6 juin 1837. Lorsque ses moyens le lui permettent, sa mère lui alloue une petite pension ; elle lui cherche une situation d’institutrice ; pleine de bontés pour sa fille, elle ne la garde pas auprès d’elle, et l’installe chez une intime amie, Mme Bétout, 14, rue Basse-du-Rempart[1].

Pour Delphine, c’est autre chose.

Sophie Gay commença à pratiquer le métier d’auteur lorsque son mari perdit sa situation de receveur général. Maintenant qu’il n’est plus là, elle compte plus que jamais sur sa littérature pour alimenter son budget, et elle s’y livre entièrement. Mais bien vite elle comprend que le génie lui fait défaut. Elle n’est pas la seule. Ses romans et ses romances n’en connaissent pas moins la vogue ; par contre, à part l’opéra-comique, son théâtre ne lui ménage pas de triomphes éclatants, bien loin de là. Ce n’est pas par ses propres moyens qu’elle parvien dra à se maintenir au niveau de cette existence parisienne qu’elle mène depuis le temps du Direc toire, qui donne pâture à sa passion des choses de l’esprit, à son besoin de bruit et d’éclat, à son désir de voir et d’être vue, à son ardente curiosité de toute nouveauté intellectuelle ou artistique.

La célébrité conquise du jour au lendemain par Delphine lui montre la voie. Ce qui lui manque pour acquérir la gloire et la situation qu’elle convoite, elle le trouve dans sa fille. Elle va réaliser pour et par sa fille tout ce qu’elle a rêvé de réaliser pour et par elle-même. Avec quels soins, avec quelle ardeur va-t-elle cultiver le talent dont elle dirigera les manifestations ! Grâce à Delphine, elle garde le contact avec le faubourg Saint-Germain, où l’on aime entendre la jeune poétesse réciter ses vers. Elle attire chez elle les illustrations naissantes, c’est à-dire toutes les gloires du romantisme. Elle uti lise sa position antérieure, le nom qu’elle a déjà dans le monde des lettres, ses relations à l’Académie et dans les milieux les plus en vue de la capitale. Elle joue de la publicité avec tact, avec adresse, et sans répit : publicité parlée dans le monde, publicité imprimée dans les revues et les journaux. Elle se constitue le metteur en scène et le metteur en œuvre du talent de sa fille. Elle suscite des jalousies, des antipathies et des railleries, mais elle s’appuie sur de solides amitiés. Jamais elle ne perd de vue son but, que son long, patient et tenace effort atteindra.

À peine remise de la secousse que lui valurent la mort de son mari et la maladie de Delphine qui s’en suivit, elle prie Coulmann, qui voyage en Italie où il parle d’elle avec la reine Hortense, de s’enquérir de quelque livre intéressant et nouveau, et de le lui envoyer pour qu’elle le traduise. Elle négocie avec Ambroise Tardieu la réédition de Léonie de Montbreuse qui reparaît avec un frontispice d’Isabey, comme l’année précédente elle a réédité Anatole avec

un frontispice d’Horace Vernet, gravé par Moreau le Jeune. Le même éditeur réimprime les Malheurs d’un amant heureux, et comme la fabrication du volume traîne, elle lui écrit : « Pour la première fois de ma vie, je trouve que les malheurs vont bien lentement ». Il a publié le poème couronné de Delphine : elle surveille la vente, et le prie d’envoyer vingt-cinq exemplaires à un libraire d’Aix-la-Chapelle qui les réclame. Elle s’entremet en sa faveur auprès d’Alexandre Duval, dont Tardieu désirerait éditer un ouvrage[2].

À cette même époque, elle donne une preuve de ce libéralisme qui inquiète si fort la police. Magalon, jeune écrivain de vingt-huit ans, ancien volontaire sous les ordres du duc d’Angoulême qu’irritèrent les excès de la réaction blanche, a fondé l’année précédente l’Album, où il vient d’attaquer vivement les Jésuites : condamné à treize mois de prison et deux mille francs d’amende, il purge sa peine à Sainte-Pélagie, quand, le 13 avril au matin, on l’en extrait pour lui faire traverser Paris en compagnie de onze criminels de droit commun, les menottes aux mains et accouplé à l’un d’eux. On lui inflige à Poissy le même traitement qu’aux pires malfaiteurs. Il faudra l’intervention de Chateaubriand pour le ramener à Sainte-Pélagie. Il a reçu dans sa prison plus de visites qu’un ministre en crédit. Sophie ne manque pas cette occasion de se manifester : « J’ai vu, dit-elle à Coulmann, des scènes dignes de Walter Scott pour parvenir jusqu’à lui : je me suis trouvée avec une douzaine de femmes ou maîtresses de voleurs qui venaient aussi chercher leur permission. L’une d’elles m’a demandé si le mien partait aussi par la chaîne du 1er mai ? J’ai répondu que le mien n’avait pas le bonheur d’être pour les galères ; alors, me supposant l’amie d’un homme à pendre, je suis devenue l’objet de la considération et de l’intérêt général, ce qui m’a valu des confidences de tous les genres, et très nouvelles pour moi, je vous le jure. J’en ai bien fait rire notre ami[3] ».

Elle a dû abandonner le bel appartement et le jardin de la rue des Mathurins. Elle s’installe avec Delphine rue Louis-le-Grand. Lamartine les y a vues au numéro 28 ter. Il a décrit les lieux en enjolivant son style plus que l’objet même de sa description : deux pièces basses, un escalier de bois qui le frappe parce qu’il a l’habitude des escaliers de pierre, des livres au mur sur des tablettes, des épreuves cor rigées sur une table révélant assez « les travaux assidus des deux femmes », un petit cabinet où Delphine se retire pour composer, et qui donne sur une terrasse de douze pieds de circuit où souffrent deux ou trois pots de fleurs[4]. Là, cependant, les habitués du salon de la rue des Mathurins continuent à se réunir, les plus notoires célébrités de ce temps défilent.

Pourquoi Sophie Gay a-t-elle gardé la Maison Rouge de Villiers-sur-Orge ? Sa fille l’explique dans Napoline :

— Mais moi, je n’irai pas ce soir à cette fête,

Lui dis-je, nous partons pour Villiers aujourd’hui,

Et nous y resterons deux grands mois.

— Quel ennui !

Comment ! Sacrifier une fête superbe,

Un bal d’ambassadeur, à des dîners sur l’herbe !

— Oh ! Nous ne dînons pas sur l’herbe avec maman.

— Et vous me laissez seule au milieu d’un roman !

Et que ferez-vous là, mes champêtres amies ?

— Ce que l’on fait aux champs.

— Quoi ?

— Des économies.

On y fait des économies, et on y travaille. La mère s’y retire pour écrire ses romans, la fille y reçoit l’inspiration poétique.

Perspicace, Sophie Gay discerne l’avenir en matière de littérature, et surtout de littérateurs. Elle reste fidèle à ses vieux amis, mais elle ne se dévoue pas moins aux intérêts des jeunes. Ces jeunes, c’est tout le groupe romantique qui se réunit chez le père d’Émile Deschamps et chez Nodier. Auprès de Talma, elle bataille pour leurs pièces ; elle conduit tout, dit Soumet. Elle s’indigne de voir le grand tragédien céder indolemment aux intrigues de « certains petits auteurs », ce qui désigne plus particulièrement Ancelot. Elle est furieuse qu’il soit « enragé » contre le Saül de Soumet, contre sa Clytemnestre et sa Cléopâtre, contre le Léonidas de Pichald ; un moment, elle veut retirer son propre Chevalier de Gramont pour suivre le sort de ses amis. Mais le Comité, dit-elle, ne le permet pas. Cependant Talma triomphe dans plusieurs de ces rôles qu’on eut tant de peine à lui faire accepter. Elle exulte à ces succès comme à celui du Sylla de Jouy. Quant à Guiraud, il préfère passer à l’Odéon avec ses Macchabées, que le public accueille bien ; elle lui procure pour la brochure de sa pièce « un bon et solide libraire », Ambroise Tardieu[5].

Lorsque le cénacle se précise et fonde la Muse française, elle se charge encore de trouver un éditeur, et cet éditeur est encore Ambroise Tardieu. Le 11 juillet 1823, Émile Deschamps écrit à Guiraud : « Mme Gay est à Paris et s’occupe beaucoup de notre affaire ; elle travaille d’ailleurs beaucoup et très bien ». Delphine elle-même « travaille » pour eux : elle s’est associée à l’œuvre de bienfaisance de l’abbé Legris-Duval, disciple et continuateur de l’abbé de Fénelon, pour protéger les petits Savoyards (on se rappelle que les Gay sont originaires de Savoie) qui gagnent péniblement leur vie à Paris. Guiraud les a pris pour thème de plusieurs élégies. Delphine se charge de vendre ces poèmes, et elle y réussit pleinement. « Vous donnez à mes vers la vogue des vôtres, mademoiselle, et je vous en remercie », lui écrit Guiraud. À cette occasion, elle reçoit un joli billet de Chateaubriand : « Je vous dois une réponse depuis bien longtemps, mademoiselle, mais il n’y a rien qui soit plus indulgent que les talents, la beauté et la jeunesse. Vous m’avez donc, j’espère, pardonné mon silence bien involontaire. Je suis désolé de vous offrir si peu de chose pour les petits Savoyards. Quand je ferai des vers comme vous, je ferai fortune, et alors je mettrai toute cette fortune à vos pieds[6] ».

Les fondateurs de la célèbre petite revue se nomment Alexandre Soumet, Guiraud, Victor Hugo, Alfred de Vigny, Saint-Valry — ne pas le confondre avec son fils, directeur politique de la Patrie, ni avec Valery, nommé bibliothécaire au Louvre afin d’économiser les échelles parce qu’il était très grand, et dont Émile Deschamps disait : « Il se baisse, et ramasse un oiseau dans les airs » [7] — Desjardins, Émile Deschamps, auxquels s’agrègent bientôt Nodier, Jules Lefèvre, Belmontet, Pichald, Chènedollé, Saint-Prosper, Brifaut, Baour-Lormian, Ancelot, Gaspard de Pons, le comte Théodore Walsh, H. de Latouche. Sophie Gay y introduit Marceline Desbordes-Valmore, qu’elle admire et encourage, comme elle encourage Valmore qui s’est fait remarquer dans un rôle de la Clytemnestre de Soumet. Peut-être est-ce elle qui introduit aussi à la Muse française Adélaïde-Gilette Dufrénoy. Hortense Céré-Barbé, Sabine-Casémire-Amable Tastu y publient également des vers. Car le nombre élevé des femmes de lettres de l’Empire ne diminue pas sous la Restauration. Languissantes et plaintives, elles s’enthousiasment pour Mme Verdier, la reine de l’idylle.

Célébrités oubliées, hélas ! Qui se doute aujourd’hui de l’influence de Mme Verdier ? Cependant Mme Dufrénoy a dit : « J’avais à peine essayé quelques vers lorsque Mme Verdier était déjà célèbre ; ses louanges, répétées de toutes parts, excitèrent mon émulation… Mme Bourdic-Viot me répétait souvent : nous sommes une foule de musettes, Mme Verdier seule est une muse[8]. »

Non : la muse, ce n’est ni Mme Bourdic-Viot, ni Mme Verdier, c’est Delphine Gay. Elle n’a pas vingt ans, elle est belle, simple, bon enfant. Elle dit ses vers comme elle les fait, avec élégance et grandeur. Sa conversation, pleine de substance, ne vise jamais au bel esprit. Elle se montre enjouée, sans grimace. Chateaubriand, Soumet, Guiraud l’entourent d’hommages respectueux. Les jeunes mêlent à ces hommages un sentiment plus tendre. À leurs yeux, elle apparaît comme la Muse française, avec un casque et une lyre, et c’est pourquoi ils accepteront si facilement ce titre de Muse de la Patrie qu’elle va se décerner elle-même. Ils constituent un groupe choisi, quelque peu quintessencié, d’où les génies vont se dégager, mais dont Sainte-Beuve a souligné le faible pour « la chevalerie dorée, le joli moyen âge de châtelaines, de pages et de marraines, le christianisme de chapelle et d’ermitage, les pauvres orphelins, les petits mendiants qui faisaient fureur et se partageaient le fonds général des sujets, sans parler des innombrables mélancolies personnelles ». Ces jeunes poètes prédisent à Delphine la couronne de l’élégie lyrique. Ils découvrent dans son talent « un mélange de vigueur masculine et de sensibilité de femme du monde, plus affectée des choses de la société que des charmes de la nature, plus nerveuse que tendre, plus douloureuse que mélancolique, le tout marchant de concert avec beaucoup d’esprit réel, sans prétention, et se manifestant sous une forme de versification pure, correcte, savante même et assez neuve alors… Il y avait dans son style un grand éclat tempéré par un goût déjà sûr »[9].

Tandis que sa mère communique à Guiraud son propre enthousiasme pour lord Byron, Delphine inspire les poètes amis. Antony Deschamps lui dédie, dans ses Italiennes, le poème intitulé le Vendredi saint, et Belmontet, dans les Tristes, une des plus belles pièces du recueil. Après avoir lu ses vers sur l’Ange de la Poésie, Émile Deschamps lui envoie ceux-ci[10] :

Quelle est cette beauté qu’un bel ange accompagne ?

L’azur de ses grands yeux brille, mouillé de pleurs.

Oh ! Quittez vos palais ou la verte campagne,

Donnez-lui des parfums, des sourires, des fleurs…

Courons !… Est-elle reine, ou déesse, ou bergère ?

Faut-il aimer, hélas ! admirer ou prier ?

Elle chante, et devant son écharpe légère,

Corinne courberait l’orgueil de son laurier.

Dès la deuxième livraison de la revue, Sophie Gay se voit payée des peines qu’elle a prises pour aider à la mettre au monde. Saint-Valry consacre un article à ses romans, « tous plus ou moins remarquables par la réunion si rare de l’art d’intéresser et d’émouvoir, et d’un grand talent d’observation. Tandis qu’aujourd’hui la plupart de nos auteurs comiques mettent des scènes romanesques de mauvais goût dans leurs comédies, Mme Gay, mieux inspirée, mêle d’excellentes scènes de comédie à ses romans ; c’est ce qu’on pourrait appeler de la munificence. Tour à tour et presque à chaque page, l’auteur d’Anatole excite un malin sourire par une réflexion piquante, ou bien, par un mot délicat, éveille un souvenir du cœur. Son style spirituel et facile rappelle souvent la manière gracieuse de Mme Riccoboni. Si l’idée première qui sert de base à chacun de ses charmants ouvrages manque quelquefois de force et de profondeur, on ne saurait du moins lui reprocher de manquer de justesse et de but moral. Ses personnages sont pleins de vie et d’originalité, et parfois l’on est tenté de leur rendre leurs véritables noms comme à d’anciennes connaissances qu’on a longtemps perdues de vue et qu’on est tout sur pris de retrouver ; enfin, dans toutes ses compositions, et principalement dans Anatole, Mme Gay a su jeter au milieu des scènes variées du grand monde, peintes avec une rare fidélité, des situations neuves d’où ressort l’intérêt le plus vif et le mieux soutenu ». Et pour finir il se borne à « conseiller à ceux de nos lecteurs qui sont arrivés jusqu’ici sans les connaître, d’être à l’avenir un peu plus soigneux de leurs plaisirs, et de réparer bien vite le péché d’omission. » Six mois plus tard, la Muse française publiait d’elle une élégie, l’Inconstant, reproduite en 1826 dans les Annales romantiques.

Delphine a entrepris la composition d’un grand poème biblique, Magdeleine, qu’elle remettra souvent sur le métier, et qu’elle ne terminera jamais : en décembre 1823, la Muse française en publie les chants I et VI, avec cette note : « Ce sujet a déjà fourni un chef-d’œuvre à la sculpture, et la poésie promet une rivale à la Madeleine de Canova ». Le compliment est déjà de taille. La Muse française entonne de bien autres chants de triomphe lorsque paraissent les Essais poétiques.

On imagine l’émotion de la jeune fille recevant de l’imprimeur Gaultier-Laguionie, en février 1824, les premiers exemplaires de son livre. À cette époque, les poétesses, et souvent aussi les poètes, se font représenter en tête de leurs ouvrages, l’air inspiré, une lyre à la main. Édouard d’Anglemont, en tête de ses Odes, se montre même en robe de chambre, en pantoufles, la cravate négligemment nouée, prenant son repas du matin, et tenant en main une lyre qu’il appuie sur la table où l’on voit la tasse et la chocolatière[11]. Delphine fait exception à la règle, et ne commet pas une pareille faute. Simplement, sur le titre en caractères gothiques, un fuseau s’appuie sur une harpe. À la fin du volume, un petit bois représente la Tour du prodige, sujet du dernier poème. En frontispice, une lithographie dessinée par Lucienne Collière figure naïvement la scène de la sœur de Sainte-Camille qui ne peut s’arracher à la vue du clocher natal.

Delphine, suivant l’usage, envoie les exemplaires de service. Les réponses arrivent : nous en possédons quelques-unes. Des premiers, le comte Daru, n’osant répondre directement à l’auteur, s’adresse à sa mère. Il vante la délicatesse des sentiments, le bonheur, la nouveauté et le naturel de l’expression, l’originalité du talent dans le goût et dans la grâce. Il remarque galamment que tous ces dons, Delphine les tient de sa mère. Puis Mme Adélaïde Dufrénoy, née Billet, se demande si elle doit féliciter l’auteur de parcourir une carrière qui offre tant d’écueils, mais devant tant de beauté, de grâce, comment ne pas la suivre

D’un regard à la fois complice et maternel ?

Chateaubriand griffonne quelques lignes de compliments : « J’ai retrouvé partout votre talent perfectionné ». Auger, le vieil académicien classique, l’accable d’éloges : « Vos sentiments sont vrais, vos idées justes et naturelles, rien dans vos vers ne sent l’apprêt ni l’effort ». La sachant très acoquinée au clan romantique, il lui recommande de rester elle-même, et la met en garde contre « je ne sais quelle fée à la mode qui fait prendre à ceux qu’elle touche de sa baguette la bizarrerie pour l’originalité, l’obscurité pour la profondeur, la niaiserie pour le sentiment, le prosaïsme pour la simplicité, et le barbarisme pour le génie du style ». Le réquisitoire est complet. Un autre académicien, le comte de Ségur, n’aurait jamais cru « qu’il fût possible de réunir à la fois tant de genres de talents, trop souvent opposés entre eux, la grâce et la simplicité, la richesse des images et l’élégante clarté d’un style noble et correct, enfin l’éloquente chaleur des sentiments passionnés et la sévère retenue du goût le plus délicat ». Il rappelle qu’il présidait l’Institut lorsque l’Académie proclama ses premiers succès ; il rappelle le modeste embarras de la jeune fille, et la douce jouissance que ses succès donnaient à sa mère.

La lettre d’H. de Latouche se distingue des autres. De dix-neuf ans plus âgé que Delphine, il connut Sophie Gay dès qu’il arriva à Paris. Éborgné par une balle dès le collège, ce gros homme réussit à faire oublier cette disgrâce par son esprit, sa distinction, sa voix au timbre flatteur, insinuant, carressant, voluptueux. Il a le cœur ardent et passionné, le tempérament vif et amoureux. De goût sûr, il manque de style. Son esprit lui suggère d’impitoyables épigrammes. C’est un rude jouteur pour Sophie Gay, qui ne l’appelle jamais que « mon ennemi intime ». Pourtant, il lui a voué une amitié qui ne se démentira jamais.

Le groupe de la Muse française vient de l’éliminer. Retiré à Aulnay, dans la Vallée-aux-Loups, il voisine parfois avec les habitantes de Villiers. « Puisque vous avez bravé le temps hier, lui écrit Sophie Gay, vous pourrez bien supporter celui d’aujourd’hui… J’ai l’âme fort triste, et pourtant j’ai promis de ne pas paraître malheureuse. Venez m’aider à tenir ma parole ». À Delphine, il envoie des billets de ce goût : « J’apprends que vous êtes dans votre village. Je maudis l’absence de toute santé qui m’empêche d’aller au-devant de vous : c’était le devoir du plus humble vassal de votre talent. Soyez la bienvenue ici ! Je ne désespérerai plus d’y retrouver Hygie (vieux style), puisque la Muse ne dédaigne pas d’y descendre. Le paysan d’Aulnay envoie l’hommage de son bon souvenir à la fée de Villiers. Je ferais un sonnet sur votre apparition si je me rappelais de (sic) mon métier de rimeur. Mais j’espère que vous reviendrez bientôt dans votre vallée. Je vais reprendre des forces exprès pour me trouver à votre rencontre. Dans le bouquet que vous emporterez ce soir, cueillez des œillets pour votre mère, et dites-lui qu’ils représentent mon amitié. »

N’y a-t-il pas, avec de la sensibilité et de l’émotion, une sorte de tendresse dans son remerciement à l’envoi des Essais poétiques ? « Je vous remercie du gracieux présent que vous m’avez fait. J’aurais pu dire, au moment même où l’on m’a remis vos vers, tout ce que j’en pense ; il y avait plusieurs jours que je les possédais, et je les relisais avec enchantement dans une retraite où le prestige du monde et la complaisance des admirations disparaît. Je n’ose mêler plus de louanges sincères aux flatteries qui sans doute vous environnent ; je ne veux pas donner à la voix d’une vieille amitié le tort de paraître froide, au milieu des compliments et des gazettes, mais j’ai regretté dans mes bois de ne pouvoir vous adresser à vous-même l’hommage du plaisir que m’a fait votre livre ; car si j’ai vu se refroidir quelques empressements littéraires pour n’avoir pu me faire l’adulateur du succès, ou plutôt d’ouvrages qui ne contentaient mon mauvais goût poétiquement ni philosophiquement, je sens que l’hypocrisie que je ne puis m’imposer n’eût point fait baisser mes yeux devant votre couronne. Votre envoi m’a fait naître dans l’esprit (peut-être mieux que dans l’esprit) deux sentiments qu’il faut que je vous dise. J’ai été charmé de supposer qu’on pouvait, autour de vous, oublier à demi les torts qu’on aurait eus soi-même ; et cette dédicace à Gustave [O’Donnell, récemment enlevé par le croup] a touché mon cœur. Imaginez que je n’ai rien su de lui que depuis peu de jours, et par un soupir de son père. J’aurais pu parler de ses yeux, demander si cet enfant qui m’aimait se souvenait encore de ma tendresse pour lui ; et l’herbe est déjà sur sa pauvre tombe. Si j’avais pu prévoir ce sort, je crois qu’avant de quitter votre village je l’aurais emporté dans mes bras, je l’aurais volé à sa mère, je l’aurais défendu contre un mal qui ne l’eût peut-être pas frappé dans un autre pays. Adieu, jeune fille et courageux poète ; vos succès ne me seront jamais étrangers ; vous êtes trop loin de l’âge où l’on peut prévoir le besoin des amis pour que je vous offre un dévouement sans réserve et sans faste ; mais je le pratiquerai sans l’offrir. Qu’est-il arrivé d’heureux ou de malheureux dans votre famille que je n’en aie partagé la peine ou la joie, malgré vous ? » On a beaucoup médit de Latouche : on l’a probable ment calomnié[12].

La presse n’accueille pas le premier ouvrage de Delphine Gay avec cette unanimité dans la louange que suppose Latouche. Le monde littéraire est trop divisé pour cela. Le Globe, sévère et doctrinaire, attend plus d’un an, jusqu’au 28 avril 1825, pour parler des Essais poétiques. Il leur consacre un long article. « Il y a dans notre capitale un petit cercle de jeunes poètes, dont les odes, les élégies, les chants d’amour faisaient fureur il y a deux ans, quand la critique haineuse des partis les poursuivait avec acharnement, et qui, depuis qu’on leur rend justice, descendent chaque jour de ce char de victoire où l’envie les avait élevés. Unis pour se consoler, ils ont formé une espèce d’académie des Arcades, où règne une jeune Muse, véritable prêtresse du temple. Là, dit-on, s’instruit maintenant le procès du siècle que naguère on élevait jusqu’au ciel : il est barbare, il ne sent pas la poésie ; et pour nous autres, humbles interprètes de ce bon sens vulgaire qui veut comprendre avant d’admirer, on nous y déclare profanes. Laure elle-même a, si nous croyons la renommée, prononcé notre arrêt. Elle aurait tort pourtant ; nous aussi de loin nous rendons hommage à son talent. Certes sa poésie n’abonde pas trop en idées ; mais si elle en a peu, elles sont naïves, naturelles, et l’on est certain qu’elles lui appartiennent. C’est un trésor qu’il lui sera possible d’accroître. Au reste, c’est de trois sources seules qu’elles découlent : beauté, amour, ma mère, voilà les mots que ramène sans cesse sa poésie ». Dans ce cadre, elle écrit des choses charmantes, mais « si elle chante Bonaparte, c’est d’une voix faible ; si elle essaie une histoire de revenants, son vers est obscur et sans verve ». L’auteur anonyme de l’article lui conseille de conserver son originalité, de ne pas aller dans le monde, de se garder du verbiage romantique. Et, peu féministe, il la blâme de publier trop vite : il n’aime pas que les sentiments d’une jeune fille soient, sitôt éclos, livrés en pâture au public, avec l’indication de la date et du lieu où ils ont pris naissance ; qu’elle attende d’avoir fait choix d’un époux, et de s’être acquis « une protection contre les attaques du monde et des consolations contre ses injustices ». L’auteur, évidemment piqué d’avoir été considéré comme un philistin par le cénacle, ne se doute certes pas du chemin que feront Hugo, Vigny et Delphine elle-même. Il reviendra sur cette comparaison du groupe romantique avec l’Académie des Arcades, fondée à Rome cent cinquante ans plus tôt pour épurer la langue, et qui ne réussit qu’à la surcharger de concetti.

La Muse française n’attend pas un an pour « donner ». Dès avril 1824, Alexandre Guiraud embouche la trompette. O matre pulchra filia pulchrior, inscrit-il en épigraphe. « Que la jeune Muse à laquelle je consacre cet article me pardonne une galanterie classique ; j’espère qu’elle n’entend pas son Horace, et elle me permettra de ne pas le lui expliquer, car je suis sûr que je la ferais rougir. » Mais Horace aura l’avantage de la cautionner auprès de ceux qu’il appelle ironiquement ses supérieurs. « La réputation de Mlle Delphine Gay a commencé d’une manière bien grave : elle s’est établie sur un suffrage académique ; et (ce qui est rare, même à l’Académie française) le jugement d’un petit nombre est devenu celui de tous. » Delphine Gay a tenu ses promesses. « Aussi toutes les admirations viennent-elles de tous les points les plus opposés se rassembler autour d’elle. » Si belle que soit « notre nouvelle Corinne », ces admirations ne vont pas à sa beauté : on s’en rend compte dès qu’on lit ses œuvres, mais « on applaudit cette heureuse harmonie entre la Muse et ses chants ». Guiraud parle ensuite de la culture des lettres chez les femmes, sujet de discussion ; Mme de Staël a résolu victorieusement la question en leur faveur. Pour prouver son impartialité autant que sa clairvoyance, il n’hésite pas à relever une faute de français :

Je bénis mes parents de m’avoir fait si belle.

Il faudrait faite. « Rien ne peut excuser une faute contre la langue, pas même la permission de Vaugelas, lorsque Racine, Corneille, Bossuet et Pascal ont refusé de la confirmer ». L’observation est juste. On s’étonne que la faute n’ait pas été supprimée dans les éditions suivantes. D’ailleurs, Guiraud termine sur une note dithyrambique : « Nos poèmes français ont peu de pages aussi belles et aussi touchantes. Que Mlle Delphine Gay achève ce monument qu’elle élève à la fois à sa gloire et à la nôtre. Elle est décidément, comme son héroïne, dans la bonne voie ; et nous lui garantissons que, plus heureuse qu’elle, il n’y a pas de remords littéraire qui l’attende au bout de son entreprise ».

Deux mois plus tard, Émile Deschamps revient à la charge. Il salue la mise en vente de la troisième édition des Essais poétiques, et s’empresse « de constater ce triomphe de la belle poésie dans un siècle aussi prosaïque ». Une nouvelle élégie dédiée, et pour cause, à la duchesse de Duras, enrichit le recueil, Ourika, qu’il cite en entier. « Je n’ajouterai pas une ligne de plus après de pareils vers, dont le charme sera senti par tout le monde, comme l’a été la délicieuse nouvelle qui les a inspirés. Je ferai seulement remarquer que si Ourika n’a eu qu’une existence amère et incomplète pendant sa vie, la voilà maintenant en possession d’une double immortalité ; c’est une compensation qui lui était bien due. »

Dans le même numéro, rendant compte des Tristes, il cite quelques vers de la poésie dédiée à Delphine par Belmontet :

Notre Corinne enfant, prêtresse de la lyre,

Oh ! Qu’elle est belle ainsi dans son naissant délire !

Elle a changé de nom, et sa gloire aujourd’hui

Comme l’astre de Thèbe en France a déjà lui.

Une grâce enivrante à sa beauté se mêle,

Et ses chants inspirés sont gracieux comme elle ;

Déjà, d’une couronne ornant ses blonds cheveux,

Son jeune et beau génie a fait plus que nos vœux ;

Déjà c’est un honneur de marcher sur ses traces :

Il sera trois Corinne, ainsi qu’il est trois Grâces.

Rivaux de la prêtresse et dans son temple admis,

Nous tous, l’environnant de nos lauriers amis,

Nous redirons ses chants sur nos lyres confuses,

Et nous l’invoquerons : on invoquait les Muses.

Un autre poète de l’Arsenal représente l’espiègle lutin d’Argail voltigeant autour des blonds cheveux de « l’illustre Delphine… et dérobant une fleur du bouquet de son sein ». Le concert d’adulations monte autour d’elle comme un encens. C’est la gloire pour cette jeune fille de vingt ans. Comment n’en est-elle pas grisée ? D’autres le furent à moins.

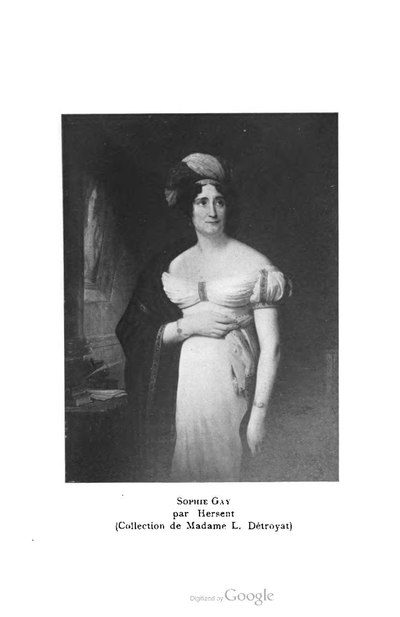

Sa mère juge l’heure venue de fixer ses traits pour la postérité. Elle fait appel au talent du peintre de portraits à la mode, depuis qu’il exécuta celui de Mme Didot : Louis Hersent, élu l’année précédente à l’Académie des Beaux-Arts, et avec cela très bien vu du monde royaliste. La postérité n’a pas ratifié le jugement des contemporains, et bien qu’Hersent soit mort en 1860, elle a commencé pour lui de bonne heure, par la plume de Gustave Planche, qui, rendant compte du Salon de 1831, conclut crûment : « En résumé, le portrait du roi par M. Hersent me paraît signaler d’une façon éclatante la nullité de l’artiste ». Formule plutôt sévère ! La peinture du portrait de Delphine semble, à la vérité, assez pauvre, mais tous ses amis la reconnaissent, et on en parle beaucoup.

Comment est-elle à cette époque ? Le portrait d’Hersent la montre dans sa robe blanche, un ruban de soie serrant la taille, et une écharpe bleue flottant légèrement sur ses épaules ; elle apparaît grande, bien en chair, la tête importante sous les coques de cheveux à la mode, les bras pas entièrement formés, des bras de jeune fille. Les femmes qui parlent d’elle (cette opinion sera sûrement la moins indulgente) sont unanimes : ce qui frappe à première vue, c’est l’éclat éblouissant de sa beauté, la fraîcheur de son teint. La première impression est inoubliable : plusieurs emploient le mot. L’accentuation des traits inspire à Jenny Bajac ce mot que rapporte avec plaisir Edmond Géraud, le type de l’homme de lettres de province jaloux de ses confrères parisiens : « Elle a l’air d’être la fille de Vénus et de Polichinelle ». Mme Lenormant, la nièce de Mme Récamier, insiste sur le charme infini qui se dégage de sa personne ; elle s’embellit en disant des vers. Mme d’Agoult, alors M. de Flavigny, a scruté les détails de sa physionomie pour une raison que l’on comprend tout de suite à lire cette phrase : « Après notre mariage à toutes deux, nous fûmes, elle et moi, avec la belle duchesse de Gramont, les trois blondes à la mode dans le faubourg Saint-Germain ». Voici comme elle l’a vue : « Delphine entra chez nous, grave et simple ; vêtue de blanc, le regard tranquille, le front sérieux ; ses longs cheveux blonds sans ornements retombaient des deux côtés de son beau visage en riches ondulations. Elle suivait en silence sa tapageuse mère… Elle récita un fragment de son poème de Magdeleine. Elle disait bien, sans emphase ; son organe était plein et vibrant, son attitude décente, son air noble et sévère. Grande et un peu forte, la tête fièrement attachée sur un cou d’une beauté antique, le profil aquilin, l’œil clair et lumineux, elle avait, dans toute sa personne, un air de sibylle accoutrée et quelque peu façonnée à la mode du temps. Il y avait en elle une puissance que l’on sentait bonne. On lisait à son front, dans son regard, une ouverture d’âme qui donnait confiance et enhardissait à l’aimer ». Cet air inspiré, les yeux au ciel, Hersent le lui a donné. Ni le peintre, ni Mme d’Agoult ne semblent l’avoir vue rire. Le témoignage le plus décisif est celui de Delécluze. Au vernissage du Salon de 1825, il a l’occasion de comparer côte à côte l’original et la copie, et il s’en acquitte avec son œil exercé de peintre. « Il y a de la ressemblance, mais, sur la peinture, les traits sont fort adoucis. J’ai rarement vu une jeune fille, de l’âge de Mme Gay, même en Italie où la nature est constamment plus forte, qui eût les os plus fortement caractérisés que cette jeune personne. Comme poète, sa figure est très remarquable, par la puissance de son regard et l’air de profonde intelligence que décèlent tous les mouvements de sa physionomie. Comme femme, elle manque d’une certaine faiblesse gracieuse qui plaît dans son sexe et qui flatte si doucement l’orgueil naturel de l’homme : il aime à jouer le rôle de protecteur. Au total, c’est une fort belle personne. Elle est grande, bien faite, ses cheveux blonds se marient bien avec l’éclat de son teint, et elle joint à beaucoup de grâce dans ses mouvements un air de simplicité et de bonhomie même, qui disparaît quand on observe avec grande attention sa figure, non que sa physionomie ait rien d’affecté, mais parce qu’on ne peut accorder facilement l’idée de l’ingénuité avec une expression si forte et un air d’intelligence aussi prononcé que celui qui éclate dans ses yeux. »

Nous la voyons bien maintenant : rien de la petite oie blanche, idéal de la jeune fille de ce temps. Au contraire, une individualité accentuée. En général, les appréciations des hommes ne comportent pas de restrictions. Celle de Villemain est à relever. À une soirée chez la duchesse de Duras, on dispute de la vraie noblesse.

— Il faut s’entendre, dit-il ; la noblesse est une sensitive ; il y a ici deux personnes d’une race à part, dont nous n’avons pas vu les parchemins : Capo d’Istria et Delphine Gay.

Elle se contentait de celle-là, et à l’occasion raillait l’autre. Elle porte un jour ce coup de boutoir à des gens infatués de leurs aïeux dont ils parlaient sans cesse :

— Moi aussi, qui ne déploie pas ma généalogie, j’ai un ancêtre.

— Et quel est cet ancêtre ?

— Un gardeur de cochons, Félix Péretti.

— Sixte-Quint ?

— Précisément.

« Et l’on ne parla plus d’aïeux ce soir-là », ajoute Gautier qui rapporte l’anecdote[13].

Si l’on compare son portrait à celui de sa mère, on est frappé de la ressemblance de leurs bouches : le dessin en est identique, fin, spirituel, nullement sensuel, quelque peu ironique.

Car Hersent exécute aussi le portrait de Sophie Gay. Elle pose pour lui en octobre 1824. Elle fait répéter au Théâtre-Français une pièce en trois actes et en prose, Marie ou la Pauvre Fille, dont elle est l’auteur. Elle espère un succès. Dans la même année, triomphe de la fille avec les Essais poétiques, succès de la mère sur la scène du Théâtre-Français, et les portraits de toutes deux par le peintre à la mode exposés au Salon de 1825 : comme on en parlera, et quelle excellente publicité !

Hélas ! Sophie Gay joue de malheur ! Marie ou la Pauvre Fille, représentée le 9 novembre, sombre lamentablement, bien que défendue par Mlle Mars et Mlle Leverd. Le Moniteur, indulgent, expose que l’auteur a encadré l’élégie de Soumet dans l’action de sa pièce ; bien que l’ouvrage ne manque point d’intérêt, ni le dialogue de vérité, cette histoire d’une fille abandonnée, reconnue grâce à la croix de sa mère, a été trop vue, est trop prévue. L’attendrissement n’a gagné qu’une partie du public, si bien que l’effet fut manqué sur l’ensemble. La pièce aurait toutes chances de succès sur une scène musicale. Dans le Journal des Débats, le critique dramatique avance qu’une femme peut composer de jolis romans, et échouer dans les pièces de théâtre. Mme de Staël et Mme Gay « ont fait des romans qui sont restés et qu’on relit toujours avec plaisir : l’une et l’autre ont fait des drames qui n’ont rien ajouté à leur réputation littéraire ». Il y a pour une femme un courage presque viril à braver les orages de la représentation : dès lors on est moins disposé à avoir à son égard les ménagements respectueux que l’on accorde aux dames. « Ici, il n’y a eu de complet que la chute, et, quelque pénible qu’il soit de le dire, cette chute a été méritée… Nous attendons Mme Gay à son prochain roman. »

Le Globe en parle après la seconde représentation : « Mardi, nous en étions aux espérances avec la Pauvre Fille, aujourd’hui, nous avons à enregistrer une double chute ; car l’expérience de mercredi n’a pas suffi à Mme Gay ni à Mlle Mars. Elles ont fait un nouvel appel à la galanterie du parterre : c’est un peu trop abuser des privilèges du sexe… Jamais plus malheureux essai d’un mauvais genre n’avait été fait à la scène… Faire trois actes pour encadrer vingt-cinq beaux vers, est une licence théâtrale dont le public a fait justice[14]. »

Sophie Gay n’a pas plus de chance avec son portrait qu’avec sa pièce. Le 28 octobre 1824, elle reçoit de son peintre cette peu réjouissante missive : « Madame, j’ai été fort incommodé cette nuit, et je me sens dans l’impossibilité de travailler ce matin. Veuillez donc m’excuser si je vous prie de ne pas vous déranger pour me donner séance aujourd’hui. Je suis en outre dans la nécessité de vous dire que la manière dont mademoiselle votre fille s’est expliquée hier relativement à votre portrait m’a tout à fait découragé. Je ne conteste pas la justesse de ses observations, quelque sévères qu’elles soient, mais comme j’ai fait tout ce que la portée de mon talent me rend possible, et qu’en recommençant aujourd’hui ce qui ne lui convient pas, il n’y a pas de raison pour que je parvienne à la satisfaire davantage, car je ne puis voir que par mes yeux, je pense que dans cette situation le mieux est de ne pas se consumer à redresser infructueusement un ouvrage mal pris. J’espère de vos bontés que vous voudrez bien me pardonner le dérangement et les pertes de temps que ce malheureux portrait vous a occasionnés, et que dans la nécessité où je suis de renoncer à le continuer, vous rendrez au moins justice au désir de vous satisfaire, dont le zèle avec lequel

je m’en suis occupé ne doit pas vous laisser de

doute[15] ».

Delphine laissa sans doute échapper quelque parole vive comme dans sa discussion avec Vatout ; mais l’épiderme du peintre est susceptible. Le portrait de Sophie Gay paraît cependant supérieur à celui de Delphine : la peinture en est plus solide, plus vibrante. Le modèle, que coiffe toujours le turban de Mme de Staël, se montre dans toute la force de l’âge mûr, belle encore, l’œil vif, les lèvres prêtes à s’ouvrir pour quelque trait d’esprit. La toile n’est donc pas accrochée au Salon. Elle reste dans l’atelier d’Hersent. On l’y retrouvera à la mort du peintre. On ne sait plus alors comment il se fait qu’elle se trouve là : Émile de Girardin l’achète pour lui, et la donne ensuite à sa nièce, Mme Détroyat, lorsqu’elle se marie : Mme Détroyat la conserve pieusement.

Le 11 janvier 1825, Hersent est promu officier de la Légion d’honneur, en compagnie d’Horace Vernet ; Heim, Schnetz et David d’Angers sont nommés chevaliers, tous amis des Gay. Le 14, vernissage et visite du roi. Sophie Gay est assise à côté de Mme Horace Vernet, qu’accompagnent son mari et son beau-père Carle Vernet. Delphine attire l’attention plus que quiconque. Gérard, très entouré, en chapeau à trois cornes, et l’épée au côté, cherche à retenir le groupe qui l’environne. « Mais la planète Gay, dont l’attraction triple (poète, femme et jeune) a plus d’action, non seulement attire à elle toute l’atmosphère de gloire qui entourait Gérard, mais force Gérard lui-même à se confondre dans le nombre des bienheureux qui forment un nuage d’adorateurs autour de la jeune poétesse. »

Tout le monde se lève. Voici le roi. Des bruits ont couru naguère, au temps où il s’appelait le comte d’Artois. Il a vu la belle Delphine, il l’a entendue dire des vers chez une femme de la cour logée aux Tuileries. Elle produit sur lui une vive impression. Aussitôt, un complot s’ourdit : Sophie Gay en fut-elle avertie ? Peut-être. À coup sûr, sa fille ignora tout. Des courtisans qui se rappellent les errements de la cour sous l’ancien régime, ont imaginé de donner Delphine au prince, sinon pour favorite, au moins pour épouse morganatique. La combinaison échoue. Le comte d’Artois a fait vœu de continence au lit de mort de Mme de Polastron. D’ailleurs, Delphine avait trop de fierté pour jamais accepter pareil marché. Mais Charles X, le plus gracieux gentilhomme de son royaume, lui a conservé sa bienveillance. En ce jour, « tout le monde entoure ce prince chéri ; c’est une véritable fête de famille, et il faut y avoir assisté pour sentir tout ce que fait éprouver de délicieux cette familiarité noble et touchante. Mme et Mlle Gay se trouvent auprès du roi lorsque ce prince jette les yeux sur un très beau portrait de Mlle Gay, peint par Hersent.

» — Votre portrait est bien joli, mademoiselle, dit le roi à cette demoiselle, et la ressemblance est parfaite. Peignez-vous aussi ?

» — Non, sire, répond Mlle Gay d’une voix émue et tremblante, je n’ai pas ce talent.

» — Mais en revanche, reprend Sa Majesté avec bonté, vous écrivez si bien ! »

Paroles vraiment royales !

De par la volonté de Sophie Gay, le portrait de sa fille par Hersent figure aujourd’hui au Musée de Versailles, dans la galerie consacrée aux gloires du xixe siècle. Quelque jour, l’autre portrait ira ie rejoindre, celui qu’une appréciation trop vive de Delphine empêcha de figurer au Salon de 1825[16].

On ne peut dénier à Sophie Gay un sens aigu de l’actualité. Elle n’ignore pas la manière de s’en ser vir. Elle donne à sa fille toutes directions utiles à ce point de vue.

La duchesse de Duras écrit une nouvelle, Ourika. Une duchesse auteur ! Cela pique la curiosité. Chateaubriand, naturellement, vante l’ouvrage. Le succès se déclare. Louis XVIll fait un mot : « C’est une Atala de salon ! » Alexandre Duval en tire une pièce que Mlle Mars refuse de jouer sous prétexte qu’elle ne veut pas se noircir le visage, et que Mlle Bourgoing accepte par courtisanerie. Les vaude villistes font des couplets. Les bonnets, les schalls, les chapeaux, les robes s’intitulent « à la Ourika ». La malignité s’en mêle ; les amies de l’auteur appellent ses filles : Ourika, Bourika et Bourgeonika. On ne parle que de cela. Et incontinent une élégie sous le même titre et dédiée à la duchesse s’ajoute à la troisième édition des Essais poétiques.

Horace Vernet expose-t-il un tableau qui produit une sensation dans le public ? Cette Druidesse qu’il a représentée, vite Delphine Gay la met en vers, et lui dédie le poème[17]. Autre dédicace à Ducis, le peintre, de la poésie intitulée Madame de La Vallière, écrite pour son tableau représentant Mme de La Vallière causant avec Mme de Thémines dans le cimetière du couvent des Carmélites.

Le 28 octobre 1824, le peintre Gros lance une invitation : « Monsieur, venant de terminer les peintures de la coupole de l’église Sainte-Geneviève, et devant les livrer aux regards du public le jour de la Saint-Charles, je prends la liberté de vous adresser la notice et d’espérer que vous voudrez bien me faire l’honneur de venir les visiter à partir du dimanche 31 octobre jusqu’au 3 novembre inclusivement[18] ». Le 9 août 1811, Gros a passé un traité avec Montalivet, ministre de l’Intérieur, pour, sur l’ordre du Maître, décorer de peintures la coupole du Panthéon. Aujourd’hui, Napoléon n’est plus là. Dans sa composition, le peintre doit remplacer la famille impériale par celle de Louis XVIII ; Marie Louise se transforme en duchesse d’Angoulême, le roi de Rome en duc de Bordeaux. Il refait le quart de son travail.

Après les privilégiés, le public est admis à visiter la coupole le 4 novembre ; une foule immense défile devant cette œuvre gigantesque. Les élèves de Gros lui ménagent une ovation. L’enthousiasme est grand, la peinture considérée comme un chef-d’œuvre, en dépit des critiques qui estiment Louis XVI trop bourgeois dans sa robe de chambre, assis sur un nuage, et rappelant le triomphe des maris montant au ciel en bonnets de coton dans les Petites Danaïdes. Le 24 novembre c’est le tour du roi. Il affecte en entrant d’appeler le peintre M. Gros, et, en sortant : M. le baron.

Voilà, certes, un beau motif de poésie. Le 21 avril 1825, Delphine improvise un poème, pour lequel on improvise une fête. Au-dessus du maître autel, entre ciel et terre, on installe deux fauteuils d’honneur, l’un pour le baron Gros, l’autre pour la poétesse. Quarante amis, dit le Globe, quatre cents, dit la duchesse d’Abrantès (faute d’impression d’un côté ou de l’autre), écoutent. Les uns fixent leurs regards sur la peinture, les autres sur la jeune Muse, d’autres enfin se recueillent et prient. Delphine parle. Rarement elle parut aussi belle ; on peut en croire la duchesse d’Abrantès, peu suspecte de partialité en faveur de la famille Gay. « La voix tombant des cieux comme celle de la simple bergère, et allant faire tressaillir, dans un coin obscur des catacombes, les cendres oubliées d’un poète et d’un philosophe : n’est-ce donc pas un tableau merveil leux, digne presque des jours de la Grèce ? Apelle, prends ton pinceau, et rends-nous cette scène magique : nous la placerons dans l’église souterraine : tu seras l’alpha et l’oméga de notre vieux panthéon. »

Le lendemain, la duchesse d’Abrantès demande à Gros s’il est content des vers de Delphine :

— Je n’en sais rien ! Je verrai cela plus tard. Hier, je n’ai aperçu qu’une femme ravissante de jeunesse et de beauté qui me parlait ; mais ce qu’elle m’a dit, je n’en sais plus rien.

« Et je vis que Gros avait la tête complètement tournée », ajoute la duchesse.

Le poème de Delphine bénéficie d’une seconde lecture à l’Académie, où il recueille des applaudisments unanimes. Puis, il paraît en brochure. Jouy félicite l’auteur : vers charmants, pureté soutenue, simplicité classique, toute la grâce, toute l’élégance qui caractérise ce jeune et beau talent. Deux réserves toutefois. Il cite : « Et sa voix — les bénissait du haut de son supplice ». — « Je trouve, dit-il, plus d’ambition que de justesse dans cette expression ; ce n’est pas le supplice qui est élevé, c’est l’âme de celui qui l’endure, et c’est en ce sens que Molière a pu dire en parlant d’un homme insolent : il vous regarde du haut de son esprit. » Non moins justement, il signale l’abus de la conjonction car. Mais ce sont fautes légères. Jules de Rességuier, que Sophie Gay appelle volontiers : « cher troubadour », envoie une poésie :

Le Seigneur m’inspirait : sa divine lumière

Embrasait de ses feux mon âme tout entière.

De magiques pinceaux évoquent à nos yeux,

Les âges de la France et dévoilent les cieux,

Et sous la coupole immortelle,

Le génie inspiré se révélait deux fois,

Lorsque tu chantais, pâle et belle,

Et brillais au milieu des anges et des rois.

Lutèce a cru revoir sa céleste Patronne ;

Ta voix de notre Gloire a marqué tous les pas ;

Tu chantes les lauriers dont elle se couronne :

Il en est un pourtant que tu ne chantes pas.

La foule t’accompagne à l’enceinte divine ;

Elle brûle à tes pieds un encens qui t’est dû,

Et tout bas se demande, en écoutant Delphine,

Si la femme est montée, ou l’ange descendu[19].

Un joli billet de Sophie Gay remercie le troubadour de ce compliment bien tourné. « Delphine, qui aime encore mieux la poésie que la gloire, regrette presque d’être l’occasion de ces vers charmants ; car elle les dirait sans cesse. Jamais la flatterie n’a employé de plus doux accents pour séduire. C’est bien l’harmonie la plus céleste et la plus dangereuse. Oh ! Ce plaisir d’être ainsi chantée doit consoler de bien des peines ! » Delphine en a, nous saurons bientôt lesquelles.

Cinq semaines plus tard, alors que le bruit de celui-ci s’éteint à peine, nouvel événement : le sacre de Charles X à Reims ; nouvelle occasion pour la Muse d’accorder sa lyre au diapason de l’actualité. Les préparatifs de la cérémonie enfièvrent la haute société. On s’enthousiasme à lire dans les gazettes la description des magnificences imaginées par Hittorff pour la cathédrale. Les étrangers affluent. Le duc de Northumberland apporte dans ses bagages pour trois millions de vaisselle d’or et d’argent. À Paris, on admire les voitures du sacre, les toilettes exposées chez les couturiers. À l’Intendance des Menus, on défile devant les ornements et les costumes qui serviront à Reims. Et l’on se répète que Sophie Gay, trompée sans doute par un jeu de lumière, et à coup sûr sans intention maligne, a déclaré que l’habit du grand chambellan était de couleur changeante ; or le grand chambellan n’est autre que le prince de Talleyrand.

Victor Hugo et Lamartine reçoivent la Légion d’honneur le 19 avril. Les poètes se préparent à chanter. La cérémonie a lieu le 29 mai. Delphine date de Villiers-sur-Orge, le lendemain 30, son poème de la Vision.

Jeanne d’Arc lui apparaît, évoque le souvenir du sacre d’un autre Charles, et se rassure sur l’avenir de la France lorsque Charles X prête serment de maintenir les lois, l’égalité de la justice pour tous, la liberté des cultes ; avant de remonter dans les cieux, Jeanne d’Arc espère bien qu’en dépit du danger, Delphine signalera courageusement à la France les manquements que le roi pourrait faire à son serment. Delphine jure à son tour d’accomplir cette sainte mission. Dieu l’a vouée à la gloire en la créant poète. Elle chantera, elle rallumera le flambeau de la Vérité.

Le héros, me cherchant au jour de sa victoire,

Si je ne l’ai chanté doutera de sa gloire.

Après sa mort, les Français la pleureront, et l’appelleront : Muse de la Patrie.

Il est visible que son entourage a fini par lui inculquer une très haute opinion d’elle-même. Ses amis consacrent le titre qu’elle vient de se décerner. Mais le Globe veille, le Globe prompt à ironiser, et qui, parmi les poètes du Cénacle, semble prendre Delphine pour cible préférée. Par une étrange rencontre, à cette époque, Hortense Allart y publie, sous les initiales E. D., ses Lettres sur les ouvrages de Mme de Staël (19 mai 1825). Ce journal attend jusqu’au 7 juillet pour porter son coup.

« C’en est fait, nos poètes des Arcades triomphent ; Corinne monte au Capitole : ce n’est plus la timide et modeste vierge rougissant sous les regards des hommes et se cachant dans le sein d’une mère en murmurant le nom d’amour ; c’est la prêtresse en délire, en proie au dieu dont elle est possédée, altière, impérieuse, et commandant les respects de la terre. Pauvre jeune fille ! Qu’as-tu fait de ta couronne de bluets et de roses ? Se trouvera-t-il un Oswald pour la recueillir ? C’est ainsi que j’entendais hier s’exprimer un véritable ami de Mlle Gay, après la lecture de la Vision ; et tout le monde fut de son avis, et chacun accusait les flatteurs qui ont égaré sa raison et gâté son talent. Une voix si tendre et si touchante, une grâce si naïve et si pure, une si jeune et si fraîche imagination, étaient-elles donc destinées à vieillir sitôt, et devions-nous nous attendre à voir succéder à ces confidences charmantes, expression de sentiments véritables, ces chants d’un faux orgueil et d’un enthousiasme vulgaire, ces apothéoses vieillies, qui n’ont d’audace que parce qu’elles sont ridicules ? » Le rédacteur oppose à ce poème celui de Mme Tastu, à laquelle il donnerait plus volontiers ce nom de Muse de la Patrie. Après quoi il analyse la Vision, et finit ainsi : « Ne semble-t-il pas entendre Jeanne d’Arc mourante ? Heureusement il ne s’agit pour Mlle Gay ni de persécutions, ni de bûcher : son courage peut se déployer sans péril dans les salons et à l’ombre de la cour. La patrie n’a pas besoin non plus de sacrifices : il en est un surtout qu’elle défend à ses filles bien aimées, celui de la modestie : ce fut toujours en France la première leçon des mères. » La leçon est assez rudement donnée. Il faut bien avouer qu’au point de vue littéraire le conseil donné par le Globe est bon ; on s’en apercevra par la suite[20].

Le 20 septembre, le critique s’adoucit : « Des flatteurs ont failli perdre M" Gay ; ils l’avaient enivrée d’orgueil, elle oubliait les grâces et la modestie de ses premiers essais : un ami spirituel et sensé la sauve ; il la prie de chanter pour la Grèce malheureuse, d’implorer la pitié pour ses enfants, ses vierges, ses vieillards, et le charme revient avec une si douce et si sainte mission. Ce n’est plus une Muse altière, commandant avec autorité les respects de la France ; c’est l’humble et tendre charité, empruntant au talent un langage plus aimable et plus persuasif : qui n’applaudirait à un si heureux changement ? » Et dans le nouveau poème le journaliste découvre cette fois de l’esprit, de la finesse, de la grâce, et, lorsque le poète parle aux prêtres de leur devoir, de la force et de l’onction : « On sent qu’elle est chrétienne, et chrétienne comme saint Paul ».

L’ami spirituel et sensé, c’est Villemain, intime des dames Gay chez lesquelles il vient presque chaque soir passer un bon moment. Familier du salon de la duchesse de Duras, ardente à vouloir l’indépendance de la Grèce, Villemain charge Delphine de quêter pour les Grecs. Elle répond :

La Fortune en fuyant m’a ravi ses trésors,

Et ma richesse est dans ma lyre ;

Je n’ai, pour seconder vos généreux efforts,

Que les bienfaits de ceux qui daigneront me lire.

Elle joint à ces vers la Quête pour les Grecs, poème écrit le 24 août 1825. La brochure est distribuée aux bons endroits. Le comte Daru vante les grâces naturelles, sans affectation, sans ornements fastueux, de ces vers, et risque cette image d’aspect saugrenu : « On dirait que c’est à votre toilette que vous avez appris votre poétique ». Sans doute parce que la toilette est simple.

Le général Sébastiani émaille sa réponse de con sidérations politiques. « Vos vers en faveur des Grecs sont dignes de la noble cause qui les a ins pirés ; ils offrent l’heureuse union d’un beau talent et des sentiments les plus élevés. Les Grecs méritent votre intérêt même après avoir demandé à passer sous la domination anglaise. Abandonnés par l’Europe, ils se sont vus forcés d’implorer l’appui du seul gouvernement qui ne s’est pas montré leur ennemi. Ibrahim n’a pas entendu dans le Péloponèse une voix suppliante ; vieillards, femmes, enfants, tous périssent plutôt que de se soumettre. Des chrétiens, des Français, ont organisé et discipliné les armées qui les exterminent. »

L’ami de Mme Récamier, le prince Auguste de Prusse, que Sophie Gay connut à Aix-la-Chapelle lors du fameux Congrès, reçoit un exemplaire, et remercie en français, ou quelque chose d’ap prochant : « Mademoiselle, Daignez agréer bien ma reconnaissance de la bonté que vous avez eue de m’envoyer vos poésies. L’admiration pour vos talents dont vous faites un si noble usage, pouvait seule être augmentée qu’en vous voyant déclamer vos poésies inspirées par les plus beaux sentiments. Je suis avec la plus parfaite estime, mademoiselle, votre très humble et très obéissant serviteur. Auguste, prince de Prusse. » L’histoire ne dit pas quelle obole accompagnait ce billet.

Sophie Gay se remue beaucoup, comme toujours, pour que la quête soit fructueuse. Elle envoie dix brochures à Coulmann par le canal de la recette générale de Strasbourg. « Nous les vendons au pro fit de ces malheureux, depuis trente sous jusqu’à cent mille francs. Ainsi, placez-les le mieux que vous pourrez. » La duchesse d’Orléans, la duchesse de Duras se mettent de la partie, et « placent » des exemplaires. Tant et si bien que le 27 octobre suivant, le Moniteur annonce que Mlle Gay a remis à M. Ternaux aîné, président du Comité des Grecs, une somme de trois mille francs, premier produit de sa quête, et publie la lettre de remerciements où Ternaux aîné dit entre autres belles choses : « Continuez, mademoiselle, à consacrer vos talents à de si nobles sujets, et comptez sur la reconnaissance des gens de bien, comme sur les applaudissements des hommes éclairés. » Le 26 janvier 1826, nouvelle insertion au Moniteur ; Sophie Gay a trouvé le moyen de vendre dans la seule ville de Munich pour quatre cent francs de brochures, et la somme est versée au comité.

La Quête pour les Grecs a gagné la partie. La jeune Muse a justifié ses vers à Villemain : riche seulement de sa lyre, elle a réussi à récolter une large obole[21]. Le poème n’a pas encore produit tout son effet, quand survient la mort du général Foy. Delphine avait eu l’occasion de faire au Mont-Dore la connaissance du général. Ils étaient descendus dans le même hôtel. Sur le registre où les voyageurs inscrivent leurs noms, elle voit la signature du grand homme de l’opposition. Juste au-dessous, elle écrit :

À la tribune, ainsi qu’au champ d’honneur,

Digne à la fois et de Rome et d’Athènes,

C’est un César pour la valeur,

Pour l’éloquence un Démosthène.

Elle apprend sa mort le 20 décembre 1825, et jette aussitôt sur le papier des stances d’un beau souffle, qui seront insérées à la suite du volume de Pensées du général Foy, avec le dithyrambe de Viennet et l’élégie d’Alexandre Dumas. Elle finissait sur cette belle image :

Hier, quand de ses jours la source fut tarie,

La France, en le voyant sur sa couche étendu,

Implorait un accent de cette voix chérie…

Hélas ! au cri plaintif jeté par la patrie,

C’est la première fois qu’il n’a pas répondu !

Ces vers sont gravés dans le tombeau du général.

On sait quelle foule accompagna le convoi, foule d’inconnus et de célébrités : Dupin aîné, Kératry, Benjamin Constant, Alexandre de Lameth qui représentent les députés de l’opposition, et Mérimée, Viennet, Victor Hugo dans l’éclat de ses vingt-trois ans, Delphine Gay dans la splendeur de ses vingt et un ans. Elle s’écrie : « Ah ! Voilà comment je voudrais mourir, au milieu de tant d’hommes illustres qui pleurent et de tant de femmes en deuil ![22] »

Les vers qu’elle compose au fur et à mesure des événements, ceux qui procèdent de la fantaisie de son imagination, elle les récite dans les salons amis. Chez la duchesse de Duras, le cercle diplomatique, politique et scientifique se tait pour écouter la Veuve de Naïm, ou Velléda, ou le Parthénon. Delphine y dit plusieurs fois la Quête pour les Grecs ; le duc de Doudeauville est convoqué pour l’entendre. La duchesse accable la jeune fille de billets complimenteurs : « C’est à vous qu’on voudrait ressembler, aimable Delphine, mais cela n’est pas facile ; il faut vous aimer pour se consoler de vos perfections ». Un autre jour : « Ces pauvres Grecs ont grand besoin que vous leur prêtiez l’appui de votre beau talent ; on aime à voir s’allier les grandes puissances des nobles sentiments et des nobles pensées, et des belles actions ; tout cela, quoi qu’on en dise, finit par remporter la victoire ». La duchesse possède une vieille tante aveugle qui ne sort pas ; elle obtient que Delphine vienne lui dire dans l’intimité sa Quéte, puis son Hymne à sainte Geneviève. La duchesse de Rauzan, fille de la duchesse de Duras, surenchérit : « Maman est à Saint-Cloud depuis quelques jours, Mademoiselle, elle revient samedi avec grand désir d’entendre avant votre départ des vers charmants qui ont déjà ravi plusieurs personnes. Venez donc samedi soir de bonne heure, nous dire cette Folle [des Champs-Élysées dont il paraît qu’on devient fou ; vous m’avez aussi promis le Malheur d’être laide (que Delphine écrit en pendant au Bonheur d’être belle), et malgré votre talent pour deviner toutes les impressions, tous les sentiments, permettez-moi de croire que vous n’entendez rien à celui-là. Donnezmoi, je vous prie une bonne réponse, et laissez une ignorante vous parler de son admiration. » Villemain a narré une soirée dont le souvenir le frappa. À Saint-Germain, pour clore une discussion assez chaude, la duchesse de Duras prie Delphine de réciter la Druidesse. « C’était sur la terrasse, entre l’horizon de Paris et les ombres projetées des vieux créneaux du château de Saint-Germain. Soirée belle et calme. La jeune fille, dont la grâce naïve et fière égalait le talent, ne répondit qu’en commençant de sa voix harmonieuse le chant de la Druidesse. Animés par un accent doux et sonore, les vers se succédaient faciles et coulaient avec charme. Debout, quelques mèches de ses cheveux blonds éparses à la brise légère de cette nuit d’été, la jeune Muse, comme elle se nommait si bien elle-même, doublait par sa personne l’illusion de son chant, et semblait se confondre avec le souvenir qu’elle célébrait. Le prestige nous avait tous éblouis[23]. »

On voit depuis quelque temps dans la société parisienne « une sorte de sapajou subtil et insinuant », petit, lippu, ridé, clignant de l’œil, coiffé d’une perruque à l’enfant, moitié chiendent, moitié filasse, une perruque comme on n’en porte plus, « vêtu à la diable, racontant lentement, d’un accent germanique, des drôleries où la saillie ne manque pas, viveur effronté, sceptique et bas sur jambes ». Le docteur Jean-Ferdinand Koreff, médecin du prince de Hardenberg, a quitté les États badois en novembre 1822 pour s’installer à Paris. Charlatan, faiseur d’anges, espion que la police surveille, il s’est glissé dans tous les mondes. Doué d’un esprit caustique, il lance des épigrammes faciles et mordantes. La duchesse de Rauzan le protège ainsi que la baronne Decazes, et, naturellement, le baron d’Arnim. Familier du prince de Talleyrand, habitué chez Letronne et chez Humboldt, il rencontre chez Cuvier, Delacroix, Victor Jacquemont, Mérimée, Stendhal qu’il réussit à démonter par son sang froid ; il fréquente chez Gérard, chez Mme Ancelot ; il se mêle au groupe des viveurs de la Maison Dorée. Il ne succombera même pas sous l’abominable scandale de l’affaire de la comtesse Lincoln, fille du duc et de la duchesse de Hamilton, que Wolowski et lui sont accusés d’avoir violée et volée dans un état de faiblesse et de somnolence où elle se trouvait, et qui s’en tirent en réclamant quatre cent mille francs d’honoraires ! Le tribunal leur en accorde vingt quatre mille[24].

On parle beaucoup dans le monde du talent de pianiste de la jeune M" de Flavigny, la future comtesse d’Agoult, qui signera en littérature Daniel Stern. Koreff apprend que Delphine serait tentée de la connaître. Toujours prêt à se mêler de tout, il se pose en intermédiaire, et demande pour les dames Gay une invitation au premier concert que donnera Mme de Flavigny dans son appartement de la place Vendôme. Mme d’Agoult a laissé dans ses Souvenirs le récit de la rencontre des deux jeunes filles : Mlle de Flavigny, passionnée pour le génie, exaltée à la pensée de jouer devant « cette glorieuse Delphine », de parler à un poète, à ses yeux un être au-dessus de tous les autres, et quel poète, avec toutes les séductions de sa beauté féminine ! « Je jouai avec émotion, dit-elle, avec une puissance que je ne me connaissais pas ; je fus extrêmement applaudie ; le morceau terminé, Mme Gay, se levant avec fracas, s’avança vers moi, et de sa voix de théâtre : « Delphine vous a comprise », s’écria-t-elle. Je restai toute interdite. Delphine, qui s’était approchée doucement, me tendit la main. Elle retint longtemps la mienne dans une affectueuse et forte étreinte ». À son tour, elle dit pour la jeune artiste un fragment de son poème de Magdeleine. De là date une sympathie que l’absence, et des circonstances que Mme d’Agoult a des raisons de ne pas préciser, modifieront[25].

Pour faire entendre à ses amis la Vision dite par l’auteur, Mme Récamier organise une réunion solennelle à l’Abbaye-aux-Bois, dans son petit salon du troisième étage. À la fin du mois de juin, il fait très chaud. Les chaises, occupées par les dames, sont disposées en plusieurs cercles concentriques ; le dernier laisse une place réservée au lecteur. Les hommes se tiennent debout le long des boiseries. Le portrait de M" de Staël et la Corinne de Gérard, dominent la scène. Dans sa robe de mousseline blanche nouée par un ruban bleu, Mme Récamier va de l’un à l’autre, distribuant à chacun un sourire, un mot amical, une parole bienveillante. Ce jour-là, la compagnie est de choix : les ducs Mathieu de Montmorency, de Laval, de Doudeau ville, les vicomtes de La Rochefoucauld, de Chateau briand, d’Arlincourt, MM. Villemain, de Catelan, de Sainte-Aulaire, Bertin de Vaux, P. Lebrun, Charles Lenormant, Charles Magnin, Saint-Marc Girardin, Dubois du Globe, Humboldt, Pasquier et son frère, Tourguenieff, Tufiakin, de Montlosier, de Rémusat, de Forbin, Parseval de Grandmaison, de Latouche, A. Roger, de Guizard, Seguin, Mohl, Ampère et son fils, Paul David, parent de Mme Récamier ; côté des dames, Mme Tastu, de Boigne, Catelan, de Gramont, Elisa Mercœur, la duchesse d’Abrantès, d’Hautpoul, Lenormant, et miss Clarke. Un dessus du panier du Tout-Paris de cette époque ; il n’y manque même pas les quatre ou cinq métèques de rigueur.

Delphine doit la première réciter son poème, puis Talma quelques tirades tragiques. Mais les dames Gay sont en retard. Talma les devance. L’assistance l’accueille par un murmure flatteur qui le ravit plus que des applaudissements bruyants. Delphine n’arrive toujours pas. L’auditoire commence à s’agiter ; pour calmer son impatience et lui procurer un peu de fraîcheur, car la chaleur augmente et les messieurs fondent dans le triple tour de leurs hautes cravates, Mme Récamier fait passer des rafraîchissements, des sorbets. À ce moment, Delphine et sa mère font leur entrée. Difficilement, Mme Lenormant et Mme Récamier les conduisent jusqu’au petit cercle resté vide au centre du salon. L’ordre se rétablit lentement. Enfin, chacun regagne sa place. Delphine prend un siège, s’y pose en se tournant vers le tableau de Corinne, et dit en souriant :

— Je suis bien.

Silence complet. Elle commence. Quand elle en vient au passage où elle parle du serment de main tenir la Charte, de la liberté de la presse et des avances du parti libéral, des indiscrets coulent un coup d’œil vers la partie de l’auditoire que ces allusions doivent peu flatter. Mais les ducs demeurent impassibles dans leur sérénité. La curiosité de la plupart des auditeurs reste concentrée sur Delphine. Elle a fini : on la couvre d’éloges qui ne cessent que lorsque Talma prend la parole[26].

À quelque temps de là, Mathieu de Montmorency tombe malade, assez gravement pour inquiéter son entourage. On vient aux nouvelles chez Mme Récamier ; elle en donne au fidèle Ballanche, à Dugas Montbel, à Féret, un jeune magistrat, et à Delécluze, réunis chez elle. Soudain, Sophie Gay entre, l’air effaré, et demande :

— Eh bien ? Comment va M. le duc de Montmorency ?

— Beaucoup mieux, répond Mme Récamier ; je l’ai vu il y a deux heures, la saignée lui a été très salutaire.

— Ah ! que vous me faites de bien ! Et Sophie Gay de partir comme un trait. Cette entrée brusque, ce prompt départ, jettent un froid. Pour rompre le silence, Mme Récamier demande à Dugas-Montbel ce que Ballanche vient de lui dire à l’oreille.

— Ballanche ? Madame, ne vous fiez pas à lui ; avec son air si bon et si doux, c’est une très mauvaise langue. Il prétend que Mme Gay est venue ici prendre des informations pour savoir si sa fille doit se mettre à faire des vers sur une convalescence ou sur une mort.

Cette mort arrive tragiquement le vendredi saint de l’an 1826 : le duc s’écroule au pied de l’autel de Saint-Thomas-d’Aquin où il priait. Quelques jours plus tard, à une soirée chez Gérard, Ingres, Pradier, Thévenin et Delécluze écoutent le maître parler de son art avec la solide fermeté de son jugement et la délicatesse de son goût, lorsqu’il est interrompu par l’entrée de Sophie Gay, qui lui coupe net la parole :

— Mon cher, nous avons fait des vers sur la mort de M. Mathieu de Montmorency ; ils seront demain dans les journaux ; et nous voulons que vous les connaissiez avant tout le monde.

On passe dans le salon voisin où Delphine s’est arrêtée pour causer, et où se tiennent M. et Mme Ancelot, Mme de Périgord, et le pianiste florentin Sgricci qui improvise facilement de sept à huit cents vers en trois quarts d’heure. Elle s’assied près de sa mère, prend, les yeux au ciel, sa pose favorite que fixa le pinceau de Hersent, et récite son poème. Dès qu’elle a fini, elle se lève ; sa mère lui donne le signal de la retraite, et dit à Gérard :

— Mon cher, mous sommes désolées de vous quitter si brusquement, mais nous devons passer encore chez deux amis ce soir… Ces vers sont beaux, n’est il pas vrai ?… M. de Chateaubriand a été bien frappé de celui-ci : « Donner à la vertu tout l’éclat de la gloire ». Mais Delphine avait un si beau sujet ! M. de Montmorency mourant le même jour que notre Sauveur ! C’est admirable, c’est sublime ! N’est-ce pas, Gérard ?… Mais nous vous quittons… Adieu ! Adieu ! La poésie, datée du 28, paraît en effet au Moniteur le 31 mars 1826[27].

Au début de cette année-là, Delphine publie un second recueil de poésies : Nouveaux Essais poétiques. L’éditeur est Urbain Canel, l’imprimeur J. Tastu. , Sur le titre, une lyre d’un dessin compliqué ; au cours du volume, d’autres lyres, des couronnes de laurier, des fleurons, et, en culs-de-lampe, des bois d’un gothique extrêmement romantique. Auger, le vieux classique, suit son idée, et félicite toujours l’auteur de ne pas tomber dans les déviations du bon sens et du bon goût qu’on veut faire passer pour d’admirables découvertes du génie. Le comte Daru dit dans le même esprit : « Vous êtes le soutien de l’ancienne école… Vous ne pouvez pas être d’un autre parti que celui de la vérité. » Il ajoute cette fadeur : « Il faudrait avoir votre talent pour vous exprimer tout le plaisir que m’a fait cette lec ture ». Comme toujours, le bon cœur de Marceline Desbordes-Valmore se dévoile dans la réponse qu’elle envoie de Bordeaux, le 22 mars. « Mademoiselle, j’arrive bien tard, bien reconnaissante et honteuse. Si ma chère interprète [Sophie Gay], qui me con naît si bien dans mes sentiments pour vous, n’avait été priée dès longtemps de vous remercier d’un sou venir qui m’a rendue heureuse, je serais toute empêchée pour m’excuser de ne l’avoir pas fait moi même comme j’en éprouvais le besoin. Mais, mademoiselle, le motif en est assez mélancolique pour toucher votre âme : depuis la naissance de mon dernier enfant, j’ai subi trois maladies, et je sais à peine si j’existe. Je ne prolongerai pas mes plaintes sur moi. Je suis trop pressée de vous exprimer mon plaisir en recevant votre charmant ouvrage. Si vous connaissez la teinte de mon caractère, vous ne serez pas étonnée que j’aie lu et que je relise avec une tendre préférence Madame de La Vallière, Elgise, la Veuve de Naïm, et le pur fragment de la Magdeleine. Tout cela m’enchante, parce que, en y trouvant comme partout le talent le plus élevé, mon cœur s’y attache à des vers de votre cœur, et j’en éprouve un bonheur reconnaissant comme si vous les aviez faits pour moi ; il est certain que votre gloire ne me sera jamais étrangère. Je n’en jouirai pas de bien près, mais tous mes vœux vous suivront dans cette carrière brillante où vous ne devez rencontrer que des cœurs bienveillants et bons comme le vôtre.

» Votre charmante mère m’oublie, et non pas moi. Il est vrai que la reconnaissance est de mon côté, et qu’elle donne de la mémoire. Mais j’ai ouï dire que l’on se lie par le bien que l’on a fait : jamais à ce compte Mme Gay ne se détachera entièrement de celle qui sera toujours d’elle et de vous, mademoiselle, la plus sincère amie. »

Un an plus tard, en janvier 1827, Goethe vient de lire le livre. Eckermann note, à la date du 21, que le grand homme l’a beaucoup vanté, et a ajouté : « Les Français se développent aujourd’hui, et ils méritent d’être étudiés. Je mets tous mes soins à me faire une idée nette de l’état de la littérature française contemporaine ».

Sophie Gay compte sur les Nouveaux Essais poétiques pour obtenir du roi une pension en faveur de sa fille. Un peu avant la publication du volume, la duchesse de Duras commence les démarches. Le 2 décembre 1825, elle adresse cette lettre à Honoré de Lourdoueix, chef de division des Beaux-Arts, Sciences et Lettres au Ministère de l’intérieur « Vous voulez, Monsieur, que je croie à votre bienveillance pour moi, et je vais faire appel à votre bienveillance cachée sur laquelle j’aime à compter. Vous avez à l’Intérieur un fond de pension pour les gens de lettres. Remarquez que je ne dis point les hommes de lettres, car la personne à laquelle je m’intéresse n’est point un homme, c’est une jeune fille remplie de grâces, d’esprit et de talent, [mais dont la fortune est loin d’être au niveau de toutes les qualités qui la distinguent] ; c’est Mlle Gay, auteur de cet épisode des sœurs de Sainte-Camille couronné par l’Académie, et qui s’occupe en ce moment d’un autre poème, espèce de Messiade française, où les sentiments religieux les plus touchants sont rendus avec une force et une grâce d’expression et un talent de poésie bien au dessus, à ce qu’il me semble, de celui qui s’est jamais montré dans une femme. Ne serait-il pas digne du but qu’on s’est proposé en créant ce fond pour l’encouragement des lettres, d’accorder à cette charmante jeune personne une petite pension que sa position lui rend absolument nécessaire ? [Un logement serait aussi fort acceptable, car après avoir été très à leur aise, des circonstances malheureuses ont réduit presque à rien les ressources de la mère et de la fille]. Dites-moi si j’ai tort de recommander à votre intérêt une affaire, de laquelle je souhaite si vivement le succès ? Il est un peu entre vos mains, et je l’y laisse. »

Cette lettre a été reproduite dans la brochure qu’Émile de Girardin consacra au souvenir de sa femme un an après qu’elle fut morte, sous le titre 29 juin 1855-29 juin 1856. Mais les phrases entre crochets ne s’y trouvent plus. On en devine le motif. Par contre, on y lit ce passage : « Il me semble que des paroles de bonté de la bouche du roi devraient être suivies de cette marque de munificence pour une jeune personne d’un talent unique. On ne peut craindre que cette grâce fasse planche, comme on dit : il n’y a pas deux mademoiselle Gay ». Phrase ajoutée, et provenant à coup sûr d’une autre lettre de la duchesse.

Car la négociation ne va pas toute seule. Mme de Duras doit faire intervenir le duc de Doudeauville. Enfin l’audience souhaitée est obtenue. Elle a lieu le 3 avril. Delphine eut déjà l’occasion de présenter au roi l’année précédente son poème de la Vision. Nous avons la lettre de Sophie Gay qui presse l’imprimeur, J. Tastu, de livrer au plus tôt, tout cartonné, l’exemplaire du roi, car on doit être au Château à l’heure dite. Le Moniteur ne signale pas cette audience. Par contre, dans le numéro du 4 avril 1826, on lit : « Aujourd’hui, le roi et Leurs Altesses Royales ont entendu la messe à midi à la chapelle. Avant la messe, Mlle Delphine Gay a été admise à la faveur de présenter au roi, en audience particulière, son Nouveau Recueil de poésies ».

Le Moniteur ne dit pas que le roi ait remis à Delphine un brevet de pension. Rien ne vient à l’appui de ce que Mme de Solms, d’Heilly et Léon Séché ont dit de cette audience, et des paroles que Charles X y aurait prononcées. La pension fut obtenue, on ne sait au juste à quel moment, non de mille cinq cents, mais de huit cents francs, et sur les fonds de la Liste civile.

Quant au conseil que le roi aurait donné à la jeune fille de voyager, je ne sache pas qu’il l’ait été ; à coup sûr, il n’aurait pas eu pour but de faire cesser des racontars sur le mariage morganatique projeté plus de deux ans auparavant, puisque alors Charles X était comte d’Artois. L’affaire était enterrée depuis longtemps. Non ; s’il existe un motif caché au voyage en Italie que Sophie va préparer et accomplir avec sa fille à l’automne suivant, il faut le chercher ailleurs[28].

- ↑ Coulmann : Réminiscences, II, 178. — Lettre d’Isaure Gay à Euphémie Enlart, 12 mars 1827, arch. Enlart.

- ↑ Lettre de S. Gay à Ambroise Tardieu, 22 février 1823, arch. Détroyat. — Coulmann : Réminiscences, II, 178-203.

- ↑ Coulmann : Réminiscences, II, 296.

- ↑ Lamartine : Cours familier de littérature, deuxième entretien. — Lettre de Sophie Gay à X…, arch. Detroyat.

- ↑ Coulmann : Réminiscences, I, 322. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 43-44 329.

- ↑ Manecy : Une Famille de Savoie, p. 41. — L. Séché : Delphine Gay, p. 44.

- ↑ Paul Foucher : les Coulisses du passé, Paris, 1873, in-18, p. 44.

- ↑ L. Séché : Le Cénacle de la Muse française, p. 31, 59, 143. — Jacques Boulenger : Marceline Desbordes-Valmore, p. 210. — Jules Marsan : la Muse française (1823-1824), Paris, 1907, deux volumes in-12, I, xli. — Émile Deschamps : Œuvres complètes, I, 302. — Henri Girard : Émile Deschamps, I, 107. — Biré : Victor Hugo avant 1830, p. 325.

- ↑ Lettre d’Émile Deschamps à Sainte-Beuve : dans Henri Girard, Émile Deschamps, l, 94. — Sainte-Beuve : Portraits contemporains, I, 410.

- ↑ Émile et Antony Deschamps : Poésies, Paris, 1841, in-18, p. 13. — Henri Girard : Émile Deschamps, I, 94, citant collect. Paignard, Inédits de Deschamps. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 206.

- ↑ Champfleury : les Vignettes romantiques, Paris, 1883, in-4o, p.32.

- ↑ Lettres de Daru et H. de Latouche à Sophie Gay, de Mme Dufrénoy, Auger, comte de Ségur, et H. de Latouche à Delphine Gay, arch. Détroyat, et Bib. nat., ms., n. a. fr., 2765 f° 150. — L. Séché : le Cénacle de la Muse française, p. 177-183. — Sainte-Beuve : Lundis, III, 492. — Jacques Boulenger : Marceline Desbordes-Valmore, p. 130. — Lettre de O’Donnell à Enlart, arch. Enlart. — Lettre d’Émile Deschamps à Saint-Valry, dans Biré, Victor Hugo avant 1830, p. 304. — Imbert de Saint-Amand : Madame de Girardin, avec des lettres. Paris, 1874, in-12, p. 154.

- ↑ Michel Salomon : le Salon de l’Arsenal, p.854. — Edm. Géraud : Un Homme de lettres sous la Restauration, p. 244. — Mme Récamier : Souvenirs et Correspondance, publ. par Mme Lenormant, I, 329. — Solms : Madame de Girardin, p. 58. — Th. Gautier : Portraits contemporains, p. 20. — Mme d’Agoult (D. Stern) : Mes Souvenirs, Paris, 1877, in-8°, p. 308. — Delécluze : Souvenirs inédits, dans Rev. rétrospective, juillet 1888 et s., p. 271. - Magasin pittoresque, XIII, 159.

- ↑ Moniteur, 11 novembre 1824, p. 1474. — Journal des Débats, 11 novembre 1824. — Le Globe, 13 novembre 1824.

- ↑ Arch. Détroyat.

- ↑ Arch. nat., O3*, 548, f. 19. — Delécluze : Souvenirs inédits, dans Revue rétrospective, p. 271, 276. — Moniteur, 16 janvier 1825, p. 67. — L. Séché : Delphine Gay, p. 45. — Lamartine : Cours familier de littérature, l, 127. — Falloux : Mémoires d’un royaliste, Paris, 1888, deux volumes in-8°, I, 56

- ↑ A. Bardoux : Madame de Custine, p. 329. — C. Leroux-Cesbron : Une Négresse héroine de roman au siècle dernier, dans Bullet. de la Soc. hist. et arch. des VIIIe et XVIIe arr. de Paris, 1922, nouvelle série, n° 3, p 179. — Mme de Boigne, Mémoires, III, 399. — Bouchot : le Luxe français sous la Restauration, p. 119.

- ↑ Bibliothèque d’art et d’archéologie, Documents originaux, Gros.

- ↑