Voyage de l’Océan Pacifique à l’Océan Atlantique, à travers l’Amérique du Sud/21

VOYAGE DE L’OCÉAN PACIFIQUE À L’OCÉAN ATLANTIQUE, À TRAVERS L’AMÉRIQUE DU SUD,

PÉROU.

SEPTIÈME ÉTAPE.

D’ECHARATI À CHULITUQUI.

Nous nous rembarquâmes et prîmes le large. Deux

petites îles de cailloux et de roseaux vinrent barrer, à

quelques jets de flèche de Manugali, le lit de la rivière.

Nous enfilâmes l’étroit canal que formait l’une d’elles

avec la rive droite, bordée à cet endroit de deux ou trois

variétés charmantes de cypérus. Ce coin de paysage

avait un faux air égyptien qui eût charmé des continuateurs

de Champollion. Une douzaine de rapides qu’il

nous fallut traverser presque coup sur coup, dissipèrent

les chimères orientales que nous avions pu caresser à

l’aspect de ce joli groupe de pseudo-papyrus.

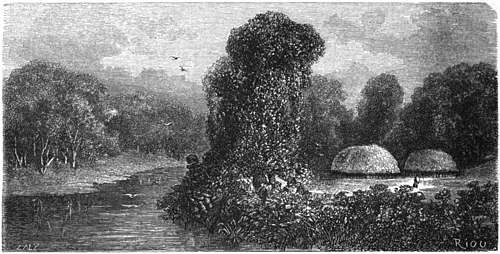

Bientôt nous nous trouvâmes à l’entrée d’une gorge étroite et sinueuse que de grands arbres abritaient à leur ombre. Une rivière y coulait sans bruit et venait porter le tribut de ses eaux limpides au Quillabamba-Santa-Ana. Sur le talus de glaise de sa rive droite, à demi cachées par des végétations charmantes, s’élevaient deux huttes d’Antis que nous relevâmes en passant, mais sans les visiter. Cet endroit appelé Pachiri, si voilé d’ombre et de mystère, si frais à l’œil et si caressant à l’esprit, qu’un peintre eût voulu le fixer sur sa toile et un poëte le célébrer en strophes cadencées, cet endroit dut sembler horrible au chef de la commission française, dont la pirogue s’emplit dans un rapide qui barrait la rivière à vingt pas de là. Ce rapide, dans lequel nos compagnons ne voyaient qu’un obstacle vulgaire, me parut avoir été placé tout exprès par le ciel devant l’ouaddi de Pachiri pour apprendre aux humains qu’en ce monde, où rien n’est parfait, la douleur est toujours à côté de la joie, comme dans le vers grec ou latin le spondée à côté du dactyle. Je ne sus jamais si le comte de la Blanche-Épine avait été de mon avis, le bouleversement physique et moral où je le vis en proie, ne m’ayant pas permis de le questionner à cet égard. Ce pauvre monsieur se lamentait si fort et semblait si désespéré de voir ses pantalons mouillés se coller à ses cuisses et sa petite veste adhérer à son dos, que par égard pour sa douleur bien légitime, nous fîmes halte et passâmes deux heures à le regarder s’éponger.

Cette catastrophe me permit de descendre à terre et de recueillir quelques plantes. J’en agissais ainsi toutes les fois que les dangers de la rivière nous obligeaient à abandonner momentanément nos embarcations et à longer à pied la rive. Ces plantes, dont je récoltais des brassées et que je rapportais dans ma pirogue pour les étudier et les dessiner à loisir, ne restaient jamais bien longtemps en ma possession. Pendant que j’examinais l’une d’elles, une cascade ou un rapide venait nous barrer le passage, une lame, arrivée de je ne sais où, s’abattait brusquement dans l’embarcation, m’inondait de la tête aux pieds et, lorsque revenu de ma première surprise et rejetant l’eau par la bouche et par les narines, je rouvrais les yeux et regardais autour de moi, mes échantillons végétaux flottaient au loin sur la rivière. Ce genre d’études, repris obstinément plusieurs fois par jour, était toujours interrompu de la même manière. Le moyen de se rendre utile à la science, en travaillant ainsi entre deux eaux !

J’ai dit que l’accident survenu au chef de la commission française et l’affliction profonde qu’il en ressentait, nous avait fait un devoir d’attendre qu’il eût mis un peu d’ordre dans sa toilette. Pendant que ses esclaves essuyaient sur son corps les derniers pleurs de la naïade, je remontai la plage et j’allai faire un croquis de la gorge de Pachiri. Ce travail terminé, je longeai les berges de la petite rivière, revêtues d’un moelleux tapis de canacorus, d’héliconias et de marantées. De leurs massifs s’élançaient, portés par de hautes tiges, des thyrses de fleurs rouges, roses ou jaunes, qui tranchaient admirablement sur le vert satiné des larges feuilles de ces plantes, que la nature semble avoir façonnées tout exprès pour servir de vaisselle au pauvre voyageur. Que de gibier rôti et de poisson bouilli j’ai mangé dans ces assiettes végétales !

Comme je venais de choisir parmi ces musacées quelques individus qui m’étaient inconnus, j’aperçus, enlacée aux branches d’un arbuste qu’elle étreignait de ses replis, une bignone-jasmin aux feuilles sombres et lustrées, à la corolle d’un blanc pur, avec une macule pourpre au fond. L’odeur pénétrante de cette fleur rappelait celle de la tubéreuse. C’était la première bignone odorante que j’eusse encore trouvée, soit en nature, soit dans l’œuvre des voyageurs. Je m’abattis sur elle comme le milan sur sa proie. Au moment où j’opérais la section d’une de ses tiges, le cri vamos, que je traduis librement par le mot embarque, fut poussé par nos compagnons. Je saisis d’une main ma botte de balisiers, de l’autre ma bignone odorante, et toujours courant j’arrivai sur la plage, où je n’eus que le temps de me jeter dans ma pirogue qui reprit aussitôt le large. À peine installé, je m’empressai de tailler mon crayon et d’étaler mes plantes, pour faire de chacune d’elles un dessin et une description aussi fidèles que possible. Comme je me mettais à l’œuvre, nous arrivions dans les rapides de Chimiato. L’Antis qui manœuvrait notre pirogue et s’amusait à regarder par-dessus mon épaule les hachures que je faisais, ne put éviter à temps la croupe d’un rocher placé à fleur d’eau. L’embarcation, jetée sur le côté, reçut deux ou trois lames qui m’arrosèrent en entrant et emportèrent en sortant ma moisson odorante. « Ce qui vient par la flûte s’en retourne par le tambour, » me dis-je en voyant ma bignone et mes musacées se débattre dans le courant, qui les entraîna loin du bord où elles avaient pris naissance. Dans l’impossibilité de m’occuper de botanique, je retirai mes vêtements pour les sécher, ne gardant sur moi que le plus intime, celui que feu l’abbé Delille, de pudique mémoire, n’eût jamais osé désigner sans l’aide d’une périphrase.

De Pachiri à l’embouchure de la rivière Yaviro, où se borna l’étape de notre journée, nous relevâmes cinq affluents de piètre mine, mais auxquels dix-neuf rapides, situés dans leur voisinage plus ou moins immédiat, donnaient une importance que chacun de nous put apprécier à différents degrés. Notre premier soin, en arrivant sur la plage de Yaviro, fut de constater que cet affluent de droite du Quillabamba-Santa-Ana est d’une largeur d’environ quinze mètres à son embouchure, et que la partie visible de son lit se dirige au sud-sud-ouest. Nous sûmes en outre, par nos rameurs, qu’il prend sa source à Inahui, au même endroit que la rivière de Chapo, que nous avions relevée à Umiripanco, le troisième jour du voyage. Onze cours d’eau, nés dans le delta que forment ces deux rivières en se joignant par leur source commune, viennent porter leur tribut au Quillabamba-Santa-Ana.

Ce relevé géographique, assez insignifiant, comme on peut en juger, et la trouvaille que nous fîmes aux alentours du campement de cadavres de tapirs et de singes, blessés mortellement par les flèches des sauvages, et qui étaient venus au bord de l’eau pour étancher leur soif avant de mourir, ces incidents signalèrent notre séjour d’une soirée et d’une nuit sur la plage de Yaviro, où nous soupâmes de racines et où nous dormîmes seulement quelques heures, une pluie fine et continue étant venue interrompre notre sommeil. L’aurore nous trouva tout refroidis, avec la tête lourde, les articulations brisées, un besoin d’éternuer à chaque minute et une tendance très-prononcée à fondre en eau comme Biblis. À ces diagnostics, chacun reconnut qu’il était victime d’un coryza, et faute de sudorifiques pour le combattre, s’en remit à la Providence du soin de l’en débarrasser.

À huit heures un quart très-précises, comme en fait foi le livre de rumbs ouvert devant moi et que je consulte des yeux, nous quittions Yaviro et reprenions le large. Le temps était sombre. Des perroquets et des perruches, perchés à la cime des arbres, se dérobaient à l”œil par la couleur de leur plumage, mais déchiraient l’oreille par leurs croassements ; des nuées d’hirondelles tourbillonnaient autour de nous. Nos pirogues, entraînées par un courant furieux, se rapprochaient de plus en plus des rapides de Yaviro, que les sauvages nous avaient vantés à l’avance comme des merveilles du genre. Au débouquement d’une langue de terre, l’espace s’ouvrit devant nous, et trois bandes d’écume, sur lesquelles tranchaient les têtes de gros rochers noirs, apparurent nettement dans la perspective. Ce tableau valait bien un regard sans doute, mais il eût été dangereux de s’arrêter à le considérer, et nos Antis, faisant force de rames, rallièrent la rive ou ils nous déposèrent. Cette rive était encombrée d’énormes blocs de grès qu’il nous fallut gravir à la façon des chèvres ; mais du haut de ces observatoires naturels, nous eûmes, comme un dédommagement de notre fatigue, le plaisir d’admirer les rapides de Yaviro et l’adresse de nos sauvages à guider les embarcations parmi ces écueils.

Après une heure de travail pour nos hommes et d’attente pour nous, nous nous rembarquâmes, n’ayant à constater d’autre sinistre que la submersion d’une pirogue qui sombra près du bord avec son chargement. Déjà nous nous félicitions de l’heureux succès de la traversée, lorsqu’un bruit sourd, pareil au roulement lointain du tonnerre, arriva jusqu’à nous. Ce bruit, que depuis neuf jours nous entendions à de très-fréquents intervalles, mais sans avoir pu encore nous y habituer, annonçait clairement que l’action, terminée sur un point, allait s’engager sur un autre. Aux regards perplexes que nous échangeâmes, les sauvages devinèrent notre anxiété, et, pour y mettre un terme, nous apprirent que nous approchions des oboris de Mantalo ; ces oboris, que de leur côté les cholos de Cocabambillas appelaient des tumbos, étaient des rapides. Restait à savoir s’ils l’emportaient en longueur, en largeur, et conséquemment en péril sur ceux que nous laissions derrière nous.

Nous fûmes bientôt fixés à cet égard. Les rapides de Yaviro n’étaient qu’un jeu d’enfant comparés à ceux que nous allions avoir à traverser. Chacun se prépara à l’événement, en réunissant à la hâte ce qu’il avait de plus précieux et se faisant mettre à terre. Comme les embarcations, alourdies par leur chargement, n’eussent pu franchir l’archipel de rochers qui barraient la rivière sans être remplies par les lames qui s’y heurtaient avec fureur, on les débarrassa des objets qui les surchargeaient, lesquels furent transportés à dos d’homme au delà des rapides, dont l’étendue était d’un quart de lieue. Trois heures furent consacrées à ces travaux divers.

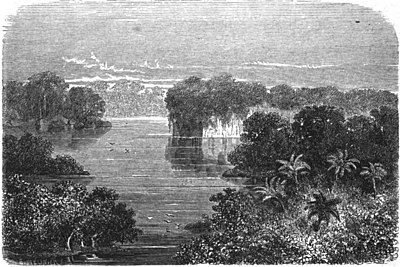

Au sortir de ces affreux parages et la rivière de Mantalo dépassée, nous respirâmes un moment en liberté dans le remanso de Huinpuyu, qui nous rappela ceux de Biricanani et de Canari d’arcadienne mémoire. Au bord de ces eaux miroitantes, sur des talus caparaçonnés de verdure, se dressaient de sveltes bambous, pareils à des touffes de plumes ; un groupe de fougères arborescentes du genre alsophila, qui dominait un des talus placé à notre droite, donnait au site un caractère tropical. Aux mouettes et aux canards, compagnons habituels de ces solitudes, avaient succédé de jolies hirondelles au dos cendré, à la tête et au ventre blancs, qui rasaient l’eau en y trempant leur bec ou le bout de leur aile.

Un traître courant, caché sous ces ondes tranquilles, nous entraîna bientôt loin de Huinpuyu. Comme une opposition à son frais paysage, nous eûmes devant nous les rapides de Saniriato. À cet endroit le lit du Quillabamba-Santa-Ana, singulièrement élargi, était barré de l’une à l’autre rive par une digue de rochers que les vagues cachaient et découvraient tour à tour. La masse du courant, divisée en trois lits d’inégale largeur, se précipitait écumeuse et grondant par autant d’ouvertures ménagées dans ce bâtardeau. À la vue du nouvel obstacle qu’il avait à vaincre, chacun de nous sentit, comme l’arabe Job, un petit souffle passer devant sa face et le poil de sa chair se hérisser. Un sursis, sur lequel nous ne comptions pas, nous fut accordé par la Providence représentée par les Antis qui déclarèrent d’une commune voix la journée finie, et sans attendre à cet égard notre décision débarquèrent sur la plage de Saniriato, au bord d’un torrent de ce nom. Cette halte qui nous semblait prématurée, vu l’élévation du soleil sur l’horizon, était commandée par la nécessité de s’approvisionner de vivres pour le voyage, les endroits que nous allions avoir à traverser le lendemain et jours suivants, étant absolument déserts et n’offrant aucune ressource. Or la quebrada où coulait le torrent de Saniriato était habitée par des Antis, amis de nos rameurs, qui, par considération pour nos personnes autant que par amour pour les objets d’échange dont nos caissons paraissaient assez bien garnis, devaient nous prémunir, disaient ceux-ci, contre la famine que nous avions en perspective. Pareille motion était de celles qui obtiennent d’emblée tous les suffrages de la majorité. Nous l’approuvâmes donc par un signe de tête. Quatre Antis, accompagnés d’un de nos cholos, allèrent aussitôt à la recherche des naturels de Saniriato, laissant leurs camarades nous tenir compagnie.

Pour charmer les ennuis de l’attente et donner le change à notre appétit, aiguisé par vingt-quatre heures de jeûne, un des pilotes à longue chevelure, auquel le cholo Anaya servit de truchement, nous raconta des épisodes de la vie sauvage que nous n’essayerons pas de redire après lui. À ces récits imprégnés de l’âcre senteur des forêts, il faut, avec le théâtre de l’action, les décors et les personnages, le geste et la faconde du narrateur, toutes choses qu’un voyageur de retour parmi les siens cherche vainement dans son écritoire pour en donner au public une idée convenable. À ses récits variés, notre conteur crut devoir joindre quelques avis utiles sur la manière de vivre dans les bois, avis qu’il compléta par des recettes contre la morsure des serpents, la piqûre des scorpions, des myriades, des moustiques et autres animaux dont l’utilité, par rapport à l’espèce humaine, n’a pas encore été clairement démontrée. Comme aucun de nous ne se sentait d’inclination pour la vie sylvicole, les enseignements du sauvage furent assez froidement goûtés. En orateur habile, il comprit qu’il avait fait fausse route et sut de nouveau captiver tout notre intérêt en parlant du chemin que nous avions à faire, du manque de vivres et des dangers de toute sorte qui nous attendaient au delà de Saniriato, enfin, de la possibilité de laisser nos os au fond de la rivière. Jamais ce digne Antis, dont je regrette aujourd’hui de ne pas avoir demandé le nom, n’avait été si religieusement écouté ; jamais aucun de ses discours ne s’était gravé plus profondément dans la mémoire de ses auditeurs, surtout lorsqu’il eut ajouté, en manière d’épilogue, que l’obori (rapide) de Saniriato que nous avions devant nous, et dans lequel s’étaient noyés le mois passé deux hommes et quatre femmes de sa tribu, n’était rien en comparaison de ceux que nous devions trouver plus bas. Frappés de l’idée qu’un sort pareil pouvait leur être réservé, les plus endurcis de la troupe furent sur le point de faire un acte de contrition et de demander à notre aumônier Fray Bobo l’absolution de leurs fautes. Un silence gros de pensées régna quelques minutes parmi nous. J’en profitai pour dessiner notre orateur, coiffé du couvercle d’une boîte à confitures qu’il avait trouvée dans une de nos pirogues et dont il s’était fait une casquette.

L’arrivée de nos rameurs et de leurs amis de Saniriato dissipa comme par enchantement le mélancolique nuage amassé sur nos fronts. À la vue des provisions qu’ils apportaient, chacun, oubliant ses idées de mort, se sentit pris d’un irrésistible besoin de vivre et de faire un repas quelconque ; les nouveaux venus furent acclamés, entourés et débarrassés en un clin d’œil des bananes, des yuccas et d’un quartier de pécari fumé dont ils s’étaient munis. Nous poussâmes l’empressement jusqu’à leur arracher des mains deux hoccos vivants et une cage en roseaux dans laquelle était enfermé un agami ou oiseau trompette. Notre peur de manquer de vivres était telle, que nous leur eussions retiré le sac qui les enveloppait, l’arc et les flèches dont ils étaient armés, dans l’idée qu’à un moment donné, ces objets pouvaient apaiser notre faim et prolonger notre existence. L’assurance que nous donnèrent ces bons sauvages, qu’avant la fin du jour ils nous apporteraient d’autres provisions, put seule nous empêcher de les déshabiller.

Après un moment passé sur la plage, qu’ils employèrent à prendre un signalement détaillé de nos individus, les nouveaux venus s’en allèrent emmenant avec eux ceux de nos rameurs qui, durant l’absence de leurs camarades, nous avaient tenu compagnie. En partant, ils nous promirent qu’avant la nuit ils seraient de retour. Notre premier soin fut de relever nos manches jusqu’au coude, d’allumer du feu, d’emplir d’eau la marmite, et pendant que le liquide chauffait au degré convenable, de détailler le pécari, de peler les bananes et de ratisser les yuccas. Dans la crainte que la marmite, objet d’adoration fervente, ne s’évanouît en fumée ou ne prit tout à coup des ailes et ne frustrât en s’envolant les espérances de chacun, grands et petits se rapprochèrent d’elle et ne la quittèrent plus des yeux jusqu’à cuisson parfaite du potage. Ce quart d’heure, impatiemment attendu par tous les estomacs, arriva enfin. Un cholo retira du feu le vase fumant et une répartition équitable de son contenu fut faite à la ronde. Nous venions d’avaler en soufflant les premières bouchées, quand les Antis de Saniriato, fidèles à leur promesse, revinrent accompagnés de nos rameurs. Les uns portaient un régime de bananes, les autres une manne de yuccas. À ces fruits et à ces racines, étaient joints des filets de tapir et des côtelettes de pécari séchés à la fumée. Nous sourîmes la bouche pleine à nos excellents pourvoyeurs. À l’issue du souper auquel ils assistèrent accroupis sur leurs talons et tout émerveillés, à ce qu’il me parut, de notre aptitude à précipiter les bouchées, nous leur remîmes des boutons, des miroirs et autres bagatelles auxquelles nous ajoutâmes avec empressement des couteaux de cuisine de douze sous la pièce, quand nous sûmes qu’ils avaient l’intention de nous accompagner jusqu’au delà des endroits dangereux. En recevant nos tranche-lard de pacotille dont les lames ployaient sous le doigt comme du fer-blanc, la joie de ces naturels ne connut plus de bornes.

La nuit que nous passâmes sur la plage de Saniriato nous parut assez longue, rafraîchie qu’elle fut par les bouffées d’un vent impétueux et de ces grains de pluie que les marins appellent des grenasses, ondées intermittentes qui tombent à l’improviste et cessent brusquement. Un peu mouillés, un peu transis, nous nous levâmes avec le jour et préparâmes tout pour le départ. Pendant la nuit, une crue subite de la rivière avait entraîné la plus petite de nos pirogues. Dans cette pirogue se trouvait un de mes caissons qui contenait du linge, des papiers et divers articles de quincaillerie, monnaie courante du désert ! j’étouffai mes soupirs et gardai le silence sur cette perte. En face des rapides de Saniriato et de la question de vie ou de mort qui s’allait décider pour nous, il eût été puéril, ridicule même, de pleurer ses chemises et ses grelots perdus.

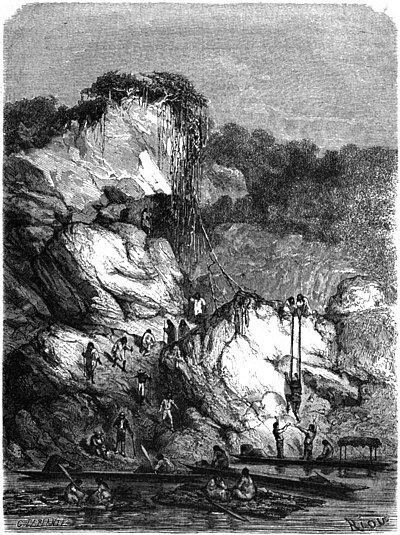

À sept heures quarante-cinq minutes, nous quittions la plage de Saniriato et son ruisseau-torrent. Arrivés à cent toises du premier rapide, nous débarquions, et pendant que nous suivions la rive droite, encombrée de pierres énormes, nos embarcations dirigées par les Antis franchissaient heureusement le premier obstacle. Du haut des rochers qu’il nous fallait gravir, nous ne perdions aucun détail de la manœuvre des sauvages, qui, nus et leur sac attaché sur la tête, se démenaient comme de vrais diables au milieu des vagues et des brisants.

Quatre de ces rapides-cascades, recourbés en volute et barrant toute la largeur de la rivière, furent successivement traversés sans autre accident qu’une submersion complète de nos bagages, solidement assujettis sur les radeaux en prévision du cas. Au delà du quatrième rapide, le Quillabamba-Santa-Ana ralentit un peu la furie de son cours et l’agitation de ses flots. Les membres de la commission péruvienne profitèrent de ce calme pour rentrer dans leur pirogue où notre aumônier les suivit. Les fréquentes averses subies dans le trajet, les longs jeûnes et les nuits passées en plein air avaient occasionné au pauvre vieillard une courbature et un malaise général. Depuis deux jours ses jambes enflées jusqu’au genou commençaient à lui refuser leur service, et dans les endroits escarpés ou jonchés de pierres, l’aide naturaliste et moi nous lui donnions le bras pour assurer ses pas tremblants. Si ses forces physiques avaient diminué sensiblement depuis notre départ de Chahuaris, son appétit et sa gaieté s’étaient constamment maintenus à une hauteur rassurante. Il mangeait comme quatre, riait à lui seul comme six, et les plaisanteries de notre tachydermiste parisien, loin de scandaliser le saint homme, provoquaient chez lui de joyeux retours vers l’époque de sa jeunesse.

Quand il se fut assis dans la pirogue à côté de ses compagnons, les rameurs reprirent le large. Soit instinct, soit caprice, nous continuâmes de cheminer pédestrement. Après dix minutes de marche, un sourd grondement à la cantonnade et une bande d’écume qui apparut presque aussitôt, se détachant sur le fond sombre des verdures, nous annoncèrent l’approche d’un rapide. Comme nous admirions naïvement les belles oppositions de couleur qu’offrait à cet endroit le paysage, sinistrement éclairé par la blancheur de l’eau, nous vîmes la pirogue de la commission péruvienne ralentir sa marche malgré l’effort combiné des rameurs, s’arrêter, tourner sur elle-même, comme si elle eût hésité entre plusieurs courants contraires, puis attirée par le plus violent d’entre eux, partir avec la rapidité d’une flèche en décrivant une courbe qui devait la rapprocher du bord. La situation nous parut critique, mais nous n’en comprîmes l’extrême gravité qu’en voyant les sauvages mettre à profit l’instant rapide où l’embarcation passa près du rivage pour se jeter à l’eau et gagner le bord à la nage. Derrière eux s’élancèrent le capitaine de frégate et son lieutenant. Resté seul, le moine se leva, étendit les bras et parut vouloir suivre ses compagnons, mais ses forces le trahirent ; il retomba dans la pirogue que le courant emporta au milieu du rapide où, remplie par les lames, elle disparut aussitôt.

Il y eut un moment d’épouvante et de stupeur durant lequel chacun de nous, comme s’il eût été frappé de la foudre, sembla craindre d’élever la voix. Les émotions violentes sont de courte durée ; un peu de calme rentra bientôt dans les esprits.

Quelques-uns hasardèrent tout bas une réflexion sur le malheur qui venait d’arriver, puis d’autres en parlèrent tout haut et certains se félicitèrent de l’idée qu’ils avaient eue de suivre à pied la rive au lieu de s’embarquer sur la rivière. L’égoïsme et l’indifférence réagissaient sur le premier élan du cœur, en attendant que l’oubli, ce second linceul des morts, s’étendît sur le pauvre moine.

Nous rejoignîmes le capitaine de frégate et le lieutenant qui s’étaient déshabillés et faisaient sécher au soleil leurs vêtements qu’ils venaient de tordre. La pirogue, en sombrant avec notre aumônier, avait entraîné au fond de l’eau tout ce qu’ils possédaient, depuis leur uniforme brodé d’or jusqu’à leurs chaussettes. Comme le vaincu de Pavie, le commandant de frégate eût pu dire avec un légitime orgueil : « Tout est perdu, fors l’honneur. » De sa splendeur passée, il ne lui restait à cette heure qu’un couvre-chef en laine de vigogne, retroussé par les bords à l’instar d’un chapeau chinois, un spencer-chemise en flanelle verte, qui ne dissimulait qu’imparfaitement la maigreur de son torse, un pantalon dont les sous-pieds avaient été arrachés violemment et des chaussures éculées. Un poncho de voyage qu’il avait sur le dos au moment du sinistre, et dans lequel il se drapait comme dans un pallium, donnait à sa misère un certain air de majesté. Le costume du lieutenant, comme on en peut juger par le dessin que nous en fîmes deux heures après le naufrage, était de ceux que le crayon traduit plus fidèlement que la plume. Un singe roux, ateles rufus, attaché sur un des radeaux, et le seul bien qu’eût conservé l’infortuné jeune homme, le consolait par ses grimaces des rigueurs de la destinée.

Après une larme versée à la hâte sur le sort de ces deux martyrs de la science, nous continuâmes notre marche à travers les pierres, laissant aux sauvages, qui avaient recouvré toute leur belle humeur, le soin de guider les embarcations le long de la rivière. Bientôt nous fûmes en vue du rapide d’Impaniquiato, dont l’agitation, l’écume et le bruit ne le cédaient en rien à ceux de Sintulini de désastreuse mémoire. À l’exclamation que poussa un des Antis, je hâtai le pas. Le sauvage, plongé dans l’eau jusqu’aux aisselles et pesant à deux mains sur la liane attachée au plus grand des radeaux, me montra parmi les rochers du rivage une caisse en bois que la vague avait rejetée après l’avoir ouverte et débarrassée de son contenu. Dans cette épave, je reconnus la caisse dont le matin j’avais constaté la perte à Saniriato et qu’une crue des eaux avait entraînée pendant la nuit avec la pirogue qui la portait. Encore une illusion perdue, me dis-je, en remuant du pied le triste caisson, la veille plein jusqu’aux bords de linge, de papiers et d’objets de quincaillerie, et maintenant vide, ouvert, disloqué et condamné à pourrir sans honneur sur cette plage inhospitalière.

Tout en méditant sur le sort de ma caisse que je comparais à celui de l’homme ici-bas, je rejoignis nos compagnons.

Le rapide d’Impaniquiato était dépassé, le courant avait pris une allure modérée, et à deux portées de fusil de là, sur la rive gauche, une plage de sable semblait nous inviter à nous reposer des fatigues morales et physiques de la journée. Nous nous rendîmes à son invitation muette. Après nous être rembarqués, nous coupâmes la rivière en diagonale et abordâmes sur cette plage appelée Mapiruntuni, du nom d’un rapide situé à quelque distance et dont le mugissement arrivait jusqu’à nous.

Le débarquement opéré, deux pirogues furent détachées du convoi et chargées d’explorer les anfractuosités du rivage, ou le courant eût pu entraîner le corps de Fray Bobo.

De deux heures à cinq, nos cholos de Cocabambillas aidés par des Antis, fouillèrent consciencieusement les anses, les baies et les criques dans un périmètre d’un quart de lieue ; mais leurs recherches furent vaines, et il nous fut impossible de donner à notre malheureux aumônier la sépulture chrétienne que nous lui destinions.

Au reste, et je le dis ici à la honte de notre espèce en général et de l’expédition franco-péruvienne en particulier, expédition dont le hasard m’a fait l’historiographe, l’événement dont nous avions été témoins et qui aurait dû nous affecter jusqu’au désespoir, avait si peu touché nos âmes endurcies par dix jours de souffrance et neuf nuits passées en plein air, que, dans l’après-midi de ce jour fatal, étendus sur le sable chaud de la plage et nous déroulant au soleil comme des couleuvres, nous parlions aussi haut et riions aussi fort, que si Fray Bobo, notre aumônier et notre ami, n’eût pas été retiré violemment de ce monde ; mais ce mépris des saintes lois de la fraternité devait être bientôt puni. La Providence avait l’œil sur nous. Pendant que nous faisions des cabrioles sur le sable, narguant la misère présente et sans souci des maux futurs, la Justice et la Vengeance divines préparaient déjà, celle-ci sa torche, celle-là sa balance et son glaive, et comme dans le tableau de Prud’hon, n’attendaient que la nuit pour nous prendre aux cheveux et châtier notre insensibilité d’une façon terrible.

Les bagages retirés des embarcations avaient été transportés sur la plage où nous les étalâmes pour les sécher. Le capitaine de frégate et le lieutenant n’ayant plus rien à étaler, se tenaient à l’écart silencieux et mornes. Mus par une même pensée, l’aide naturaliste et moi, nous fîmes choix parmi les diverses pièces de notre défroque, des vêtements que nous jugions devoir être utiles à nos malheureux compagnons et nous les leur remîmes. Ces dons faits de notre part avec un complet abandon, furent acceptés de la leur avec une entière franchise. Ému par le tableau de cette infortune, le chef de la commission française voulut coopérer à notre œuvre pie, et pour ménager la susceptibilité chatouilleuse de son rival, remit en cachette à l’aide naturaliste un double bonnet de coton que celui-ci coupa par le milieu, et dont il fit deux serre-tête. Le lieutenant mis en possession de ce couvre-chef, qui lui rappelait, nous dit-il, le chulio ou bonnet phrygien importé jadis du pays d’Anahuac, par son aïeul Manco Capac, le plaça sur sa tête. Quant au commandant, soit qu’il eût deviné de quelle malle à linge provenait ce bonnet, soit qu’il fût choqué de sa forme pyramidale, il refusa de s’en coiffer malgré mes plus vives instances. Je dus renoncer au plaisir que je m’étais promis de faire le portrait du chef de la commission péruvienne orné de ce remarquable appendice qui devait ajouter vingt pouces à sa haute taille. Toutefois pour utiliser ce bonnet qu’il consentit à accepter, il y pratiqua quatre trous, y attacha quatre ficelles et s’en servit durant le reste du voyage comme d’un cabas dans lequel il garda ses bananes, ses arachides et autres provisions de bouche.

Les émotions cruelles de la journée ne tardèrent pas à réagir sur nos estomacs, comme chacun put en juger par les tiraillements de ce viscère. Ce fut avec un plaisir voisin de la volupté que nous accueillîmes le ragoût de viande de tapir et de bananes vertes, qu’on nous servit à titre de souper.

La nuit étant venue sur ces entrefaites, chacun élut domicile où bon lui sembla et dressa sa couche comme il l’entendit. Le commandant et l’alferez restés sans pellons et sans couvertures, s’allongèrent fraternellement côte à côte sur un tapis de roseaux verts. Une heure après tout le monde était endormi.

Vers minuit, nous fûmes réveillés en sursaut par un coup de tonnerre. Chacun se mit sur son séant, interrogeant les alentours d’un œil effaré.

Une tempête se préparait ; le ciel était d’un noir opaque ; de fulgurants éclairs l’illuminaient à temps égaux, ouvrant sur la rivière et sur la plage des perspectives fantastiques. Bientôt des bouffées de vent passèrent sur les forêts, ployant et secouant leurs arbres qui craquèrent avec un bruit sinistre ; une pluie torrentielle commença de tomber et dura toute la nuit sans interruption. À l’aube, nous nous regardâmes d’un air piteux ; nous étions livides et nos dents claquaient comme dans un accès de fièvre. Vers huit heures, les nuages se dissipèrent et le soleil vint nous sourire, mais sans que sa chaleur pût nous ranimer. L’air était froid et sonore ; le sol, jonché de branchages hachés menu par l’ouragan, avait déjà bu l’eau du ciel ; du grand déluge de la nuit, il ne restait, au bout des herbes et des feuilles, que des gouttelettes brillantes, diamants liquides, scintillant des couleurs du prisme.

Cette tempête dans laquelle mes compagnons ne virent jamais qu’une de ces averses vulgaires comme nous en avions tant subies depuis notre départ de Chahuaris[2], fut pour moi une manifestation de la colère céleste et le châtiment de l’insensibilité que nous avions témoignée la veille au sujet de la fin tragique de notre pauvre chapelain.

Laissant à l’air et au soleil le soin de sécher sur nos corps nos habits ruisselants, nous nous mîmes en route, longeant la plage pendant que les embarcations descendaient la rivière. Dans le rapide de Mapiruntuni nos bagages furent arrosés par les lames, mais comme au moment du départ ils dégouttaient encore de la pluie de la nuit, la chose était sans importante. À dix heures, nous dépassions un second rapide du nom de Chahuancani.

À cet endroit, le paysage se transforma subitement. Les plages disparurent. La ligne des forêts s’interrompit. Des murailles de grès rougeâtre profilèrent d’un haut rempart les deux côtés de la rivière. Dans l’impossibilité d’en côtoyer les bords coupés à pic, nous gravîmes ces formations minérales et longeâmes leurs crêtes où le détritus végétal amoncelé depuis des siècles, formait une couche assez épaisse pour nourrir des buissons de berberis, de mimoses et un buxus aux rameaux étalés, dans les racines noueuses duquel s’embarrassaient nos pieds. Vue ainsi de haut en bas, à vol d’oiseau ou de ballon, la rivière étroitement resserrée entre cette double muraille qui la couvrait d’ombre, nous rappelait, nos gondoles aidant, les mystérieux canaletti de Venise la Belle.

Une déchirure profonde, que nous reconnûmes pour le lit d’un ancien torrent au sable dont elle était encore jonchée, séparait deux croupes de grès et aboutissait à la rivière par une pente roide. Nous nous engageâmes dans ce chemin et rejoignîmes nos pirogues où de nouveau nous nous assîmes. Malgré la rapidité du courant, l’eau restait calme à la surface, et pendant une demi-heure nous naviguâmes sans obstacle. Passé ce temps, un petit clapotement des lames nous annonça le voisinage d’un rapide et la reprise des hostilités. Au dire des Antis, nous approchions de l’endroit appelé Sibucuni, que nos cholos traduisaient par Traga-canoa (Avale-pirogue). Dans nos circonstances, l’accouplement de ces deux mots n’avait rien de bien rassurant ; aussi nous tînmes-nous sur nos gardes et prêts à disputer notre vie à l’élément perfide qui nous avait joué tant de méchants tours.

L’aspect surnaturel que prit tout à coup la rivière parut justifier nos appréhensions. L’inclinaison de son lit, si visible à l’œil qu’elle en devenait effrayante ; les superpositions de grès de plus en plus extravagantes et qui semblaient s’amonceler autour de nous pour nous défendre le passage, tout réagit si puissamment sur notre esprit et, s’il faut le dire, nous émut de telle façon, que nous ordonnâmes aux rameurs de nous déposer au plus tôt, non sur la rive gauche, les rives avaient disparu, mais sur les plans de roches à demi submergées qui en tenaient lieu. Nous recommençâmes à suivre la crête des cerros, pendant que les sauvages, qui avaient fait provision de lianes, les ajustaient bout à bout et obtenaient, par ce moyen, des câbles assez longs pour pouvoir, en se couchant à plat ventre, guider les embarcations du haut des rochers. Un rapide, large d’environ cent cinquante toises, blanc d’écume et d’un mouvement furieux, termina cette traversée de Sibucuni, qui, par bonheur pour nous, voulut bien mentir à son nom : aucune de nos pirogues ne fut avalée par le gouffre.

Ce site avait fait sur nous une impression telle, que pour prévenir un danger pareil à celui auquel nous venions d’échapper, nous manifestâmes à nos rameurs l’intention de suivre désormais le chemin des hauteurs, pendant que, de leur côté, ils prendraient, pour guider les embarcations, la voie qu’ils jugeraient convenable. Ce plan, que nous suggérait la prudence et peut-être la peur, était malheureusement inexécutable. À partir de Sibucuni, la rivière coulait entre des murailles à pic, et toute communication entre nos personnes et nos pirogues se trouvant fatalement interceptée, il était obligatoire de tenter sur-le-champ un rapprochement que, cent pas plus loin, il nous serait impossible d’effectuer. La descente fut donc résolue. Chacun s’aidant de ses mains, de ses ongles, de son bâton, s’accrochant aux aspérités de la pierre ou se laissant glisser sur ses surfaces lisses, parvint en bas sans accident. Le chef de la commission française, prudent comme le roi d’Ithaque, se fit attacher une corde sous les aisselles et, grâce à cette précaution ingénieuse qui lui donnait l’air d’un seau qu’on descend dans un puits, atteignit heureusement le fond de sa pirogue, où le plus robuste de ses esclaves le reçut dans ses bras.

Au dire des sauvages, il ne nous restait a franchir qu’un dernier rapide, au delà duquel notre navigation se poursuivrait dans des eaux calmes. Comme depuis deux jours ces rapides étaient devenus de plus en plus périlleux, nous pensâmes que le dernier serait, à notre traversée, ce qu’est le dessert au dîner, le bouquet au feu d’artifice. Cette idée et surtout l’impossibilité d’éviter le danger en débarquant et suivant à pied l’une ou l’autre rive, comme nous avions pu le faire jusqu’alors, nous donnait fort à réfléchir ; aussi fut-ce d’un air perplexe et presque en nous grattant l’oreille, que nous nous assîmes dans nos pirogues et nous abandonnâmes au courant.

La rivière, resserrée entre deux murailles de grès, était large à cet endroit de quelque cinquante mètres. À mesure que nous avançâmes, cet espace alla se rétrécissant. À une demi-lieue de Sibucuni, il n’avait guère plus de douze mètres. Là la double muraille s’affaissa brusquement.

Une digue d’écume, couronnée d’un léger brouillard qui vint barrer le lit de la rivière, nous signala l’approche du danger. Les yeux des sauvages étincelèrent. Ceux qui ramaient se courbèrent sur leur pagaye comme des jaguars prêts à s’élancer ; ceux qui gouvernaient se levèrent à demi, les narines gonflées, les cheveux au vent, assurant contre les flancs de la pirogue la rame qui leur servait de gouvernail. Il y eut un moment d’attente fiévreuse et d’anxiété terrible, pendant lequel nul ne put prévoir si nous réussirions à franchir ce rapide ou si nous serions engloutis par lui. Pareilles à de noires couleuvres, sveltes et agiles comme elles, nos pirogues s’étaient glissées dans le tourbillon d’écume où elles disparurent entièrement. Les plus déterminés d’entre nous avaient fermé les yeux. Quelques secondes s’écoulèrent ; puis un hourra des sauvages annonça l’issue de la lutte ; le rapide de Tunkini était dépassé.

Au delà de ce passage dangereux, la rivière se rétrécit encore et coula entre deux dikes de basalte qui prirent la place des grès ; les sommets de ces formations, couverts d’une végétation épaisse, se rattachaient l’un à l’autre par un réseau de lianes et de sarmenteuses qui formaient, à trente pieds d’élévation, un dôme de verdure impénétrable aux rayons du soleil. Nos yeux, éblouis par la lumière du dehors, furent quelques minutes à s’accoutumer à l’obscurité verdâtre qui régnait dans cette gorge, l’œuvre naturelle la plus bizarre que nous eussions trouvée en chemin. Quand, après en avoir apprécié l’ensemble, nous pûmes en analyser les détails, ce qui, de prime abord, n’avait éveillé chez nous qu’une simple surprise, prit un caractère merveilleux et féerique qui nous remplit d’admiration.

La gorge ou cañon pouvait avoir un demi-kilomètre d’étendue sur une largeur de cinquante pieds, et se terminait par un point lumineux semblable à une étoile. Les murs qui la bordaient étaient sillonnés de cannelures verticales servant de lits ou de conduits à de petits ruisseaux formés sur les hauteurs et qui tombaient dans la rivière sans autre bruit qu’un doux grésillement. Nous comptâmes, chemin faisant, vingt-trois de ces jolies chutes. Dans les intervalles des cannelures inégalement espacées et reproduisant tantôt un groupe compacte de colonnettes, tantôt une colonne isolée ou un fût tronqué, dans ces intervalles, le suintement incessant des feuillages, les gouttes de la pluie et les larmes de la rosée, pendant une période incalculée de siècles, avaient creusé, fouillé, sculpté le basalte et produit les plus charmants hasards d’architecture, les plus fantasques arabesques, les plus délicieux motifs d’ornementation qu’il soit donné à l’imagination de concevoir et au ciseau d’exécuter. Tous ces caprices d’un art naturel, toutes ces fleurs, ces feuilles et ces rameaux de pierre façonnés par un artiste invisible, semblaient, au contact des feuillages réels qui les couvraient d’ombre, participer de la mobilité de ces derniers et se balancer avec eux.

Pendant le temps que nous mîmes à longer cette gorge dont les merveilles féeriques, indiquées plutôt qu’accusées, pour emprunter ses termes à la peinture, étaient de celles qu’on entrevoit dans la brume des rêves plutôt que dans le jour de la réalité, nous fûmes tenté, comme Abou-Hassan, le pseudo-calife, de nous faire mordre le petit doigt pour nous assurer que nous étions bien éveillé.

Le danger qui nous entourait, fut le lest de réalité qui nous ramena du ciel des sylphes et des péris, et nous retint sur la terre des hommes. La rivière, furieuse de sa captivité entre ces deux murs de basalte, mais concentrant sa fureur au plus profond de son lit, tremblait sourdement et faisait trembler sous nos pieds le fond des pirogues.

Dans la sensation que nous éprouvions, il y avait autant de peur que d’enthousiasme : c’était comme une de ces émotions nerveuses où le rire s’unit aux pleurs. Bientôt le courant déjà vite redoubla de vitesse ; les sculptures parallèles des deux murailles parurent se confondre. Le point brillant, qui nous servait de phare et vers lequel nos yeux étaient obstinément fixés, grandit de plus en plus et devint un porche ouvert sur le vide. Avec la rapidité de la flèche, nos pirogues s’élancèrent hors des ténèbres de la gorge, franchirent à dix toises de là le Puncu, ou porte de Tunkini, entaille pratiquée entre deux croupes, et débouchèrent brusquement sur un espace immense inondé d’air et de soleil. La Cordillère restait pour toujours en arrière. Nous entrions dans les parties planes de l’Amérique.

Ce passage subit des ténèbres à la lumière, cette brusque substitution d’un espace comparativement borné à une étendue sans limites, nous firent un effet singulier. Ce fut comme le miroitement au soleil d’une lame d’acier qui nous éblouit et nous fit baisser la paupière. À cette sensation succéda presque aussitôt un étonnement mêlé d’admiration auquel l’idée d’être à jamais débarrassés des cascades et des rapides, ajoutait je ne sais quelle douce quiétude et quelle satisfaction intime ; durant quelques minutes nos yeux errèrent avec ravissement des hauts talus du Quillabamba-Santa-Ana à la végétation qui profilait ses rives. Comme certains tableaux d’anciens maîtres, le paysage était peint avec une sobriété remarquable. Un bleu cru pour le ciel, un jaune d’ocre pour la rivière, de la sanguine pour les berges, un vert sombre pour les forêts, étaient les seules couleurs employées par le grand artiste. En toute autre circonstance nous eussions désapprouvé peut-être ce parcimonieux emploi des ressources de la palette, mais ici, il nous parut ajouter au caractère de l’ensemble ; le regard n’étant pas distrait par la diversité des tons et le chatoiement des nuances, appréciait mieux à leur juste valeur la fermeté des premiers plans, le développement harmonieux des lignes de la perspective et la splendeur des fonds éclatants de lumière.

Démesurément élargie depuis sa sortie de la gorge de Tunkini, la rivière à cette heure, roulait la masse de ses eaux avec la majesté d’un fleuve en état de porter des vaisseaux de guerre. Curieux de juger de sa profondeur, nous filâmes le plomb de sonde. Cette opération six fois répétée à dix minutes d’intervalle, nous donna pour résultat une moyenne de trois brasses. C’était plus d’eau qu’il n’en fallait pour faire flotter nos nacelles ; en outre, le calme de la vaste nappe, la tranquillité de son cours, presque insensible à l’œil, éloignaient si bien toute idée de danger, que l’espoir d’achever sans encombre un voyage commencé sous de fâcheux auspices, teignit subitement de rose l’humeur de nos compagnons. Les chefs des commissions-unies échangèrent une grimace souriante, comme si l’heureuse influence des lieux tempérait déjà leur haine mutuelle. Ce sourire équivoque que je surpris, me fit croire à la possibilité d’un raccommodement entre nos deux rivaux ; mais cette illusion fut de courte durée. Nous n’avions pas fait une lieue que la rivière se rétrécit considérablement. Des rochers émergèrent à sa surface et, opposant une digue au courant, déterminèrent une suite non interrompue de ces affreux rapides dont nous nous étions crus libérés pour toujours. Presque au même instant des bras détachés de la chaîne des Andes d’Avisca se dirigeant à l’est-sud-est, dessinèrent au-dessus des forêts leurs masses bleuâtres. Comme nous cheminions entre le nord-nord-est et le nord-nord-ouest, nous n’avions pas à craindre pour nos pirogues le voisinage de ces formations minérales, mais leur apparition, non moins que celle des rapides, avaient suffi pour jeter un crêpe sur notre gaieté et détruire avec l’idée que nous caressions d’une navigation désormais sans périls, la probabilité d’une réconciliation entre les deux chefs ennemis. Au demi sourire qui pendant un instant avait déridé leurs physionomies, venait de succéder cet air maussade et refrogné, que, depuis notre départ de Chahuaris, chacun d’eux gardait jusque dans son sommeil.

(La suite à la prochaine livraison.)

- ↑ Suite. — V. t. VI, p. 81, 97, 241, 257, 273 ; t. VII, p. 225, 241, 257, 273, 289 ; t. VIII, p. 97, 113, 129 ; t. IX, 129 et la note 2, 145 et 161.

- ↑ Ces averses continuelles qu’on pourrait prendre pour un artifice littéraire employé par nous pour donner à cette partie de notre voyage un air de souffrance et de langueur intéressantes, ces averses, qu’on va voir cesser du jour au lendemain et être remplacées par le ciel le plus pur et le plus beau soleil du monde, s’expliquent naturellement de la façon suivante. Nous étions partis de Chahuaris le 14 août, époque de la fin des pluies, et dans notre traversée des rapides du Quillabamba-Santa-Ana, nous avions longé constamment les chaînons de la Cordillère dont les sommets attirent les nuages. Une fois entrés dans les parties planes de l’Amérique, le mois de septembre venu et la Cordillère restée en arrière, la cause cessant, l’effet devait cesser aussi.