CHATEAU, chastel. Le château du moyen âge n’est pas le castellum romain ; ce serait plutôt la villa antique munie de défenses extérieures. Lorsque les barbares s’emparèrent du sol des Gaules, le territoire fut partagé entre les chefs conquérants ; mais ces nouveaux propriétaires apportaient avec eux leurs mœurs germaines et changèrent bientôt l’aspect du pays qu’ils avaient conquis ; le propriétaire romain ne songeait pas à fortifier sa demeure des champs, qui n’était qu’une maison de plaisance, entourée de toutes les dépendances nécessaires à l’exploitation des terres, à la nourriture et à l’entretien des bestiaux, au logement de clients et d’esclaves vivant sur le sol à peu près comme nos fermiers et nos paysans. Quels que soient les changements qui s’opèrent dans les mœurs d’un peuple, il conserve toujours quelque chose de son origine ; les citoyens romains, s’ils avaient cessé de se livrer aux occupations agricoles depuis longtemps lorsqu’ils s’établirent sur le sol des Gaules, conservaient encore, dans les siècles de la décadence, les mœurs de propriétaires fonciers ; leurs habitations des campagnes étaient établies au centre de riches vallées, le long des cours d’eau, et s’entouraient de tout ce qui est nécessaire à la vie des champs et à la grande culture. Possesseurs tranquilles de la plus grande partie du sol gaulois pendant trois siècles, n’ayant à lutter ni contre les populations soumises et devenues romaines, ni contre les invasions des barbares, ils n’avaient pas eu le soin de munir leurs villæ de défenses propres à résister à une attaque à main armée. Lorsque commencèrent les débordements de barbares venus de la Germanie, les derniers Possesseurs du sol gallo-romain abandonnèrent les villæ pour s’enfermer dans les villes fortifiées à la hâte ; le flot passé, ils réparaient leurs habitations rurales dévastées ; mais, soit mollesse, soit force d’habitude, ils ne songèrent que rarement à mettre leurs bâtiments d’exploitation agricole à l’abri d’un coup de main. Tout autre était l’esprit germain. « C’est l’honneur des tribus, dit César[1], de n’être environnées que de vastes déserts, d’avoir des frontières dévastées. Les Germains regardent comme une marque éclatante de valeur, de chasser au loin leurs voisins, de ne permettre à personne de s’établir près d’eux. Ils y trouvent, d’ailleurs, un moyen de se garantir contre les invasions subites… » « Les Germains, dit Tacite[2], n’habitent point dans des villes ; ils ne peuvent même souffrir que leurs habitations y touchent ; ils demeurent séparés et à distance, selon qu’une source, une plaine, un bois, les a attirés dans un certain lieu. Ils forment des villages, non pas comme nous, par des édifices liés ensemble et contigus ; chacun entoure sa maison d’un espace vide… » Des trois peuples germaniques qui envahirent les Gaules, Bourguignons, Visigoths et Francs, ces derniers, au milieu du VIe siècle, dominaient seuls toute la Gaule, sauf une partie du Languedoc et la Bretagne ; et de ces trois peuples, les Francs étaient ceux qui avaient le mieux conservé les mœurs des Germains[3]. Mais peu à peu ce peuple avait abandonné ses habitudes errantes ; il s’était établi sur le sol ; la vie agricole avait remplacé la vie des camps, et cependant il conservait son caractère primitif, son amour pour l’isolement et son aversion pour la vie civilisée des villes. Il ne faudrait pas se méprendre sur ce que nous entendons ici par isolement ; ce n’était pas la solitude, mais l’isolement de chaque bande de guerriers attachés à un chef. Cet isolement avait existé en Germanie, chez les peuples qui se précipitèrent en Occident, ainsi que le prouvent les textes que nous venons de citer. « Lorsque la tribu fut transplantée sur le sol gaulois, dit M. Guizot[4], les habitations se dispersèrent bien davantage ; les chefs de famille s’établirent à une bien plus grande distance les uns des autres : ils occupèrent de vastes domaines ; leurs maisons devinrent plus tard des châteaux : les villages qui se formèrent autour d’eux furent peuplés, non plus d’hommes libres, leurs égaux, mais de colons attachés à leurs terres. Ainsi, sous le rapport matériel, la tribu se trouva dissoute par le seul fait de son nouvel établissement… L’assemblée des hommes libres, où se traitaient toutes choses, devint beaucoup plus difficile à réunir… » L’égalité qui régnait dans les camps entre le chef et ses compagnons dut s’effacer et s’effaça bientôt en effet, du moment que la bande germaine fut établie sur le sol. « Le chef, devenu grand propriétaire, disposa de beaucoup de moyens de pouvoir ; les autres (ses compagnons) étaient toujours de simples guerriers ; et plus les idées de la propriété s’affermirent et s’étendirent dans les esprits, plus l’inégalité se développa avec tous ses effets… Le roi, ou les chefs considérables qui avaient occupé un vaste territoire, distribuaient des bénéfices à leurs hommes, pour les attacher à leur service ou les récompenser de services rendus… Le guerrier à qui son chef donnait un bénéfice allait l’habiter ; nouveau principe d’isolement et d’individualité… Ce guerrier avait d’ordinaire quelques hommes à lui ; il en cherchait, il en trouvait qui venaient vivre avec lui dans son domaine ; nouvelle source d’inégalité. »

Cette société, qui se décomposait ainsi au moment où elle s’établissait sur le sol conquis après avoir dissous la vieille société romaine, ne devait se constituer que par le régime féodal ; elle en avait d’ailleurs apporté les germes. Mais il fallut quatre siècles d’anarchie, de tâtonnements, de tentatives de retour vers l’administration impériale, de luttes, pour faire sortir une organisation de ce désordre.

Quelles étaient les habitations rurales de ces nouveaux possesseurs des Gaules, pendant ce long espace de temps ? On ne peut, à cet égard, que se livrer à des conjectures, car les renseignements nous manquent ou sont très-vagues. Tout porte à supposer que la villa romaine servait encore de type aux constructions des champs élevées par les conquérants. Grégoire de Tours parle de plusieurs de ces habitations, et ce qu’il en dit se rapporte assez aux dispositions des villæ. C’étaient des bâtiments isolés destinés à l’exploitation, à l’emmagasinage des récoltes, au logement des familiers et des colons, au milieu desquels s’élevait la salle du maître ou même une enceinte en plein air, aula, dans laquelle se réunissait le chef franc et ses leudes ; cette enceinte, à ciel ouvert ou couverte, servait de salle de festin, de salle de conseil ; elle était accompagnée de portiques, de vastes écuries, de cuisines, de bains. Le groupe formé par tous ces bâtiments était entouré d’un mur de clôture, d’un fossé ou d’une simple palissade. Le long des frontières, ou sur quelques points élevés, les rois mérovingiens avaient bâti des forteresses ; mais ces résidences paraissent avoir eu un caractère purement militaire, comme le castrum romain ; c’étaient plutôt des camps retranchés destinés à abriter un corps d’armée que des châteaux propres à l’habitation permanente et réunissant dans leur enceinte tout ce qui est nécessaire à la vie d’un chef et de ses hommes[5]. Nous ne pouvons donner le nom de château qu’aux demeures fortifiées bâties pendant la période féodale, c’est-à-dire du Xe au XVIe siècle. Ces demeures sont d’autant plus formidables qu’elles s’élevaient dans des contrées où la domination franque conservait avec plus de pureté les traditions de son origine germanique, sur les bords du Rhin, de la Meuse, dans le Soissonnais et l’Île de France, sur une partie du cours de la Loire et de la Saône.

Pendant la période carlovingienne, les princes successeurs de Charlemagne avaient fait quelques efforts pour s’opposer aux invasions des Normands ; ils avaient tenté à plusieurs reprises de défendre le cours des fleuves, mais ces ouvrages, ordonnés dans des moments de détresse, construits à la hâte, devaient être plutôt des postes en terre et en bois que des châteaux proprement dits. Les nouveaux barbares venus de Norvége ne songeaient guère non plus à fonder des établissements fixes au milieu des contrées qu’ils dévastaient ; attirés seulement par l’amour du butin, ils s’empressaient de remonter dans leurs bateaux dès qu’ils avaient pillé une riche province. Cependant ils s’arrêtèrent parfois sur quelque promontoire, dans quelques îles au milieu des fleuves, pour mettre à l’abri le produit des pillages, sous la garde d’une partie des hommes composant l’expédition ; ils fortifiaient ces points déjà défendus par la nature, mais ce n’était encore là que des camps retranchés plutôt que des châteaux. On retrouve un établissement de ce genre sur les côtes de la Normandie, de la Bretagne ou de l’Ouest, si longtemps ravagées par les pirates normands ; c’est le Haguedike situé à l’extrémité nord-ouest de la presqu’île de Cotentin, auprès de l’île d’Aurigny. « Un retranchement ou fossé d’une lieue et demie de long sépare ce promontoire du continent ; c’est là le Haguedike[6]… Il se peut que le Haguedike, ou fossé de la Hague, soit antérieur à l’époque normande ; mais les pirates ont pu se servir des anciens retranchements du promontoire, et en faire une place de retraite. »

Lorsqu’au Xe siècle les Normands furent définitivement établis sur une partie du territoire de la France, ils construisirent des demeures fortifiées, et ces résidences conservèrent un caractère particulier, à la fois politique et féodal. Le château normand, au commencement de la période féodale, se distingue du château français ou franc ; il se relie toujours à un système de défense territorial, tandis que le château français conserve longtemps son origine germanique ; c’est la demeure du chef de bande, isolée, défendant son propre domaine contre tous et ne tenant nul compte de la défense générale du territoire. Pour nous faire comprendre en peu de mots, le seigneur franc n’a pas de patrie, il n’a qu’un domaine ; tandis que le seigneur normand cherche, à la fois, à défendre son domaine et le territoire conquis par sa nation. Cette distinction doit être faite tout d’abord, car elle a une influence, non-seulement sur la position des demeures féodales, mais sur le système de défense adopté dans chacune d’elles. Il y a, dans la construction des châteaux normands, une certaine parité que l’on ne rencontre pas dans les châteaux français ; ceux-ci présentent une extrême variété ; on voit que le caprice du seigneur, ses idées particulières ont influé sur leur construction, tandis que les châteaux normands paraissent soumis à un principe de défense reconnu bon et adopté par tous les possesseurs de domaine, suivant une idée nationale. Lorsque l’on tient compte des circonstances qui accompagnèrent l’établissement définitif des Normands au nord-ouest de Paris, de l’intérêt immense que ces pirates tolérés sur le sol de la Normandie avaient à maintenir le cours des fleuves et rivières ouvert pour eux et les renforts qui leur arrivaient du Nord, fermé pour le peuple franc, possesseur de la haute Seine et de la plupart de ses affluents, on conçoit comment les Normands furent entraînés à adopter un système de défense soumis à une idée politique. D’ailleurs les Normands, lorsqu’ils se présentaient sur un point du territoire français, procédaient forcément partout de la même manière ; c’était en occupant le littoral, en remontant les fleuves et rivières sur leurs longs bateaux, qu’ils pénétraient jusqu’au cœur du pays. Les fleuves étaient le chemin naturel de toute invasion normande ; c’était sur leurs rives qu’ils devaient chercher à se maintenir et à se fortifier. Les îles, les presqu’îles, les escarpements commandant au loin le cours des rivières, devaient être choisis tout d’abord comme points militaires : la similitude des lieux devait amener l’uniformité des moyens de défense.

Les Francs, en s’emparant de la Gaule, s’étendirent sur un territoire très-vaste et très-varié sous le rapport géographique ; les uns restèrent dans les plaines, les autres sur les montagnes, ceux-ci au milieu de contrées coupées de ruisseaux, ceux-là près des grandes rivières ; chacun dut se fortifier en raison des lieux et de son intelligence personnelle ; ils cessèrent (hormis ceux voisins du Rhin) toute communication avec la mère patrie, et, comme nous l’avons dit ci-dessus, se trouvèrent bientôt isolés, étrangers les uns aux autres ; les liens politiques qui pouvaient encore les réunir se relâchaient chaque jour, et les idées de nationalité de lien entre les grands propriétaires d’un État ne devaient avoir aucune influence sur les successeurs de ces chefs de bande dispersés sur le sol. Les Normands, au contraire, étaient forcément dirigés par d’autres mobiles; tous pirates, tous solidaires, conservant longtemps des relations avec la mère patrie qui leur envoyait sans cesse de nouveaux contingents, arrivant en conquérants dans des contrées déjà occupées par des races guerrières, ils étaient liés par la communauté des intérêts, par le besoin de se maintenir serrés, unis, dans ces pays au milieu desquels ils pénétraient sans trop oser s’étendre loin des fleuves, leur seule voie de communication ou de salut en cas de désastre.

Si les traditions romaines avaient exercé une influence sur la disposition des demeures des propriétaires francs, elles devaient être très-affaiblies pour les pirates scandinaves qui ne commencèrent à fonder des établissements permanents sur le continent qu’au Xe siècle. Ces derniers, plus habitués à charpenter des bateaux qu’à élever des constructions sur la terre ferme, durent nécessairement profiter des dispositions du terrain pour établir leurs premiers châteaux forts, qui n’étaient que des campements protégés par des fossés, des palissades et quelques ouvrages de bois propres à garantir des intempéries les hommes et leur butin. Ils purent souvent aussi profiter des nombreux camps gallo-romains que l’on rencontre même encore aujourd’hui sur les côtes de la Manche et les bords de la Seine, les augmenter de nouveaux fossés, d’ouvrages intérieurs, et prendre ainsi les premiers éléments de la fortification de campagne. Cependant les Normands, actifs, entreprenants et prudents à la fois, tenaces, doués d’un esprit de suite qui se manifeste dans tous leurs actes, comprirent, très-promptement l’importance des châteaux pour garder les territoires sur lesquels les successeurs de Charlemagne avaient été forcés de les laisser s’établir; et, dès le milieu du Xe siècle, ils ne se contentèrent plus de ces défenses de campagne en terre et en bois, mais élevèrent déjà, sur le cours de la basse Seine, de l’Orne et des petites rivières qui se jettent dans la Manche, des demeures de pierre, construites avec soin, formidables pour l’époque, dont il nous reste des fragments considérables et remarquables surtout par le choix intelligent de leur assiette. Autres étaient alors les châteaux de France ; ils tenaient, comme nous l’avons dit, et du camp romain et de la villa romaine. Ils étaient établis soit en plaine, soit sur des montagnes, suivant que le propriétaire franc possédait un territoire plane ou montagneux. Dans le premier cas, le château consistait en une enceinte de palissade entourée de fossés, quelquefois d’une escarpe en terre, d’une forme ovale ou rectangulaire. Au milieu de l’enceinte, le chef franc faisait amasser des terres prises aux dépens d’un large fossé, et sur ce tertre factice ou motte se dressait la défense principale qui plus tard devint le donjon. On retrouve encore, dans le centre de la France, et surtout dans l’ouest, les traces de ces châteaux primitifs.

Un établissement de ce genre, la Tusque à Sainte-Eulalie d’Ambarès ( Gironde)[7], nous donne un ensemble assez complet des dispositions générales de ces sortes de châteaux défendus surtout par des ouvrages en terre.

Cet établissement est borné de trois côtés (1) par deux ruisseaux A, B ; un fossé C ferme le quatrième côté du parallélogramme, qui a 150 mètres de long sur 90 mètres à 110 mètres environ. Au milieu de ce parallélogramme s’élève une motte D de 27 mètres de diamètre dont le fossé varie en largeur de 10 à 15 mètres. Sur un des grands côtés en E s’élève un vallum haut de deux mètres environ et large de 10 mètres. Il n’est pas besoin de dire que toutes les constructions de bois que nous avons rétablies dans cette figure n’existent plus depuis longtemps. C’était, comme nous l’avons indiqué, au sommet de la motte que s’élevait le donjon, la demeure du seigneur, à laquelle on ne pouvait arriver que par un pont de bois facile à couper. L’enceinte renfermait les bâtiments nécessaires au logement des compagnons du seigneur, des écuries, hangars, magasins de provisions, etc. Probablement plusieurs portes s’ouvraient dans les palissades, au milieu de trois des faces, peut-être sur chacune d’elles. Ces portes étaient, suivant l’usage, garnies de défenses extérieures, comme le camp romain, avec lequel cette enceinte a plus d’un rapport. Ordinairement un espace, tracé au moyen de pierres brutes rangées circulairement sur le sol de la cour, indiquait la place des assemblées. Souvent, à l’entour de ces demeures, on rencontre des tumuli qui ne sont que des amas de terre recouvrant les ossements de guerriers remarquables par leur courage. Ces tertres pouvaient d’ailleurs servir, au besoin, de défenses avancées. Une guette, placée au sommet du donjon, permettait d’observer ce qui se passait dans les environs.

Si le château franc était posté sur une colline, sur un escarpement, on profitait alors des dispositions du terrain, et c’était l’assiette supérieure du plateau qui donnait la configuration de l’enceinte. Le donjon s’élevait soit sur le point le plus élevé pour dominer les environs, soit près de l’endroit le plus faible pour le renforcer. C’est dans ces établissements que l’on voit souvent, dès une époque reculée, le moellon remplacer le bois, à cause de la facilité qu’on trouvait à se le procurer dans des pays montagneux. Mais il arrivait fréquemment alors que l’assiette du château n’était pas assez vaste pour contenir toutes ses nombreuses dépendances ; le long des rampants de la colline ou au bas de l’escarpement on élevait alors une première enceinte en palissades ou en pierres sèches protégées par des fossés, au milieu de laquelle on construisait les logements propres à renfermer la garnison, les magasins, écuries, etc. Cette première enceinte, que nous retrouvons dans presque tous les châteaux du moyen âge, était désignée sous le nom de basse-cour. En général, cette enceinte inférieure était protégée par le donjon. On ne fut pas d’ailleurs sans reconnaître que le donjon posé au centre des enceintes, à l’instar du prætorium du camp romain, était, appliqué aux châteaux, une disposition vicieuse, en ce qu’elle ne pouvait permettre à la garnison de faire des sorties, de se jeter sur les derrières des assiégeants après que l’enceinte extérieure avait été forcée. Nous voyons le donjon des châteaux, dès le XIe siècle, posté généralement près de la paroi de l’enceinte, ayant ses poternes particulières, ses sorties dans les fossés, et commandant le côté de la place dont l’accès était le plus facile. Toutefois, nous penchons à croire que le château féodal n’est arrivé à ses perfectionnements de défense qu’après l’invasion normande, et que ces peuples du Nord ont été les premiers qui aient appliqué un système défensif soumis à certaines lois, suivi bientôt par les seigneurs du continent après qu’ils en eurent à leurs dépens reconnu la supériorité. Le système défensif normand est né d’un profond sentiment de défiance, de ruse, étranger au caractère franc. Pour appuyer notre opinion sur des preuves matérielles, nous devons faire observer que les châteaux dont il nous reste des constructions comprises entre les Xe et XIIe siècles, élevés sur côtes de l’ouest, le long de la Loire et de ses affluents, de la Gironde, de la Seine, c’est-à-dire sur le cours des irruptions normandes ou dans le voisinage de leurs possessions, ont un caractère particulier, uniforme, que l’on ne retrouve pas, à la même époque, dans les provinces du centre de la France, dans le midi et en Bourgogne.

Il n’est pas besoin, nous le pensons, de faire ressortir la supériorité de l’esprit guerrier des Normands, pendant les derniers temps de la période carlovingienne, sur l’esprit des descendants des chefs francs établis sur le sol gallo-romain. Ces derniers, comme nous l’avons dit plus haut, étaient d’ailleurs dispersés, isolés, et n’avaient aucun de ces sentiments de nationalité que les Normands possédaient à un haut degré. La féodalité prit des caractères différents sur le sol français, suivant qu’elle fut plus ou moins mélangée de l’esprit normand, et cette observation, si elle était développée par un historien, projetterait la lumière sur certaines parties de l’histoire politique du moyen âge qui paraissent obscures et inexplicables. Ainsi, c’est peut-être à cet esprit anti-national d’une partie de la féodalité française, qui avait pu résister à l’influence normande, que nous devons de n’être pas devenus Anglais au XVe siècle. Ce n’est point là un paradoxe, comme on pourrait le croire au premier abord. Si tout le sol français avait été imprégné de l’esprit national normand, comme la Normandie, le Maine, l’Anjou, le Poitou, la Saintonge et la Guienne, au XVe siècle, la conquête anglaise était assurée à tout jamais. C’est à l’esprit individuel et nullement national des seigneurs féodaux de la Bretagne, qui était toujours restée opposée à l’influence normande[8], et du centre de la France, secondé par le vieil esprit national du peuple gallo-romain, que nous devons d’être restés Français ; car, à cette époque encore, l’invasion anglaise n’était pas considérée, sur une bonne partie du territoire de la France, comme une invasion étrangère.

Si nous nous sommes permis cette digression, ce n’est pas que nous ayons la prétention d’entrer dans le domaine de l’historien, mais c’est que nous avons besoin d’établir certaines classifications, une méthode, pour faire comprendre à nos lecteurs ce qu’est le château féodal pendant le moyen âge, pour faire ressortir son importance, ses transformations et ses variétés, les causes de sa grandeur et de sa décadence. Voilà pour les caractères généraux politiques, dirons-nous, de la demeure féodale primitive. Ses caractères particuliers tiennent aux mœurs et à la vie privée de ses habitants. Or, qu’on se figure ce que devait être la vie du seigneur féodal pendant les XIe et XIIe siècles en France ! c’est-à-dire pendant la période de développement de la féodalité. Le seigneur normand est sans cesse occupé des affaires de sa nation ; la conquête de l’Angleterre, les luttes nationales sur le continent où il n’était admis qu’à regret, lui conservent un rôle politique qui l’occupe, lui fait entrevoir un but qui n’est pas seulement personnel. Si remuant, insoumis, ambitieux que soit le baron normand, il est forcé d’entrer dans une lice commune, de se coaliser, de faire la grande guerre, de conserver l’habitude de vivre dans les armées et les camps. Son château a quelque chose de la forteresse territoriale ; il n’a pas le loisir de s’y enfermer longtemps ; il sait enfin que pour garder son domaine il faut défendre le territoire, car, en Angleterre comme en France, il est à l’état de conquérant. La vie du seigneur féodal français est autre ; il est possesseur ; le souvenir de la conquête est effacé depuis longtemps chez lui ; il se considère comme indépendant ; il ne comprend ses devoirs de vassal que parce qu’il profite du système hiérarchique de la féodalité, et que, s’il refuse de reconnaître son suzerain, il sait que le lendemain ses propres vassaux lui dénieront son pouvoir ; étranger aux intérêts généraux du pays (intérêts qu’il ne peut comprendre puisque à peine ils se manifestent au XIIe siècle), il vit seul ; ceux qui l’entourent ne sont ni ses soldats, ni ses domestiques, ni ses égaux ; ils dépendent de lui dans une certaine limite, qui, dans la plupart des cas, n’est pas nettement définie. Il ne paye pas les hommes qui lui doivent le service de guerre, mais la durée de ce service est limitée. Le seigneur ayant un fief, compte plusieurs classes de vassaux : les uns, comme les chevaliers, ne lui doivent que l’hommage et l’aide de leurs bras en cas d’appel aux armes, ou une somme destinée à racheter ce service, encore faut-il que ce ne soit pas pour l’aider dans une entreprise contre le suzerain. D’autres tenanciers roturiers, tenant terres libres, devaient payer des rentes au seigneur, avec la faculté de partager leur tenure en parcelles, mais restant responsables du payement de la rente, comme le sont de principaux locataires. D’autres tenanciers, les vilains, d’une classe inférieure, les paysans, les bordiers[9], les derniers sur l’échelle féodale, devaient des corvées de toutes natures. Cette diversité dans l’état des personnes, dans le partage du sol et le produit que le seigneur en retirait amenait des complications infinies ; de là des difficultés perpétuelles, des abus, une surveillance impossible, et par suite des actes arbitraires, car cet état de choses, à une époque où l’administration était une science à peine connue, était souvent préjudiciable au seigneur. Ajoutons à cela que les terres nobles, celle qui étaient entre les mains des chevaliers, se trouvaient soumises à la garde pendant la minorité du seigneur, c’est-à-dire que le suzerain jouissait pendant ce temps du revenu de ces terres. Si aujourd’hui, avec l’uniformité des impôts, il faut une armée d’administrateurs pour assurer la régularité du revenu de l’État, et une longue habitude de l’unité gouvernementale, on comprendra ce que devait être pendant les XIe et XIIe siècles l’administration d’un domaine fieffé. Si le seigneur était débonnaire, il voyait la source de ses revenus diminuer chaque jour ; si au contraire il était âpre au gain, ce qui arrivait souvent, il tranchait les difficultés par la violence, ce qui lui était facile, puisqu’il réunissait sous la main le droit fiscal et les droits de justicier. Pour vivre et se maintenir dans une pareille situation sociale, le seigneur était amené à se défier de tout et de tous ; à peine s’il pouvait compter sur le dévouement de ceux qui lui devaient le service militaire. Pour acquérir ce dévouement il lui fallait tolérer des abus sans nombre de ses vassaux nobles, qui lui prêtaient le secours de leurs armes, les attirer et les entretenir près de lui par l’appât d’un accroissement de biens, par l’espoir d’un empiètement sur les terres de ses voisins. Il n’avait même pas de valets à ses gages, car, de même que ses revenus lui étaient payés en grande partie en nature, le service journalier de son château était fait par des hommes de sa terre qui lui devaient, l’un le balayage, l’autre le curage des égouts, ceux-ci l’entretien de ses écuries, ceux-là l’apport de son bois de chauffage, la cuisson de son pain, la coupe de son foin, l’élagage de ses haies, etc. Retiré dans son donjon avec sa famille et quelques compagnons, la plupart ses parents moins riches que lui, il ne pouvait être assuré que ses hommes d’armes, dont le service était temporaire, séduits par les promesses de quelque voisin, n’ouvriraient pas les portes de son château à une troupe ennemie. Cette étrange existence de la noblesse féodale justifie ce système de défiance dont ses habitations ont conservé l’empreinte ; et si aujourd’hui cette organisation sociale nous semble absurde et odieuse, il faut convenir cependant qu’elle était faite pour développer la force morale des individus, aguerrir les populations, qu’elle était peut-être la seule voie qui ne conduisît pas de la barbarie à la corruption la plus honteuse. Soyons donc justes, ne jetons pas la pierre à ces demeures renversées par la haine populaire aussi bien que par la puissance monarchique ; voyons-y au contraire le berceau de notre énergie nationale, de ces instincts guerriers, de ce mépris du danger qui ont assuré l’indépendance et la grandeur de notre pays.

On conçoit que cet état social dut être accepté par les Normands lorsqu’ils se fixèrent sur le sol français. Et en effet, depuis Rollon, chaque seigneur normand s’était prêté aux coutumes des populations au milieu desquelles il s’était établi ; car, pour y vivre, il n’était pas de son intérêt de dépeupler son domaine. Il est à croire qu’il ne changea rien aux tenures des fiefs dont il jouit par droit de conquête, car dès le commencement du XIIe siècle nous voyons le seigneur normand, en temps de paix, entouré d’un petit nombre de familiers, habitant la salle, le donjon fortifié ; en temps de guerre, lorsqu’il craint une agression, appeler autour de lui les tenanciers nobles et même les vavasseurs, hôtes[10] et paysans. Alors la vaste enceinte fortifiée qui entourait le donjon se garnissait de cabanes élevées à la hâte, et devenait un camp fortifié dans lequel chacun apportait ce qu’il avait de plus précieux, des vivres et tout ce qui était nécessaire pour soutenir un siège ou un blocus. Cela explique ces défenses étendues qui semblent faites pour contenir une armée, bien qu’on y trouve à peine des traces d’habitation. Cependant les Normands conçoivent la forteresse dans des vues politiques autant que personnelles ; les seigneurs français profitent de la sagacité déployée par les barons normands dans leurs ouvrages militaires, mais seulement avec l’idée de défendre le domaine, de trouver un asile sûr pour eux, leur famille et leurs hommes. Le château normand conserve longtemps les qualités d’une forteresse combinée de façon à se défendre contre l’assaillant étranger ; son assiette est choisie pour commander des passages, intercepter des communications, diviser des corps d’armée, protéger un territoire ; ses dispositions intérieures sont comparativement larges, destinées à contenir des compagnies nombreuses. Le château français ne s’élève qu’en vue de la garde du domaine féodal ; son assiette est choisie de façon à le protéger seul ; ses dispositions intérieures sont compliquées, étroites, accusant l’habitation autant que la défense ; elles indiquent la recherche d’hommes réunis en petit nombre, dont toutes les facultés intellectuelles sont préoccupées d’une seule pensée, celle de la défense personnelle. Le château français est comme un groupe de châteaux qui, au besoin, peuvent se défendre les uns contre les autres. Le seigneur français s’empare, au XIIe siècle, de l’esprit de ruse normand, et il l’applique aux moindres détails de sa résidence, en le rapetissant, pour ainsi dire.

Cet aperçu général tracé, nous passerons à l’examen des monuments. Nous nous occuperons d’abord du château normand ; le plus avancé au point de vue militaire pendant le cours du XIe siècle. Le château d’Arques, près de Dieppe, nous servira de point de départ, car nous retrouvons encore dans son assiette et ses combinaisons de détail les principes de la défense normande primitive. Sur le versant sud-ouest de la vallée d’Arques, à quelques kilomètres de la mer, se détache une langue de terre crayeuse qui forme comme une sorte de promontoire défendu par la nature de trois côtés. C’est à l’extrémité du promontoire que Guillaume[11], oncle de Guillaume le Bâtard, par suite de la donation que son neveu lui avait faite du comté d’Arques vers 1040, éleva la forteresse dont nous allons essayer de faire comprendre l’importance. Peut-être existait-il déjà sur ce point un château ; des constructions antérieures à cette époque, il ne reste pas trace. Guillaume d’Arques, plein d’ambition, reconnut le don de son neveu en cherchant à lui enlever le duché de Normandie ; en cela il suivait l’exemple de la plupart des seigneurs normands, qui, voyant à la tête du duché un jeune homme à peine sorti de l’adolescence, se préparaient à lui ravir un héritage qui ne paraissait pas dû à sa naissance illégitime. En effet, « dans les premiers temps de la vie de Guillaume le Bâtard, dit Guillaume de Jumiéges[12], un grand nombre de Normands égarés et infidèles élevèrent dans beaucoup de lieux des retranchements et se construisirent de solides forteresses. » Sans perdre de temps, et avant de dévoiler ses projets de révolte, Guillaume d’Arques se mit à l’œuvre, et, peu d’années après l’investiture de son comté, le village d’Arques voyait s’élever, à l’extrémité de la langue de terre qui le domine, une vaste enceinte fortifiée, protégée par des fossés profonds et un donjon formidable. Mais c’est ici qu’apparaît tout d’abord le génie normand.

Au lieu de profiter de tout l’espace donné par l’extrémité du promontoire crayeux, et de considérer les escarpements et les vallées environnantes comme un fossé naturel, ainsi que l’eût fait un seigneur français, Guillaume d’Arques fit creuser au sommet de la colline un large fossé, et c’est sur l’escarpe de ce fossé qu’il éleva l’enceinte de son château, laissant, ainsi que l’indique la fig. 2, entre les vallées et ses défenses une crête A, sorte de chemin couvert de deux mètres de largeur, derrière lequel l’assaillant trouvait, après avoir gravi les escarpements naturels B, un obstacle infranchissable entre lui et les murs du château. Les crêtes A étaient d’ailleurs munies de palissades, hériçuns, qui protégeaient le chemin couvert et permettaient de le garnir de défenseurs, ainsi qu’on le voit en C. Un peu au-dessus du niveau du fond du fossé, les Normands avaient le soin de percer des galeries longitudinales S qui permettaient de reconnaître et d’arrêter le travail du mineur qui se serait attaché à la base de l’escarpe. À Arques, ces galeries souterraines prennent entrée sur certains points de la défense intérieure, après de nombreux détours qu’il était facile de combler en un instant, dans le cas où l’assaillant aurait pu parvenir à s’emparer d’un de ces couloirs.

Cette disposition importante est une de celles qui caractérisent l’assiette des châteaux normands pendant les XIe et XIIe siècles. Ce fossé, fait à main d’homme et creusé dans la craie, n’a pas moins de 25m à 30m de largeur de la crête de la contrescarpe à la base des murailles.

La place d’Arques était à peine construite que le duc Guillaume dut l’assiéger, son oncle s’étant déclaré ouvertement contre lui. Ne pouvant tenter de prendre le château de vive force, le Bâtard de Normandie prit le parti de le bloquer. À cet effet, il fit creuser un fossé de contrevallation qui, partant du ravin au nord-ouest, passait devant la porte nord du château, descendait jusqu’à la rivière de la Varenne et remontait dans la direction du sud-est vers le ravin. Il munit ce fossé de bastilles pour loger et protéger son monde contre les attaques du dedans ou du dehors :

« De fossez è de hériçun

Et de pel fist un chasteillon

El pié del teltre en la vallée,

Ki garda tute la cuntrée :

Ne pristrent puiz cels del chastel

Ne bués ne vache ne véel.

Li Dus tel chastelet i fist

Tant chevaliers è tel i mist

Ki bien le porreient desfendre

Ke Reis ne Quens ne porreit prendre[15]. »

Après une tentative infructueuse du roi de France pour faire lever le blocus, le comte Guillaume fut obligé de capituler faute de vivres :

« Willame d’Arches lungement

Garda la terre è tint forment,

E plus lungement la tenist,

Se viande ne li fausist :

Maiz pur viande ki failli,

Terre è chastel è tur guerpi ;

Al Duc Willame tut rendi,

Et al Rei de France s’enfui. »

Il n’était guère possible, en effet, avec les moyens d’attaque dont on disposait alors, de prendre un château aussi bien défendu par la nature et par des travaux d’art formidables.

On comprendra ainsi plus facilement les dispositions intérieures de cette place forte.

Déjà, du temps de Guillaume le Bâtard, les barons normands construisaient donc de vastes châteaux de maçonnerie possédant tout ce qui constitue les places de ce genre au moyen âge : fossés profonds et habilement creusés, enceintes inférieures et supérieures, donjon, etc. Le duc de Normandie, pendant les longues luttes du commencement de son règne, éleva des châteaux, ou tout au moins des donjons, pour tenir en bride les villes qui avaient pris parti contre lui :

« E il fist cax è pierre atraire ;

Iloec (au Mans) fist une tur faire[16] »

Après la descente en Angleterre, l’établissement des châteaux fut un des moyens que Guillaume le Conquérant employa pour assurer sa nouvelle royauté, et ce fut, en grande partie, à ces forteresses élevées sur des points stratégiques ou dans les villes mêmes qu’il dut de pouvoir se maintenir au milieu d’un pays qui tentait chaque jour des soulèvements pour chasser l’étranger et reconquérir son indépendance. Mais beaucoup de seigneurs, du moment que la guerre générale était terminée, tenant ces châteaux en fief, se prenaient de querelle avec leurs voisins, faisaient des excursions sur les terres les uns des autres, et en venaient à s’attaquer dans leurs places fortes. Ou bien, mécontents de voir la faveur du suzerain tomber sur d’autres que sur eux, cherchaient à rendre leurs châteaux plus formidables afin de vendre leurs services plus cher aux rivaux de leur seigneur et de faire cause commune avec eux :

« Li Reis se fia as deniers[17],

K’il ont à mines, à sestiers[18]

En Normandie trespassa (passa),

Mult out od li grant gent e a

Od granz tonels, od grant charrei,

Fet li denier porter od sei.

As chastelains et as Barons

Ki orent turz (donjons) è forz maisons,

As boens guerriers et as marchis[19]

A tant doné è tant promis,

Ke li Dus Robert unt lessié,

Et por li Reis l’unt guerréié. »

C’est ainsi que, par suite de l’organisation féodale, même en Normandie où l’esprit national s’était maintenu beaucoup mieux qu’en France, les seigneurs étaient chaque jour portés à rendre leurs châteaux de plus en plus forts, afin de s’affranchir de toute dépendance et de pouvoir dicter des conditions à leur suzerain. Le château normand du XIe siècle ne consistait qu’en un donjon carré ou rectangulaire, autour duquel on élevait quelques ouvrages de peu d’importance, protégés surtout par ce fossé profond pratiqué au sommet d’un escarpement ; c’était là le véritable poste normand de cette époque, destiné à dominer un territoire, à fermer un passage ou contenir la population des villes. Des châteaux munis de défenses aussi étendues que celles d’Arques étaient rares ; mais les barons normands devenant seigneurs féodaux, en Angleterre ou sur le continent, se virent bientôt assez riches et puissants pour augmenter singulièrement les dépendances du donjon qui dans l’origine était le seul point sérieusement fortifié. Les enceintes primitives, faites souvent en palissades, furent remplacées par des murs flanqués de tours. Les plus anciens documents écrits touchant les manoirs et même les châteaux (documents qui en Angleterre remontent au XIIe siècle) désignent souvent la demeure fortifiée du seigneur par le mot aula, hall ; c’est qu’en effet ces sortes d’établissements militaires ne consistaient qu’en une salle défendue par d’épaisses murailles, des créneaux et des contreforts munis d’échauguettes ou de bretèches flanquantes. Les dépendances de la demeure seigneuriale n’avaient relativement qu’une importance minime ; en cas d’attaque sérieuse, la garnison abandonnait bientôt les ouvrages extérieurs et se renfermait dans le donjon, dont les moyens défensifs étaient formidables pour l’époque. Pendant le cours du XIIe siècle, cette tradition se conserve dans les contrées où l’influence normande prédomine ; le donjon, la salle fortifiée prend une valeur relative que nous ne lui trouvons pas au même degré sur le territoire français ; le donjon est mieux isolé des défenses secondaires dans le château normand des XIe et XIIe siècles que dans le château d’origine française ; il est plus élevé, présente une masse plus imposante ; c’est un poste autour duquel est tracé un camp fortifié plutôt qu’un château. Cette disposition est apparente non-seulement en Normandie et en Angleterre, comme au Pin (Calvados), à Saint-Laurent-sur-Mer, à Nogent-le-Rotrou, à Domfront, à Falaise, à Chamboy (Orne), à Newcastle, à Rochester et à Douvres (Angleterre), mais sur les côtes de l’Ouest, dans l’Anjou, le Poitou et le Maine, c’est-à-dire dans toutes les contrées où pénètre l’influence normande ; nous la retrouvons, accompagnée du fossé normand dont le caractère est si nettement tranché, à Pouzanges (Vendée), à Blanzac, à Broue, à Pons (Charente-Inférieure), à Chauvigny près Poitiers, et jusqu’à Montrichard, à Beaugency-sur-Loire et à Loches (voy. Donjon). Les défenses extérieures qui accompagnent ces gros donjons rectangulaires, ou ne présentent que des terrassements sans traces de constructions importantes, ou si elles sont élevées en maçonnerie, sont toutes postérieures d’un siècle au moins à l’établissement de ces donjons, ce qui indique assez clairement que les enceintes primitives des XIe et XIIe siècles avaient peu d’importance et qu’elles durent être remplacées lorsqu’au XIIIe siècle ce système défensif des châteaux fut modifié, et qu’on eut reconnu la nécessité d’élargir et de renforcer les ouvrages extérieurs.

Les châteaux que Guillaume le Conquérant fit élever dans les villes d’Angleterre pour tenir les populations urbaines en respect n’étaient que, des donjons rectangulaires, bien munis et entourés de quelques ouvrages en terre, de palissades, ou d’enceintes extérieures qui n’étaient pas d’une grande force. Cela explique la rapidité avec laquelle se construisaient ces postes militaires et leur nombre prodigieux ; mais cela explique aussi comment, dans les soulèvements nationaux dirigés avec énergie, les garnisons normandes qui tenaient ces places, obligées de se réfugier dans le donjon après l’enlèvement des défenses extérieures, qui ne présentaient qu’un obstacle assez faible contre une troupe nombreuse et déterminée, étaient bientôt réduites par famine, se défendaient mal dans un espace aussi étroit, et étaient forcées de se rendre à discrétion. Guillaume, pendant son règne, malgré son activité prodigieuse, ne pouvait faire plus sur l’étendue d’un vaste pays toujours prêt à se soulever ; ses successeurs eurent plus de loisirs pour étudier l’assiette et la défense de leurs châteaux ; ils en profitèrent, et bientôt le château normand augmenta et perfectionna ses défenses extérieures. Le donjon prit une moins grande importance relative ; il se relia mieux aux ouvrages secondaires, les protégea d’une manière plus efficace ; mieux encore, le château tout entier ne fut qu’un vaste donjon dont toutes les parties furent combinées avec art et devinrent indépendantes les unes des autres, quoique protégées par une construction plus forte. On commença dès lors à appliquer cette loi « que tout ce qui se défend doit être défendu. »

Il nous faut donc atteindre la fin du XIIe siècle pour rencontrer le véritable château féodal, c’est-à-dire un groupe de bâtiments élevés avec ensemble, se défendant isolément, quoique réunis par une pensée de défense commune, disposés dans un certain ordre, de manière à ce qu’une partie étant enlevée, les autres possèdent encore leurs moyens complets de résistance, leurs ressources en magasins de munitions et de vivres, leurs issues libres soit pour faire des sorties et prendre l’offensive, soit pour faire échapper la garnison si elle ne peut plus tenir. Nous verrons tout à l’heure comment ce programme difficile à réaliser fut rempli avec une sagacité rare par Richard Cœur de Lion, pendant les dernières années du XIIe siècle, lorsqu’il fit construire l’importante place du château Gaillard. Mais avant de nous occuper de cette forteresse remarquable, nous devons parler d’un château qui nous paraît être antérieur, qui est comme la transition entre le château primitif (celui qui ne possède qu’un donjon avec une enceinte plus ou moins étendue tracée d’après la configuration du sol) et le château féodal du XIIIe siècle. C’est le château de la Roche-Guyon, situé à quinze kilomètres de Mantes en aval sur la Seine. Son assiette est d’ailleurs la même que celle du château Gaillard.

Au-dessous de Mantes, la Seine coule vers l’ouest ; à Rolleboise, elle se détourne vers le nord-est, forme un vaste coude, revient vers le sud-ouest, et laisse ainsi, sur la rive gauche, une presqu’île d’alluvions dont la longueur est environ de huit kilomètres et la plus grande largeur de quatre. La gorge de cette presqu’île n’a guère que deux kilomètres d’ouverture. C’était là un lieu de campement excellent, car un corps d’armée, dont la droite était appuyée à Bonnières et la gauche à Rolleboise, défendait sans peine l’entrée de la presqu’île. Mais il fallait prévoir qu’un ennemi en forces, en attaquant la gorge, pouvait, en filant le long de la rive droite, essayer de passer la Seine à l’extrémité de la plaine de Bonnières et prendre ainsi la presqu’île par ses deux points les plus distants. Or la rive droite, en face de la presqu’île de Bonnières, se compose d’un escarpement crayeux, abrupt, qui se rapproche de la Seine à Vétheuil, pour la quitter à la Roche-Guyon au sommet de son coude. Sur ce point, à la Roche-Guyon, l’escarpement n’est éloigné du fleuve que de cent mètres environ ; autrefois il en était plus rapproché encore, la Seine ayant reculé ses rives.

À quelques kilomètres de la Roche-Guyon, en descendant la Seine, nous rencontrons un château dont la position stratégique est plus forte et mieux choisie encore que celle de la Roche-Guyon ; c’est le château Gaillard, près les Andelys. Bâti par Richard Cœur de Lion, après que ce prince eut reconnu la faute qu’il avait faite, par le traité d’Issoudun, en laissant à Philippe-Auguste le Vexin et la ville de Gisors, ce château conserve encore, malgré son état de ruine, l’empreinte du génie militaire du roi anglo-normand. Mauvais politique, Richard était un homme de guerre consommé, et il réparait les fautes de l’homme d’État à force de courage et de persévérance. À notre sens, le château Gaillard des Andelys dévoile une partie des talents militaires de Richard. On est trop disposé à croire que cet illustre prince n’était qu’un batailleur brave jusqu’à la témérité ; ce n’est pas seulement avec les qualités d’un bon soldat, payant largement de sa personne, qu’on acquiert dans l’histoire une aussi grande place. Richard était mieux qu’un Charles le Téméraire, c’était un héros d’une bravoure à toute épreuve ; c’était encore un habile capitaine dont le coup d’œil était sûr, un ingénieur plein de ressources, expérimenté, prévoyant, capable de devancer son siècle, et ne se soumettant pas à la routine. Grâce à l’excellent travail de M. A. Deville sur Château-Gaillard[21], chacun peut se rendre un compte exact des circonstances qui déterminèrent la construction de cette forteresse, la clef de la Normandie, place frontière capable d’arrêter longtemps l’exécution des projets ambitieux du roi français. La rive droite de la Seine étant en la possession de Philippe-Auguste jusqu’aux Andelys, une armée française pouvait, en une journée, se trouver au cœur de la Normandie et menacer Rouen. S’apercevant trop tard de ce danger, Richard voulut en garantir sa province du continent. Avec ce coup d’œil qui n’appartient qu’aux grands capitaines, il choisit l’assiette de la forteresse destinée à couvrir la capitale normande, et une fois son projet arrêté, il en poursuivit l’exécution avec une ténacité et une volonté telles qu’il brisa tous les obstacles opposés à son entreprise, et qu’en un an, non-seulement la forteresse fut bâtie, mais encore un système complet d’ouvrages défensifs fut appliqué, avec un rare talent, sur les rives de la Seine, au point où ce fleuve peut couvrir Rouen contre une armée sortie de Paris. Nous trouvons encore là les qualités qui distinguent les fortifications normandes, mais mises en pratique par un homme de génie. Il s’agit ici non de la défense d’un domaine, mais d’une grande province, d’un point militaire aussi bon pour protéger une capitale contre un ennemi que pour le surprendre et l’attaquer, et cela dans les conditions de délimitation de frontières les plus défavorables. Nos lecteurs voudront bien nous permettre dès lors de nous étendre quelque peu sur la position et la construction du château Gaillard.

De Bonnières à Gaillon, la Seine descend presque en ligne droite vers le nord-nord-ouest. Près de Gaillon, elle se détourne brusquement vers le nord-est jusqu’aux Andelys, puis revient sur elle-même et forme une presqu’île, dont la gorge n’a guère que deux mille six cents mètres d’ouverture. Les Français, par le traité qui suivit la conférence d’Issoudun, possédaient sur la rive gauche Vernon, Gaillon, Pacy-sur-Eure ; sur la rive droite, Gisors, qui était une des places les plus fortes de cette partie de la France. Une armée dont les corps, réunis à Évreux, à Vernon et à Gisors, se seraient simultanément portés sur Rouen, le long de la Seine, en se faisant suivre d’une flottille, pouvait, en deux journées de marche, investir la capitale de la Normandie et s’approvisionner de toutes choses par la Seine. Planter une forteresse à cheval sur le fleuve, entre les deux places de Vernon et de Gisors, en face d’une presqu’île facile à garder, c’était intercepter la navigation du fleuve, couper les deux corps d’invasion, rendre leur communication avec Paris impossible, et les mettre dans la fâcheuse alternative d’être battus séparément avant d’arriver sous les murs de Rouen. La position était donc, dans des circonstances aussi défavorables que celles où se trouvait Richard, parfaitement choisie. La presqu’île de Bernières, située en face les Andelys, pouvant être facilement retranchée à la gorge, appuyée par une place très-forte de l’autre côté du fleuve, permettait l’établissement d’un camp approvisionné par Rouen et que l’on ne pouvait songer à forcer. La ville de Rouen était couverte, et Philippe-Auguste, s’il eût eu l’intention de marcher sur cette place, n’aurait pu le faire sans jeter un regard d’inquiétude sur le château Gaillard qu’il laissait entre lui et la France. Cette courte description fait déjà connaître que Richard était mieux qu’un capitaine d’une bravoure emportée.

Une année avait suffi à Richard pour achever le château Gaillard et toutes les défenses qui s’y rattachaient. « Qu’elle est belle, ma fille d’un an ! » s’écria ce prince lorsqu’il vit son entreprise terminée[26]. L’examen seul de ce plan fait voir que Richard n’avait nullement suivi les traditions normandes dans la construction du château Gaillard, et l’on ne peut douter que non-seulement les dispositions générales mais aussi les détails de la défense n’aient été ordonnés par ce prince. Cet ouvrage avancé très-important qui s’avance en coin vers la langue de terre rappelle les enceintes extérieures du donjon de la Roche-Guyon ; mais le fossé qui sépare cet ouvrage du corps de la place, qui l’isole complètement, les flanquements obtenus par les tours, appartiennent à Richard. Jusqu’alors les flanquements, dans les châteaux des XIe et XIIe siècles, sont faibles, autant que nous pouvons en juger ; les constructeurs paraissent s’être préoccupés de défendre leurs enceintes par l’épaisseur énorme des murs, bien plus que par de bons flanquements. Richard, le premier peut-être, avait cherché un système de défense des murailles indépendant de leur force de résistance passive. Avait-il rapporté d’Orient ces connaissances très-avancées pour son temps ? C’est ce qu’il nous est difficile de savoir. Était-ce un reste des traditions romaines[27] ?… Ou bien ce prince avait-il, à la suite d’observations pratiques, trouvé dans son propre génie les idées dont il fit alors une si remarquable application ?… C’est dans la dernière enceinte du château Gaillard, celle qui entoure le donjon des trois côtés nord, est et sud, que l’on peut surtout reconnaître la mise en pratique des idées ingénieuses de Richard.

Si nous jetons les yeux sur le plan fig. 11, nous remarquerons la configuration singulière de la dernière enceinte elliptique ; c’est une suite de segments de cercle de trois mètres de corde environ, séparés par des portions de courtine d’un mètre seulement.

Le plan d’une portion de la muraille elliptique (fig. 12), est en cela d’un grand intérêt ; son tracé dénote de la part de son auteur un soin, une recherche, une étude et une expérience de l’effet des armes de jet qui ne laissent pas de surprendre. Les portions de cylindre composant cette courtine ne descendent pas verticalement jusqu’à l’escarpe du fossé, mais pénètrent des portions de cônes en se rapprochant de la base, de manière à ce que les angles rentrants compris entre ces cônes et les murs intermédiaires ne puissent masquer un mineur. C’est enfin la ligne tirée dans l’axe des meurtrières latérales A qui a fait poser les points de rencontre B des bases des cônes inférieurs avec le talus du pied de la muraille. De plus, par les meurtrières A on pouvait encore, à cause de la disposition des surfaces courbes, viser un mineur attaché au point tangeant D, ainsi que l’indique la ligne C D.

Si les portions de cylindres eussent été descendues verticalement, ou si ces segments eussent été des portions de cône sans surfaces gauches et sans changements de courbes, ainsi qu’il est indiqué en X, fig. 12 (en ne supposant pas les empattements plus forts que ceux donnés au rempart du château Gaillard, afin de ne pas faciliter l’escalade), les triangles P eussent été à l’abri des traits tirés dans l’axe des meurtrières latérales A. Par ces pénétrations très-subtiles de cylindres et de cônes, visibles dans la fig. 13, Richard découvrit tous les points de la base de la courtine à flanquement continu, ce qui était fort important dans un temps où l’attaque et la défense des places fortes ne devenaient sérieuses que lorsqu’elles étaient très-rapprochées. Aujourd’hui, tous les ingénieurs militaires nous diront que le tracé d’un bastion, ses profils bien ou mal calculés, peuvent avoir une influence considérable sur la conservation plus ou moins longue d’une place attaquée. Ces soins minutieux apportés par Richard dans le tracé de la dernière défense du château Gaillard, défense qui n’était prévue qu’en cas d’une attaque à pied-d’œuvre par la sape et la mine, nous indiquent assez le génie particulier de cet homme de guerre, sachant calculer, prévoir, attachant une importance considérable aux détails les moins importants en apparence, et possédant ainsi ce qui fait les grands hommes, savoir : la justesse du coup d’œil dans les conceptions d’ensemble et le soin, la recherche même, dans l’exécution des détails.

Dans tous ces ouvrages, on ne rencontre aucune sculpture, aucune moulure ; tout a été sacrifié à la défense ; la maçonnerie est bien faite, composée d’un blocage de silex reliés par un excellent mortier revêtu d’un parement de petit appareil exécuté avec soin et présentant sur quelques points des assises alternées de pierres blanches et rousses.

Tant que vécut Richard, Philippe-Auguste, malgré sa réputation bien acquise de grand preneur de forteresses, n’osa tenter de faire le siége du château Gaillard ; mais après la mort de ce prince, et lorsque la Normandie fut tombée aux mains de Jean sans Terre, le roi français résolut de s’emparer de ce point militaire qui lui ouvrait les portes de Rouen. Le siège de cette place, raconté jusque dans les plus menus détails par le chapelain du roi Guillaume le Breton, témoin oculaire, fut un des plus grands faits militaires du règne de ce prince ; et si Richard avait montré un talent remarquable dans les dispositions générales et dans les détails de la défense de cette place, Philippe-Auguste conduisit son entreprise en homme de guerre consommé.

Le triste Jean sans Terre ne sut pas profiter des dispositions stratégiques de son prédécesseur. Philippe-Auguste, en descendant la Seine, trouve la presqu’île de Bernières inoccupée ; les troupes normandes, trop peu nombreuses pour la défendre, se jettent dans le châtelet de l’île et dans le petit Andely, après avoir rompu le pont de bois qui mettait les deux rives du fleuve en communication. Le roi français commence par établir son campement dans la presqu’île, en face du château, appuyant sa gauche au village de Bernières et sa droite à Toëni (voy. fig. 10), en réunissant ces deux postes par une ligne de circonvallation dont on aperçoit encore aujourd’hui la trace K L. Afin de pouvoir faire arriver la flottille destinée à l’approvisionnement du camp, Philippe fait rompre par d’habiles nageurs l’estacade qui barre le fleuve, et cela sous une grêle de projectiles lancés par l’ennemi[30].

« Aussitôt après, dit Guillaume le Breton, le roi ordonne d’amener de larges navires, tels que nous en voyons voguer sur le cours de la Seine, et qui transportent ordinairement les quadrupèdes et les chariots le long du fleuve. Le roi les fit enfoncer dans le milieu du fleuve, en les couchant sur le flanc, et les posant immédiatement l’un à la suite de l’autre, un peu au-dessous des remparts du château ; et, afin que le courant rapide des eaux ne pût les entraîner, on les arrêta à l’aide de pieux enfoncés en terre et unis par des cordes et des crochets. Les pieux ainsi dressés, le roi fit établir un pont sur des poutres soigneusement travaillées, » afin de pouvoir passer sur la rive droite… « Puis il fit élever sur quatre navires deux tours, construites avec des troncs d’arbres et de fortes pièces de chêne vert, liés ensemble par du fer et des chaînes bien tendues, pour en faire en même temps un point de défense pour le pont et un moyen d’attaque contre le châtelet. Puis les travaux, dirigés avec habileté sur ces navires, élevèrent les deux tours à une si grande hauteur, que de leur sommet les chevaliers pouvaient faire plonger leurs traits sur les murailles ennemies » (celles du châtelet situé au milieu de l’île).

Cependant Jean sans Terre tenta de secourir la place : il envoya un corps d’armée composé de trois cents chevaliers et trois mille hommes à cheval, soutenus par quatre mille piétons et la bande du fameux Lupicar[31]. Cette troupe se jeta la nuit sur les circonvallations de Philippe-Auguste, mit en déroute les ribauds, et eût certainement jeté dans le fleuve le camp des Français s’ils n’eussent été protégés par le retranchement et si quelques chevaliers, faisant allumer partout de grands feux, n’eussent rallié un corps d’élite qui, reprenant l’offensive, rejeta l’ennemi en dehors des lignes. Une flottille normande qui devait opérer simultanément contre les Français arriva trop tard ; elle ne put détruire les deux grands beffrois de bois élevés au milieu de la Seine, et fut obligée de se retirer avec de grandes pertes.

« Un certain Galbert, très-habile nageur, continue Guillaume le Breton, ayant rempli des vases avec des charbons ardents, les ferma et les frotta de bitume à l’extérieur avec une telle adresse, qu’il devenait impossible à l’eau de les pénétrer. Alors il attache autour de son corps la corde qui suspendait ces vases, et plongeant sous l’eau, sans être vu de personne, il va secrètement aborder aux palissades élevées en bois et en chêne, qui enveloppaient d’une double enceinte les murailles du châtelet. Puis, sortant de l’eau, il va mettre le feu aux palissades, vers le côté de la roche Gaillard qui fait face au château, et qui n’était défendu par personne, les ennemis n’ayant nullement craint une attaque sur ce point… Tout aussitôt le feu s’attache aux pièces de bois qui forment les retranchements et aux murailles qui enveloppent l’intérieur du chatelet. » La petite garnison de ce poste ne pouvant combattre les progrès de l’incendie, activée par un vent d’est violent, dut se retirer comme elle put sur des bateaux. Après ces désastres, les habitants du petit Andely n’osèrent tenir, et Philippe-Auguste s’empara en même temps et du châtelet et du bourg dont il fit réparer les défenses pendant qu’il rétablissait le pont. Ayant mis une troupe d’élite dans ces postes, il alla assiéger le château de Radepont, pour que ses fourrageurs ne fussent pas inquiétés par sa garnison, s’en empara au bout d’un mois et revint au château Gaillard. Mais laissons encore parler Guillaume le Breton, car les détails qu’il nous donne des préparatifs de ce siége mémorable sont du plus grand intérêt.

« La roche Gaillard cependant n’avait point à redouter d’être prise à la suite d’un siége, tant à cause de ses remparts, que parce qu’elle est environnée de toutes parts de vallons, de rochers taillés à pic, de collines dont les pentes sont rapides et couvertes de pierres, en sorte que, quand même elle n’aurait aucune autre espèce de fortification, sa position naturelle suffirait seule pour la défendre. Les habitants du voisinage s’étaient donc réfugiés en ce lieu, avec tous leurs effets, afin d’être plus en sûreté. Le roi, voyant bien que toutes les machines de guerre et tous les assauts ne pourraient le mettre en état de renverser d’une manière quelconque les murailles bâties sur le sommet du rocher, appliqua toute la force de son esprit à chercher d’autres artifices pour parvenir, à quelque prix que ce fût, et quelque peine qu’il dût lui en coûter, à s’emparer de ce nid dont toute la Normandie est si fière.

« Alors donc le roi donne l’ordre de creuser en terre un double fossé sur les pentes des collines et à travers les vallons (une ligne de contrevallation et de circonvallation), de telle sorte que toute l’enceinte de son camp soit comme enveloppée d’une barrière qui ne puisse être franchie, faisant, à l’aide de plus grands travaux, conduire ces fossés depuis le fleuve jusqu’au sommet de la montagne, qui s’élève vers les cieux, comme en mépris des remparts abaissés sous elle[32], et plaçant ces fossés à une assez grande distance des murailles (du château) pour qu’une flèche, lancée vigoureusement d’une double arbalète, ne puisse y atteindre qu’avec peine. Puis, entre ces deux fossés, le roi fait élever une tour de bois et quatorze autres ouvrages du même genre, tous tellement bien construits et d’une telle beauté, que chacun d’eux pouvait servir d’ornement à une ville, et dispersés en outre de telle sorte, qu’autant il y a de pieds de distance entre la première et la seconde tour, autant on en retrouve encore de la seconde à la troisième… Après avoir garni toutes ces tours de serviteurs et de nombreux chevaliers, le roi fait en outre occuper tous les espaces vides par ses troupes, et, sur toute la circonférence, disposant les sentinelles de telle sorte qu’elles veillent toujours, en alternant d’une station à l’autre ; ceux qui se trouvaient ainsi en dehors s’appliquèrent alors, selon l’usage des camps, à se construire des cabanes avec des branches d’arbre et de la paille sèche, afin de se mettre à l’abri de la pluie, des frimas et du froid, puisqu’ils devaient demeurer longtemps en ces lieux. Et, comme il n’y avait qu’un seul point par où l’on pût arriver vers les murailles (du château), en suivant un sentier tracé obliquement et qui formait diverses sinuosités[33], le roi voulut qu’une double garde veillât nuit et jour et avec le plus grand soin à la défense de ce point, afin que nul ne pût pénétrer du dehors dans le camp, et que personne n’osât faire ouvrir les portes du château ou en sortir, sans être aussitôt ou frappé de mort, ou fait prisonnier… »

Pendant tout l’hiver de 1203 à 1204, l’armée française resta dans ses lignes. Roger de Lascy, qui commandait dans le château pour Jean sans Terre, fut obligé, afin de ménager ses vivres, de chasser les habitants du petit Andely qui s’étaient mis sous sa protection derrière les remparts de la forteresse. Ces malheureux, repoussés à la fois par les assiégés et les assiégeants, moururent de faim et de misère dans les fossés, au nombre de douze cents.

Au mois de février 1204, Philippe-Auguste, qui sait que la garnison du château Gaillard conserve encore pour un an de vivres, « impatient en son cœur, » se décide à entreprendre un siége en règle. Il réunit la plus grande partie de ses forces sur le plateau dominant, marqué R sur notre fig. 10. De là il fait faire une chaussée pour aplanir le sol jusqu’au fossé en avant de la tour A (fig. 11)[34]. « Voici donc, du sommet de la montagne, jusqu’au fond de la vallée, et au bord des premiers fossés, la terre est enlevée à l’aide de petits hoyaux, et reçoit l’ordre de se défaire, de ses aspérités rocailleuses, afin que l’on puisse descendre du haut jusqu’en bas. Aussitôt un chemin, suffisamment large et promptement tracé à force de coups de hache, se forme à l’aide de poutres posées les unes à côté des autres et soutenues des deux côtés par de nombreux poteaux en chêne plantés en terre pour faire une palissade. Le long de ce chemin, les hommes, marchant en sûreté, transportent des pierres, des branches, des troncs d’arbres, de lourdes mottes de terre garnies d’un gazon verdoyant, et les rassemblent en monceaux, pour travailler à combler le fossé… (14)[35]…

« À l’extrémité de la Roche et dans la direction de l’est (sud-est), était une tour élevée (la tour A, fig. 11), flanquée des deux côtés par un mur qui se terminait par un angle saillant au point de sa jonction. Cette muraille se prolongeait sur une double ligne depuis le plus grand des ouvrages avancés (la tour A) et enveloppait les deux flancs de l’ouvrage le moins élevé[36]. Or voici par quel coup de vigueur nos gens parvinrent à se rendre d’abord maîtres de cette tour (A). Lorsqu’ils virent le fossé à peu près comblé, ils y établirent leurs échelles et y descendirent promptement. Impatients de tout retard, ils transportèrent alors leurs échelles vers l’autre bord du fossé, au-dessus duquel se trouvait la tour fondée sur le roc. Mais nulle échelle, quoiqu’elles fussent assez longues, ne se trouva suffisante pour atteindre au pied de la muraille, non plus qu’au sommet du rocher, d’où partait le pied de la tour. Remplis d’audace, nos gens se mirent à percer alors dans le roc, avec leurs poignards ou leurs épées, pour y faire des trous où ils pussent poser leurs pieds et leurs mains, et, se glissant ainsi le long des aspérités du rocher, ils se trouvèrent tout à coup arrivés au point où commençaient les fondations de la tour[37]. Là, tendant les mains à ceux de leurs compagnons qui se traînaient sur leurs traces, ils les appellent à participer à leur entreprise ; et, employant des moyens qui leur sont connus, ils travaillent alors à miner les flancs et les fondations de la tour, se couvrant toujours de leurs boucliers, de peur que les traits lancés sur eux sans relâche ne les forcent à reculer, et se mettant ainsi à l’abri jusqu’à ce qu’il leur soit possible de se cacher dans les entrailles mêmes de la muraille, après avoir creusé au-dessous. Alors ils remplissent ces creux de troncs d’arbres, de peur que cette partie du mur, ainsi suspendue en l’air, ne croule sur eux et ne leur fasse beaucoup de mal en s’affaissant ; puis aussitôt qu’ils ont agrandi cette ouverture, ils mettent le feu aux arbres et se retirent en un lieu de sûreté. » Les étançons brûlés, la tour s’écroule en partie. Roger, désespérant alors de s’opposer à l’assaut, fait mettre le feu à l’ouvrage avancé et se retire dans la seconde enceinte. Les Français se précipitent sur les débris fumants de la brèche, et un certain Cadoc, chevalier, plante le premier sa bannière au sommet de la tour à demi renversée. Le petit escalier de cette tour, visible dans notre plan, date de la construction première ; il avait dû, à cause de sa position enclavée, rester debout. C’est probablement par là que Cadoc put atteindre le parapet resté debout.

Mais les Normands s’étaient retirés dans le château séparé de l’ouvrage avancé par un profond et large fossé. Il fallait entreprendre un nouveau siége. « Jean avait fait construire l’année précédente une certaine maison, contiguë à la muraille et placée du côté droit du château, en face du midi[38]. La partie inférieure de cette maison était destinée à un service qui veut toujours être fait dans le mystère du cabinet[39], et la partie supérieure, servant de chapelle, était consacrée à la célébration de la messe : là il n’y avait point de porte au dehors, mais en dedans (donnant sur la cour) il y en avait une par où l’on arrivait à l’étage supérieur, et une autre qui conduisait à l’étage inférieur. Dans cette dernière partie de la maison était une fenêtre prenant jour sur la campagne et destinée à éclairer les latrines. » Un certain Bogis, ayant avisé cette fenêtre, se glissa le long du fond du fossé, accompagné de quelques braves compagnons, et s’aidant mutuellement, tous parvinrent à pénétrer par cette fenêtre dans le cabinet situé au rez-de-chaussée. Réunis dans cet étroit espace, ils brisent les portes, l’alarme se répand parmi la garnison occupant la basse-cour, et croyant qu’une troupe nombreuse envahit le bâtiment de la chapelle, les défenseurs accumulent des fascines et y mettent le feu pour arrêter l’assaillant ; mais la flamme se répand dans la seconde enceinte du château, Bogis et ses compagnons passent à travers le logis incendié et vont se réfugier dans les grottes marquées G sur notre plan (fig. 11). Roger de Lascy et les défenseurs, réduits au nombre de cent quatre-vingt, sont obligés de se réfugier dans la dernière enceinte, chassés par le feu. « À peine cependant la fumée a-t-elle un peu diminué, que Bogis sortant de sa retraite, et courant à travers les charbons ardents, aidé de ses compagnons, coupe les cordes et abat, en le faisant rouler sur son axe, le pont mobile qui était encore relevé[40], afin d’ouvrir un chemin aux Français pour sortir par la porte. Les Français donc s’avancent en hâte et se préparent à assaillir la haute citadelle dans laquelle l’ennemi venait de se retirer en fuyant devant Bogis.

« Au pied du rocher par lequel on arrivait à cette citadelle était un pont taillé dans le roc vif[41], que Richard avait fait ainsi couper autrefois, en même temps qu’il fit creuser les fossés. Ayant fait glisser une machine sur ce pont[42], les nôtres vont, sous sa protection, creuser au pied de la muraille. De son côté, l’ennemi travaille aussi à pratiquer une contre-mine, et ayant fait une ouverture, il lance des traits contre nos mineurs et les force ainsi à se retirer[43]. Les assiégés cependant n’avaient pas tellement entaillé leur muraille qu’elle fût menacée d’une chute ; mais bientôt une catapulte lance contre elle d’énormes blocs de pierre. Ne pouvant résister à ce choc, la muraille se fend de toutes parts, et, crevant par le milieu, une partie du mur s’écroule… » Les Français s’emparent de la brèche, et la garnison, trop peu nombreuse désormais pour défendre la dernière enceinte, enveloppée, n’a même pas le temps de se réfugier dans le donjon et de s’y enfermer. C’était le 6 mars 1204. C’est ainsi que Philippe-Auguste s’empara de ce château, que ses contemporains regardaient comme imprenable.

Si nous avons donné à peu près en entier la description de ce siége mémorable écrit par Guillaume le Breton, c’est qu’elle met en évidence un fait curieux dans l’histoire de la fortification des châteaux. Le château Gaillard, malgré sa situation, malgré l’habileté déployée par Richard dans les détails de la défense, est trop resserré ; les obstacles accumulés sur un petit espace devaient nuire aux défenseurs en les empêchant de se porter en masse sur le point attaqué. Richard avait abusé des retranchements, des fossés intérieurs ; les ouvrages amoncelés les uns sur les autres servaient d’abri aux assaillants, qui s’en emparaient successivement ; il n’était plus possible de les déloger ; en se massant derrière ces défenses acquises, ils pouvaient s’élancer en force sur les points encore inattaqués, trop étroits pour être garnis de nombreux soldats. Contre une surprise, contre une attaque brusque tentée par un corps d’armée peu nombreux, le château Gaillard était excellent ; mais contre un siége en règle dirigé par un général habile et soutenu par une armée considérable et bien munie d’engins, ayant du temps pour prendre ses dispositions et des hommes en grand nombre pour les mettre à exécution sans relâche, il devait tomber promptement du moment que la première défense était forcée ; c’est ce qui arriva. Il ne faut pas moins reconnaître que le château Gaillard n’était que la citadelle d’un vaste ensemble de fortifications étudié et tracé de main de maître, que Philippe-Auguste, armé de toute sa puissance, avait dû employer huit mois pour le réduire, et qu’enfin Jean sans Terre n’avait fait qu’une tentative pour le secourir. Du vivant de Richard, l’armée française, harcelée du dehors, n’eût pas eu le loisir de disposer ses attaques avec cette méthode ; elle n’aurait pu conquérir cette forteresse importante, le boulevard de la Normandie, qu’au prix de bien plus grands sacrifices, et peut-être eût-elle été obligée de lever le siége du château Gaillard avant d’avoir pu entamer ses ouvrages extérieurs. Dès que Philippe se fut emparé de ce point stratégique si bien choisi par Richard, Jean sans Terre ne songea plus qu’à évacuer la Normandie, ce qu’il fit peu de temps après, sans même tenter de garder les autres forteresses qui lui restaient encore en grand nombre dans sa province, tant l’effet moral produit par la prise du château Gaillard fut décisif[44].

Nous avons dû nous occuper des châteaux normands des XIe et XIIe siècles de préférence à tous ceux qui furent élevés pendant cette période dans les autres provinces de la France, parce que ces châteaux ont un caractère particulier, qu’ils diffèrent en beaucoup de points des premières forteresse du moyen âge bâties pendant le même temps sur le sol français, et surtout parce qu’ils nous semblent avoir fait faire un pas considérable à l’art de la fortification.

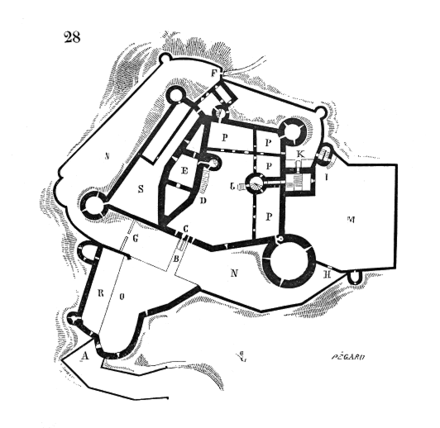

Au XIIIe siècle, les châteaux français semblent avoir profité des dispositions de détails prises par les Normands dans leurs châteaux, mais en conservant cependant quelque chose des traditions mérovingiennes et carlovingiennes. Nous en trouvons un exemple remarquable dans le château de Montargis, dont la construction remontait au XIIIe siècle et dont nous donnons le plan (15).

Bâti en plaine, il commandait la route de Paris à Orléans qui passait sous les portes défendues A et B. Des fossés S enveloppaient les défenses extérieures. La route était battue de flanc par un front flanqué de tours et communiquait au château par une porte C (voy. Porte). Une autre porte D, passant à travers une grosse tour isolée (suivant une méthode qui appartient à la Loire, et que nous voyons surtout pratiquée au XIVe siècle dans la basse Loire et la Bretagne par le connétable Olivier de Clisson), était d’un accès très-difficile.

Quant aux dispositions intérieures du château, elles sont d’un grand intérêt et indiquent nettement les moyens défensifs des garnisons des châteaux français. Les tours sont très-saillantes sur les courtines, afin de les bien flanquer ; au nord, point saillant, et faible par conséquent, était élevé un gros ouvrage présentant deux murs épais élevés l’un derrière l’autre, éperonnés par un mur de refend flanqué de deux tours d’un diamètre plus fort que les autres. En G était la grand’salle, à deux étages, dans laquelle toute la garnison pouvait être réunie pour recevoir des ordres, et de là se répandre promptement sur tous les points de l’enceinte par un escalier à trois rampes I. La réunion de cet escalier à la grand’salle pouvait être coupée, et la grand’salle servir de retrait si l’enceinte était forcée. La grand’salle est un des traits caractéristiques du château français, ainsi que nous l’avons dit au commencement de cet article. Dans le château normand, la grand’salle est située dans le donjon, ou plutôt le donjon n’est que la grand’salle devenue défense principale.

Dans le château français du XIIIe siècle, la grand’salle se distingue du donjon ; c’est le lieu de réunion des hommes d’armes du seigneur franc ; il y a là un dernier souvenir des mœurs du chef germain et de ses compagnons.

Le gros donjon F est au centre de la cour, comme dans le château primitif du moyen âge (fig. 1) ; il est à plusieurs étages, avec une cour circulaire au centre ; il était mis en communication avec la grand’salle, au premier étage, au moyen d’une galerie K, pouvant être de même coupée à son extrémité. Ce donjon commandait toute l’enceinte et ses bâtiments ; mais, n’ayant pas de sortie sur les dehors comme le donjon normand, il n’offrait pas les mêmes avantages pour la défense. La garnison était casernée dans les bâtiments L du côté où l’enceinte était le plus accessible. En O étaient les écuries, la boulangerie, les magasins ; en H la chapelle, et en N un poste à proximité de l’entrée D. Les petits bâtiments qui entouraient le donjon étaient d’une date postérieure à sa construction. La poterne E donnait accès dans de vastes jardins entourés eux-mêmes d’une enceinte[45].

En France et en Normandie, dès l’époque carlovingienne, les enceintes des châteaux étaient flanquées de tours. Mais sur les bords du Rhin et les provinces voisines de la Germanie, il ne paraît pas que ce moyen de défense ait été usité avant le XIIIe siècle, ce qui ferait supposer que les tours flanquantes étaient une tradition gallo-romaine.

« Les monuments féodaux du Xe siècle jusqu’aux croisades, dit M. de Krieg[46], ont, sur les deux rives du Rhin, leur type commun. On y trouve d’abord la tour carrée (rarement cylindrique) qui est ou assise sur des soubassements romains, ou copiée religieusement d’après ces modèles, avec leur socle, leur porte d’entrée au-dessus du sol et leur plate-forme. Ces tours ont pris le nom allemand de berch frid, en latin berefredus, en français beffroi… Les enceintes de ces plus anciens châteaux manquent absolument de flanquement extérieur. Elles sont surmontées d’une couronne de merlons… »

Nous irons plus loin que M. de Krieg, et nous dirons même que les tours employées comme moyen de flanquement des enceintes ne se rencontrent que très-rarement dans les châteaux des bords du Rhin et des Vosges avant le XVe siècle. Le château de Saint-Ulrich, la partie ancienne du château de Hohenkœnigsbourg, le château de Kœnigsheim, celui de Spesbourg, bien que bâtis pendant les XIIIe et XIVe siècles, sont totalement dépourvus de tours flanquantes[47]. Ce sont des bâtiments formant des angles saillants, des figures géométriques rectilignes à l’extérieur et venant se grouper autour du donjon ou beffroi. La plupart de ces châteaux, élevés sur des points inaccessibles, prennent toute leur force dans la situation de leur assiette et ne sont que médiocrement défendus. Le donjon surmontant les bâtiments permettait de découvrir au loin la présence d’un ennemi, et la garnison, prévenue, pouvait facilement empêcher l’escalade de rampes abruptes, barrer les sentiers et arrêter un corps d’armée nombreux loin du château, sans même être obligée de se renfermer derrière ses murs.

Cependant des situations analogues n’empêchaient pas les seigneurs français de munir de tours les flancs et angles saillants de leurs châteaux pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles.