Jean-Daniel Dumas, le héros de la Monongahéla/Texte entier

AVERTISSEMENT

Écrire la biographie de M. Dumas n’est pas une entreprise facile. L’esquisse que nous livrons à l’appréciation des amateurs de notre Histoire n’apporte sur sa carrière qu’une documentation fort incomplète. Bien qu’il occupât, durant la guerre de Sept Ans, c’est-à-dire à l’époque la plus critique de notre histoire, un rang relativement modeste dans l’armée, le personnage a su pourtant soutenir un rôle très actif et assez important qu’il convient, à notre sentiment, de mettre en relief. D’autant plus que les services qu’il rendit alors dans la Nouvelle-France furent reconnus par le roi et qu’il atteignit par la suite un rang élevé dans l’armée française.

Jean-Daniel Dumas n’a laissé au Canada aucun descendant. Ainsi nul parent, nul ami qui se soit soucié de préserver sa mémoire de l’oubli où elle est restée ensevelie jusqu’à nos jours. Nous avons pensé l’en tirer et combler cette lacune de notre Histoire. Dans ce dessein, nous avons rassemblé les renseignements épars qui le feront mieux connaître, et mis en lumière les inestimables services qu’il rendit à la Nouvelle-France, principalement durant les dernières années de son séjour qui furent celles de l’agonie de la domination française sur ce continent.

Nous osons espérer que cette monographie recevra un accueil favorable de ceux qu’intéressent les annales militaires de notre pays. Il serait superflu d’ajouter que le motif qui nous meut n’est autre que le désir de rendre justice à la mémoire d’un homme qui a noblement dépensé une bonne partie de sa carrière au service de la patrie canadienne.

BIBLIOGRAPHIE

- Série B. — Lettres du ministre de la Marine.

- Série C-ii, — Correspondance générale : lettres des gouverneurs et des intendants du Canada.

- Série D-2. — Officiers civils et militaires.

- Série F. — Collection Moreau Saint-Méry.

- Registres des baptêmes, mariages et sépultures faites au fort Duquesne, 1753-1756. — Série M., vol. 200.

- Lettres du marquis de Montcalm. — Série M., vols 129 et 216.

- Lettres de M. de Vaudreuil. — Série F., vols 309 et 312.

- Lettres de Montcalm à Vaudreuil. — Série F., vol. 303.

- Lettres de Vaudreuil et de Lévis à M. Dumas, 1760. — Série F., vol. 312.

- Cahier de lettres écrites à M. le général (Vaudreuil) pendant mon commandement à Jacques-Cartier. (Dumas) 1760.

- Papiers du chevalier de la Pause. — Propriété de M. A.-G. Doughty.

- Manuscrits relatifs à l’Histoire de la Nouvelle-France, première série. — Copiés aux Archives de la Secrétairerie provinciale, Québec.Imprimés examinés

- Archives canadiennes. — Rapports annuels du Bureau des Archives, Ottawa.

- Archives de France relatives à l’Histoire du Canada. — Rapport par M. J.-Edmond Roy. Ottawa, 1911.

- Azémas, Georges — Histoire de l’Ile Bourbon. Paris, 1862.

- Beaujeu, Monongahéla de. — Le héros de la Monongahéla. Esquisse historique. Montréal, Desaulniers & Cie, 1892.

- Beaumont, Gaston du Boscq de. — Les derniers Jours de l’Acadie. Paris, 1899.

- Ribaud, Maximilien. — Le Panthéon Canadien. Montréal. 1891.

- Bouillet, N. — Dictionnaire Universel d’Histoire et de Géographie. Paris, 1852.

- Casgrain, l’abbé H.-R. — Montcalm et Lévis. 2 vols. Québec, Demers, 1891.

- Century Dictionary and Cyclopedia, 1896.

- Chapais, l’hon. Thomas. — Montcalm.

- Colonial Office List. — London, 1883.

- Daniel, l’abbé. — Histoire des Grandes Familles françaises du Canada.

- Documents relating to the Colonial History of the State of New York. Paris documents, vol. X.

- Doughty, A.-G. — The Siege of Quebec. 6 vols. Québec, 1904.

- Ferland, l’abbé J.-B.-A. — Cours d’Histoire du Canada, 2e vol. Québec, Hardy, 1882.

- Gagnon, Philéas. — Essai de Bibliographie Canadienne, vol. 2.

- Garneau, F.-X. — Histoire du Canada, 4e éd., 4 vols. Montréal, Beauchemin, 1882.

- Grant, Charles, Viscount de Vaux. — The History of Mauritius or the Isle of France and the neighbouring Islands. London. 1801.

- Guérin, Mgr Paul. — Nouveau Dictionnaire Universel. — Édition Canadienne.

- Hoefer. — Nouvelle biographie générale.

- Kérallain, René de. — La Jeunesse de Bougainville.

- Knox’s Historical Journal. — Edited by A. G. Doughty.

- La Roncière, M. de. — Catalogue général des manuscrits des Bibliothèques publiques de France. Bibliothèque de la Marine. Paris, 1907.

- Larousse. Grande Encyclopédie. Aussi Petit Larousse. Supplément pour le Canada. Montréal, Beauchemin, 1889.

- Leclercq, Jules. — Au pays de Paul et Virginie. Paris, 1895.

- Le Jeune, le R. P. — Tableaux synoptiques de l’Histoire du Canada.

- Lévis. — Collection des manuscrits du maréchal de Lévis, publiés par l’abbé Casgrain, 12 vols. Québec, Demers, 1895.

- Mazas. — Histoire de l’Ordre de Saint-Louis, II, p. 69.

- Michaud. — Biographie Universelle.

- Parkman, Francis. — Montcalm and Wolfe. 2 vols. Boston, 1888.

- Pridham, Charles. — An Historical, Political and Statistical Account of Mauritius and its dependencies. London, 1849.

- Saint-Yves, G. — La Perte du Canada et les Papiers de Dumas (1760). Extraits du Bulletin de Géographie historique et descriptive, No 2, 1901. Paris, Imprimerie Nationale, 1901.

- Sargent, Winthrop. — The History of an Expédition against Fort Duquesne in 1755, under Major General Braddock. Philadelphia, 1855.

- Shea, J. D. Gilmary. — Relations diverses sur la bataille de la Malanguelé. Nouvelle-York, 1860.

- Sulte, Benjamin. — Histoire des Canadiens-français, 8 vols., grand quarto. Montréal, Wilson, 1882-1884.

- Susane, Louis. — Histoire de l’Ancienne Infanterie française. Paris, 1853.

- Tanguay, l’abbé. — Dictionnaire généalogique des familles canadiennes.

- Villiers du Terrage, Marc. — Les dernières années de la Louisiane française.

N. B. — Nous devons à l’obligeance de M. Ægidius Fauteux, bibliothécaire de la Bibliothèque Saint-Sulpice, Montréal, de pouvoir reproduire l’autographe de M. Dumas, et à celle de M. Montarville B. de la Bruère, bibliothécaire honoraire de la Société d’Archéologie et de Numismatique de Montréal, le portrait de M. Dumas, qui est conservé au Château Ramezay.

JEAN-DANIEL DUMAS

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE

Parmi les divers changements et bouleversements opérés par la Révolution française, il y en eut de bons, comme il y en eut de mauvais.

Celui qui eut pour effet de niveler toutes les classes de la société au point de vue militaire, fut certainement utile à la France : il permit à de nombreux sujets, issus des rangs du peuple, de faire leur chemin sans entraves et d’illustrer leur pays en se distinguant eux-mêmes.

Le Consulat, et l’Empire surtout, ont produit un grand nombre d’hommes distingués. La troisième République vient de montrer au monde entier que la France d’aujourd’hui n’a pas dérogé, qu’elle n’est pas moins féconde en hommes de talent, et même de génie. Les maréchaux Joffre et Foch en sont d’incomparables exemples. Voilà deux noms — pour ne citer que les plus illustres chefs — qui, dès maintenant, ont pris le premier rang dans l’Histoire. Et quelle place admirable ! Ces héros ont atteint l’apogée de la fortune et de la gloire en défendant leur patrie menacée de destruction par l’invasion des barbares, et non en combattant pour opprimer les nations et anéantir les peuples. Leur gloire est désormais immortelle.

Il est peu d’exemples, sous l’ancien régime, de plébéiens qui aient réussi à s’élever aux grades suprêmes de l’armée française. Il fallait une combinaison rare de talents, d’énergie et d’ambition, secondée d’extraordinaires conjonctures. En général, les hauts commandements étaient réservés aux membres de l’aristocratie toute puissante qui faisaient leur carrière des armes.

Était soldat qui voulait, et souvent même, qui ne voulait pas. Les sergents recruteurs n’étaient pas toujours guidés par l’honneur dans leurs modes de recrutement. Tous les moyens leur servaient, les recrues étant payées par tête. Mais parvenir au grade d’officier était pour un roturier chose excessivement difficile, à moins d’être protégé par quelque personnage bien en Cour. À cette époque le simple soldat ne portait pas encore le bâton de maréchal dans son sac.

L’on a vu ainsi, un Chevert, né de parents pauvres et obscurs, entré au service comme simple soldat, gravir tous les degrés de l’échelle militaire jusqu’à celui de lieutenant-général des armées du roi, après avoir fourni une carrière des mieux remplies et des plus honorables. C’était l’exception rare qui confirmait la règle presque absolue.

Or, Jean-Daniel Dumas fut l’un de ces hommes qui, partis du dernier échelon, lentement, patiemment, à force de travail, d’honnêteté et de bravoure, réussirent à atteindre un sommet élevé dans la hiérarchie militaire française du xviiie siècle. La victoire retentissante de la Monongahéla, la bravoure et l’habileté dont il fit preuve à la tête de l’aile droite à la bataille des Plaines d’Abraham, puis, sa belle retraite de Jacques-Cartier à Montréal, constituent les brillants faits d’armes de sa carrière au Canada. En vertu de ces exploits signalés, il eut accès aux hauts commandements.

Les noms des parents, la date et le lieu même de la naissance de M. Dumas nous sont demeurés inconnus. En dépit des plus actives recherches, il a été impossible d’éclaircir le problème.

Est-il originaire de France ou du Canada ? Personne encore ne semble le savoir ; personne, du moins à notre connaissance, n’en a jusqu’ici fait mention. Mgr Tanguay lui-même garde le silence. Dans une note il affirme seulement que M. Dumas remplaça M. de Beaujeu comme commandant à la bataille de la Monongahéla, qu’il commanda les troupes de la Marine sous M. Rigaud de Vaudreuil dans l’expédition contre le fort George en 1757, qu’en 1759, il fut fait major général et inspecteur des troupes de la colonie, qu’il subit un échec à la Pointe-Lévis, et enfin qu’il était à Montréal lors de la capitulation de cette ville. Le renseignement historique est pauvre ; le généalogique, nul.

M. Bibaud a écrit dans le Panthéon Canadien :

« Dumas (C.), un des plus illustres guerriers qu’ait produits le Canada, acheva la victoire de la Monongahéla après la mort de Beaujeu, et lui succéda dans le gouvernement de l’Ohio. Il fit, du fort Duquesne, des incursions dans la vallée, et jusque dans la Pennsylvanie, enlevant le fort Grenville, à 20 lieues de Philadelphie. Créé major général des troupes de la marine, il brûla la flottille anglaise, de 300 bateaux, sous le fort George, dont il assura ainsi la chute. Sa gloire ne fit qu’augmenter dans la funeste campagne de 1759, malgré son échec à la Pointe-Lévis. Après la victoire de Sainte-Foye, Québec assiégé, ayant été secouru par les vaisseaux anglais, Dumas fut laissé dans le gouvernement de Québec avec un camp volant, y fit une campagne ou guerre de postes, puis retraita pied à pied devant Murray allant donner la main à l’armée d’Amherst devant Montréal. Ayant émigré après la capitulation générale qui eut lieu, il devint participant des victoires du fameux bailli de Suffren, puis gouverneur des îles de France et de Bourdon. On a de lui : Mémoires sur les limites de la Nouvelle-France, et il paraît avoir laissé un fils qui s’est distingué dans la géographie et l’hydrographie. »

Que désigne, dans ce texte, la capitale (C) entre parenthèse ? M. Bibaud le sait-il ? Il ajoute : « Un des plus illustres guerriers qu’ait produits le Canada. » Ne fait-il pas du héros un Canadien d’origine ? « lequel émigra après la capitulation.» C’est une double erreur. Mais si cet historien a voulu simplement laisser entendre que M. Dumas, originaire de France, est une de nos gloires nationales, puisqu’il s’est illustré au pays, nous ne lui chercherons pas querelle. Bien au contraire, nous lui en saurons gré. Ne regardons-nous pas, précisément, et avec raison, Champlain, Frontenac et Montcalm comme nôtres ?

M. Francis Parkman dans son étude sur Montcalm and Wolfe, a recueilli quelques renseignements additionnels sur les services du vainqueur de la Monongahéla, au fort Duquesne, dans la vallée de la Belle-Rivière (l’Ohio), et à Québec, avant, durant et après le siège de 1759. Cet auteur semble avoir mieux connu et mieux apprécié M. Dumas que ne l’avaient fait ses prédécesseurs.

M. Garneau et l’abbé Ferland ne présentent rien de neuf en ce qui concerne le personnage.

L’abbé Daniel, dans son Histoire des Grandes Familles françaises du Canada, en fait si peu de cas, qu’il ne place même pas dans la liste des « noms mentionnés dans cet ouvrage » celui de Dumas, quoiqu’il apparaisse dans six pages différentes du livre. Cet auteur est partial envers M. de Beaujeu qu’il exalte à l’excès, aux dépens de MM. de Contrecœur et Dumas.

Le Nouveau Dictionnaire historique, géographique et biographique publié en appendice du Petit Larousse (5e édition, Montréal, Beauchemin, 1889), ainsi que le Nouveau Dictionnaire Universel Illustré de Mgr Guérin, ne reproduisent que les médiocres données déjà connues. Il en est de même des Tableaux synoptiques de l’Histoire du Canada du R. P. Le Jeune. Enfin, le Siege of Quebec, par M. A. G. Doughty, et une note du même auteur dans Knox’s Historical Journal, ajoutent encore quelque chose à nos connaissances sur M. Dumas.

En résumé, il y a une place honorable dans l’Histoire du Canada, que l’on doit réserver à la biographie de ce personnage. N’est-il pas surprenant qu’un homme de la valeur de M. Dumas soit resté si longtemps à peu près inconnu de nos historiens !

Sources manuscrites

La correspondance de M. Dumas avec le ministre de la Marine, M. de Vaudreuil et le chevalier de Lévis,[1] nous procure des détails nouveaux sur son inlassable activité militaire durant la guerre de Sept Ans en Amérique, mais elle ne jette malheureusement que très peu de jour sur son origine et point du tout sur sa famille.

Un examen approfondi des manuscrits relatifs à notre héros nous permet cependant de découvrir quelques vestiges de renseignements très intéressants.

Grâce à un acte de baptême fait au fort Duquesne en l’an 1755, on apprend enfin les prénoms de M. Dumas. Il y est désigné : Jean-Daniel, Escuyer, sieur Dumas. Voici l’acte dont il s’agit :

« L’an mil sept cent cinquante-cinq, le dix-huit de septembre a esté baptisé avec les cérémonies ordinaires de nostre mère la Sainte Église, Jean Daniel Norment, né du mesme jour, fils de Jean Gaspard Norment et de Marie-Joseph Chainier, ses père et mère en légitime mariage. Le parrain a esté M. Jean Daniel, Escuyer, sieur Dumas, capitaine d’infanterie, commandant en chef des forts de la Presquille, de la Rivière aux Bœufs et de celuy de Duquesne, à la Belle Rivière. La maraine a estée Thérèse Norment, laquelle a déclaré ne scavoir signer, le parain seul a signé avec nous.

Voilà un premier résultat acquis à l’Histoire. Mais encore, quel est son pays natal ?

Dans une lettre de remerciements datée : « Au fort Duquesne le 24 juillet 1756, » et adressée au ministre de la Marine qui lui avait obtenu du roi la croix de Saint-Louis, il parle de sa commission au régiment Dagénois. Il paraît donc être venu de l’Agenais (ou Agenois), pays de l’ancienne province de Guyenne, situé entre le Périgord, le Quercy, le Condomoit, la Lomagne et le Bazadais ; mesurant 80 kilomètres de long sur 40 de large. L’Agenais fait aujourd’hui partie du département de Lot-et-Garonne. Le chef-lieu, Agen, situé sur la Garonne, est à environ 75 kilomètres sud-est de Bordeaux et à 651 de Paris.

Cette lettre, encore inédite, croyons-nous, a été découverte par M. Francis Parkman qui en cite un court extrait dans le texte de Montcalm and Wolfe. C’est pour nous une pièce de grande valeur. Elle met d’abord en vive lumière le rôle important joué par M. Dumas au mémorable combat de la Monongahéla, et ensuite, dans toute l’étendue de son commandement de la vallée de l’Ohio. Elle révèle aussi l’ascendant qu’il sut prendre sur les sauvages qu’il rattacha fermement à la cause de la France, et lança ensuite sur les frontières des provinces anglaises qu’ils mirent à feu et à sang. Il assurait ainsi au Canada la libre communication avec l’Illinois et la Louisiane, et empêchait l’ennemi de reprendre l’offensive. Cette lettre fait voir également les ennuis et les tracasseries qu’il eut à endurer dans le cours de sa carrière à laquelle il avait voué toutes ses énergies. C’est pourquoi il nous paraît opportun de la reproduire tout entière, quelle qu’en soit la longueur, sans en modifier l’ancienne orthographe.

« Monseigneur,

« J’ay receu avec le respect qui est du aux graces du Roy celle dont il a plu à vôtre grandeur que je fusse honnoré cette année. Je ne suis plus jaloux, Monseigneur, d’avoir vû pendant trois ans donner à mes camarades moins anciens capitaines que moy une préférance que ma Commission au Régiment Dagénois me métoit en lieu de prétendre en vertu de l’ordonnance du Roy qui a réglé le rang que je devois prendre dans les trouppes de la Colonie dont je n’ay pu jouir jusques ici. L’on porte glorieusement la Croix de Saint-Louis, Monseigneur, quand on l’a obtenue par une action qui a plus d’unne fois fait des maréchaux de france, et dont le succès a été le salut d’unne colonie entière : Car personne ne peut douter que celle cy n’eut été totallement ébranlée si j’eusse été batû le 9 de juillet.

« La fortune qui me tendit la main dans le combat me la retira après la victoire ; si elle eut daigné me présenter à vous, Monseigneur, je serois sorti du grade de Capitaine dans lequel l’envie et la basse jalousie m’ont fait servir désaggréablement depuis que je suis en Canada. Un autre plus heureux que moy auroit peut-être rempli le Gouvernement vacquant après unne action de cet éclat : un Capitaine d’infanterie peut-il jamais trouver unne plus belle occasion de faire fortune, et j’ose dire en mieux profiter.

« J’ay lieu de pencer, Monseigneur, que Vôtre Grandeur a été mal informée des circonstances de cette journée ; Monsieur le Marquis de Vaudreuil peut luy même en avoir été mal instruit. Comme ma gloire est intéressée à cela, joze vous en addresser unne relation fidelle. Je crus lannée dernière pouvoir négliger ce soin et m’en reposer sur la renommée, mais sa trompete a été muète à mon égard, la modestie est unne vertû ruineuse en Canada.

« Messieurs De Contrecœur et de Beaujeu étoient moins anciens capitaines que moy ; mais monsr Duquesne n’ayant jamais voulu me faire servir à mon rang, je demanday à marcher sous mes cadets plutôt que de rester dans un inaction honteuse pour un officier dans un tems de trouble.

« Je fus donc employé en second dans ce poste sous monsr De Contrecœur ; et monsr De Beaujeu ayant été nommé pour le relever, je me trouvay en troisième à son arrivée.

« Quand nous apprimes que l’ennemi marchoit sur nous avec des forces très suppérieures aux nôtres et un train d’artillerie formidable pour unne place comme celle cy, ce fut ma seule représentation qui engagea monsr De Contrecœur à nous envoyer le combattre en chemin ; il n’y eut que monsr De Courtemanche qui s’étant trouvé présent avec beaucoup d’autres appuya ma remontrance, monsr De Beaujeu prit la dessus sa détermination par unne espèce de délicatesse personnelle et pour éviter le reproche si faute de cette démarche le fort venoit à être pris comme inévitablement il devoit l’être.

« Monsr De Beaujeu marcha donc et sous ses ordres monsr Desligneris et moy, il attaqua avec beaucoup d’audace, mais sans nulle disposition. Nôtre première décharge fut faite hors de portée ; lennemi fit la sienne de plus près ; et, dans ce premier instant du combat, cent miliciens qui faisoient la moitié de nos français lâchèrent honteusement le pied en criant sauve qui peut ; deux cadets qui depuis ont été faits officiers, et dont l’un enseigne en second de l’année dernière vient d’être fait enseigne en pied autorisèrent cette fuite par leur exemple.

« Ce mouvement en arrière ayant encouragé l’ennemi il fit retentir ses cris de vive le Roy, et avança sur nous à grand pas. Son artillerie s’étant préparée pendant ce temps là commença à faire feu, ce qui épouvanta tellement les sauvages que tout prit la fuite ; l’ennemi faisoit sa troisième décharge de mousqueterie quand monsr De Beaujeu fut tué.

« Notre déroute se présenta à mes yeux sous le plus désagréable point de vû ; et pour n’être point chargé de la mauvaise manœuvre d’autruy, je ne songeay plus qu’à me faire tuer.

« Ce fut alors, Monseigneur, qu’exitant de la voix et du geste le peu de soldats qui restoit, je m’avançay avec la contenance que donne le désespoir, mon peloton fit un feu si vif que l’ennemi en parut étonné ; il grossit insensiblement et les Sauvages voyant que mon attaque faisoit cesser les cris de l’ennemi revinrent à moy. Dans ce moment j’envoyay monsr le chevalier Le Borgne et monsr de Rocheblave dire aux officiers qui étoient à la tête des Sauvages, de prendre l’ennemi en flanc ; le canon qui batoit en tête donna favœur à mes ordres ; l’ennemi pris de touts côtés combatît avec la fermeté la plus opiniâtre. Les rangs entiers tomboient à la fois ; presque touts les officiers périrent ; et le désordre s’étant mis par là dans cette colonne tout prit la fuite.

« Le pillage fut horrible de la part des Français et des sauvages. Les officiers blessés qui touts l’avoient été dans ce dernier choc restoient sans secours. J’envoyay Messieurs De Normanville et Saint-Simon ramasser les soldats ; tout revint. Messrs de Carqueville Lapérade, Le Borgne, Mommidy et Hertel furent enlevés, les deux premiers expirent en arrivant au fort : il ne me resta plus de monde pour faire enlever le corps de monsieur De Beaujeu, je le fis cacher dans un ravin un peu écarté du chemin.

« Cependant touts les sergents étoient occupés à répandre les poudres des ennemis et à démonter leur artillerie. Je dépéchay un courier à mons De Contrecœur pour luy demander cent hommes avec des doux d’acier pour enclouer le canon, ce détachement étant parti trop tard s’égara dans le bois pendant la nuit la plus obscure et n’arriva que le lendemain.

« Touts les sauvages chargés de butin et de chevelures prenoient le chemin du fort à la réserve d’un certain nombre qui ayant trouvé de l’eau de vie dans les chariots ne purent se résoudre à l’abandonner et qui passèrent la nuit à se saouler.

« Nous étions dans cet état lorsque monsr Deslignerie vint à moy et me représenta qu’il n’y avoit pas moyen de garder la place ; qu’il ne nous restoit plus personne ; et que l’ennemi étoit en état de revenir avec huit cents hommes fraix qu’il avoit fort près de nous. Nous nous consultâmes et nous prîmes le parti de nous retirer en vûe de rallier notre petite armée qui avoit peu souffert et qui n’étoit que dispersée pour nous mettre en scituation de remarcher le lendemain si l’ennemi se trouvoit en état de faire de nouveaux mouvements avec sa réserve, par l’événement la chose n’eut pas été facille, touts les Sauvages étant partis sur le champ sans prendre congé pour retourner dans leurs villages.

« Le lendemain matin les Sauvages qui avoit passé la nuit à boire sur le champ de bataille revinrent avec quelques officiers qui y étoient restés avec eux, il est inutille de dire par quel motif, ils rapportèrent que l’ennemi marchoit à nous et qu’ils avoient entendû les caisses.

« Je partis par terre avec monsr De Léry et cent hommes pour aller chercher l’artillerie sur le champ de bataille, monsr de Céloron conduisit par la rivière des pirogues pour la transporter. Cela s’exécuta non sans allerte, chaque Sauvage qui venoit à nous nous annonceant l’ennemi : mais nous la conduisîmes au bord de la rivière, ou ayant été embarqués elle fut bientôt rendue au fort. Deux découvertes que je fis faire pendant cette opération nous tranquillisèrent sur le prétendu mouvement des ennemis.

« Ainsi s’est passé, Monseigneur, la journée du 9 de juillet dans laquelle je me flate de m’être montré soldat et officier : il s’est trouvé des gens qui ont voulû blâmer ma retraite. Mais ils ne sçavoient, sans doute, pas que l’on ne garde pas un champ de bataille quand on n’est plus en état de le disputer, à plus forte raison quand il ne reste plus de quoy l’oser en avant unne garde de dix hommes.

« S’il se trouvait quelqu’un, Monseigneur, entre ceux qui étoient à cette action qui osât nier un seul point de ce que j’avance, et qui le put prouver, je mérite d’être cassé pour avoir eu l’audace d’en imposer à Votre Grandeur.

« J’ose vous supplier très humblement, Monseigneur, de mettre cette lettre sous les yeux du Roy. Je suis extrêmement jaloux des grâces de Sa Majesté, mais je le suis encore plus que mon maître soit informé que je le sers en brave officier, en bon et fidelle sujet, et que je ne mange point indignement le pain que Sa Majesté me donne.

« Cette relation, Monseigneur, n’étant qu’unne appologie de ma manœuvre et que ma délicatesse exigeoit, je ne parle pas de plusieurs officiers qui m’ont parfaitement bien secondé. La pluspart ayant été recompencê j’ay lieu de penser que la Cour leur a rendû la justice qu’ils méritent.

« Depuis l’année dernière, Monseigneur, j’ay eu l’honneur de commander ici avec infiniment plus de succès que je ne devois naturellement l’espérer. J’ay réussi à mettre contre les Anglais touttes les nations de cette partie qui étoient leurs plus fidelles alliés. Ces sauvages dont partie étoient leurs domiciliés leur font maintenant une guerre cruelle et qui durera longtems : Car de la manière que les esprits sont tournés il ne faut pas penser qu’en faisant nôtre paix ces barbares si conforment.

« Les loups et les chavanons, nations formidables par leur nombre et leur audace et nos plus proches voisins ici ne sont pas les seuls ennemis que j’ay sçû susciter aux nôtres, j’ay profité de l’ascendant de ceux cy sur les autres nations plus éloignées et portant par ce moyen mes pratiques de village en village j’ay porté la guerre jusques dans la Carolline du Sud et aux bords de la mer. Les têtes plates au nombre de soixante et quatre villages ont reçeu mes colliers et accepté ma hache, pour me servir de leurs termes ; les Charakis et Chicachias sont maintenant en conseil pour suivre la détermination généralle ; en un mot, Monseigneur, nos ennemis sont frappés de tout côtés et nous les entourons à l’heure qu’il est par nos alliés comme leurs établissements entourent les nôtres dans ce continent. Voilà, Monseigneur, le fruit de la victoire de l’année dernière : car Vôtre Grandeur n’ignore pas sans doutte qu’avant cela les loups et les Chavanons refusèrent hautement la parolle de monsr De Contrecœur dans un Conseil Général tenû dans le tems que l’ennemi étoit en marche. En présence de touts nos domiciliés du détroit et de Micillimakinak qu’ils luy répondirent que les Anglais étoient leurs frères comme le Français étoit le père des autres nations qui étoient présentes ; qu’ils ne se mêleraient point de nôtre querelle et qu’ils vouloient rester neutres. Deux mois après je sçus les déterminer, en proffitant des moindres circonstances : car tout est moyen, tout est ressort avec ces gens là ; et l’habileté consiste à n’en négliger aucun.

« Il est vray, Monseigneur, que j’ay trouvé plus de facilité que tout autre à les manier à mon gré ; quelque réputation acquise parmi les Sauvages dans le combat de l’année dernière eut bientôt courû de village en village et rendit tout docille à mes invitations.

« Vôtre Grandeur sçaura peut être aussi, Monseigneur, quand cette lettre luy parviendra, que cette année les colliers de monsr Demuy avoient été rejetés par les Sauvages de son poste, et que touts nos domiciliers du détroit étoient résolus à rester tranquilles, si je n’eusse engagé les loups et les Chavanons à leur envoyer des parolles pour les inviter à venir faire la guerre avec eux.

« Vous dirai-je aussi, Monseigneur, que je me flatte d’avoir beaucoup contribué à la détermination des Cinq nations en mettant celles de cette rivière en méfiance et en arrêtant les partis des cinq villages qui passoient ici pour aller frapper sur des nations éloignées, j’ay réussy à les faire presque touts frapper sur l’anglais et s’il s’en est trouvé quelqu’un qui m’ayt résisté, j’ay toujours sçu le démembrer, par là j’ay mis les Iroquoix dans le cas de craindre les loups et les chavanons s’ils ne suivaient pas leur exemple ; et les partis que j’ay arrêté ici ayant porté dans leurs villages des chevelures et des prisoniers, ils se sont trouvés engagés à la guerre pour ainsy dire malgré eux.

« C’est par de tels ressorts, Monseigneur, variés de touttes façons que j’ay réussi à ruiner les trois provinces limitrophes de cette partie, Pensylvanie, Marillande et Virginie ; que j’ay fait abbandonner, et détruit de fond en comble les habitations à trente lieues de profondeur à compter de la ligne du fort Cumberlan. Je n’ay pas été huit jours de tems depuis le départ de monsr De Contrecœur sans avoir à la fois six ou sept différents partis en campagne dans lesquels j’ay toujours mêlé des Français. Jusques ici il nous en a coûté deux officiers et peu de soldats, mais les villages sont pleins de prisoniers de tout âge et de tout sexe ; l’ennemi a beaucoup plus perdu depuis la bataille qu’il ne fit le jour de sa défaite. L’on compte plus de deux mil cinq cent chevaux pris dans ces incurtions : les gazettes étrangères fairont foy, Monseigneur, de ce que j’ay l’honneur d’avancer à Vôtre Grandeur.

« Monsieur De Vaudreuil aura eu l’honneur de vous rendre compte, Monseigneur, que c’est par mes soins que s’est ouverte la communication de la Louisiane avec ces établissements. Cette rivière non pratiquée jusques à ce jour en remontant étoit réputée impraticable. Les connoissances que j’en pris l’automne dernier par les Sauvages d’en bas et le besoin pressant me firent prendre sur moy d’envoyer à la nouvelle chartre demander un secours en vivres. Je fis choix pour cela d’un homme capable de juger en descendant des facilités et des inconvénients ; et enfin ce secours parti le 27 février est arrivé ici le 21 may quoyque cette fourniture n’ayt pas été aussi ample que je l’avoix demandée elle nous a sauvés ce printems en nous donnant moyen d’attendre les secours de Montréal qui ne peuvent jamais arriver ici que fort tard.

« Nous sçavons maintenant, Monseigneur, que cette route est la plus belle du monde, monsr le chevalier Devilliers qui a commandé l’escorte du convoy étant arrivé ici dans un bateau de dix-huit milliers qui tout chargé a remonté la chûte. Je me flate, Monseigneur, d’avoir rendû en cela un service considérable par les secours que la nouvelle chartre peut fournir touts les ans à ces postes dont ils auront longtems besoin.

« J’ay lieu d’être satisfait de ma besogne, Monseigneur, elle est sans doute flateuse pour moy et profitable au service ; mais elle l’eut été bien d’avantage si l’on m’eut envoyé de Montréal les matières propres à l’artifice que j’ay demandées depuis l’automne dernier et pendant l’hiver. Monsieur le Général m’a fait l’honneur de me marquer qu’il avoit donné ses ordres à ce sujet à monsr Lemercier et que je recevrois tout ce que je demandois mais rien n’est arrivé. Monsr Lemercier a supprimé l’article des artifices dans ses envois, il ne m’est pas parvenû un once de souphre ny de salpêtre ; et ce retranchement laisse encore subsister le fort Cumberlan car touttes mes dispositions étoient faites pour le brûler, sa construction et les dispositions des sauvages me répondoient pour ainsy dire du succès.

« L’ennemi a fait quelques mouvemens depuis un mois dont j’ignore le but, mais nos partis ayant frappé chaque jour sur les trouppes qui arrivoient au fort Cumberlan leur quartier d’assemblée, j’ay sçu par des prisoniers nouvellement arrivés et par trois déserteurs que le général Wachinston avoit changé de dessein jugeant qu’il n’avoit pas assés de monde pour rien entreprendre.

« Vôtre Grandeur en lisant cette letre trouvera peut-être, Monseigneur, que je me fais trop valoir et je m’apperçois moy-même que mon stille sent un peu les bords de la Garonne où j’ay été élevé ; mais, Monseigneur, je sçay trop par l’expérience de l’année dernière que personne ne s’appliquera à donner du relief à mes services. Un bon officier est à plaindre, Monseigneur, dans un pais comme celuy cy où il se trouve isolé, dans un corps composé pour ainsi dire d’une seule famille. S’il a quelque talent l’envie s’attache a luy ; et s’il fait quelque chose digne de louange, la crainte de l’en voir recompancé fait que chaqu’un s’applique à en diminuer le prix.

« J’auray l’honneur de rendre compte à Vôtre Grandeur à la fin d’automne de la suitte de la campagne dans cette partie. Daignés Monseigneur, lire cette letre avec bonté ; elle est d’un homme qui ne demande qu’à verser son sang pour le service du Roy et qui mourroit satisfait si Sa Majesté avoit unne foix prononcé qu’elle est contente de ses services.

« Je suis avec un très profond respect, Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

Au fort Duquesne, le 24 juillet 1756. »

Pour appuyer cette lettre, et pour prouver que les plaintes du capitaine Dumas étaient loin d’être mal fondées, citons l’extrait suivant d’une liste d’officiers que recommandait M. de Vaudreuil à Monseigneur le Garde des Sceaux.[4] Ce serait aussi une preuve de plus — s’il en était besoin — qu’il est né en France, car il n’est pas probable qu’il eût servi pendant des années en Europe, comme capitaine, avant de venir au Canada, s’il eût été Canadien. Pour quelle raison aurait-il choisi ce régiment d’Agenais s’il n’eût été originaire de ce pays ? D’ailleurs, la lecture attentive du document qui précède prouve amplement sa nationalité française. Ses remarques sur son service dans le régiment d’Agenais, ainsi que celles relatives au Canada et à ses habitants, ne laissent subsister aucun doute à ce sujet.

« M. Dumas.

« Il s’est trouvé Commandant du détachement après la mort de M. de Beaujeu, il a ranimé les Canadiens et les Sauvages, et par sa bonne manœuvre et intrépidité a eu le succès dont j’ay eu l’honneur de vous rendre compte par mes lettres concernant cette affaire. D’ailleurs il a servi longtemps en France en qualité de capitaine d’infanterie et mal à propos lui a-t-on fait perdre son ancienneté depuis qu’il est dans la Colonie. C’est un excellent officier. Fait à Montréal, le 30 octobre 1755.

Son caractère

Une bravoure à toute épreuve, une scrupuleuse probité dans ces temps de rapine, l’attachement au devoir, l’obéissance passive, même quand les ordres des supérieurs sont ou paraissent impérieux, injustes, ou inopportuns, des sentiments d’humanité qu’on ne trouve malheureusement pas toujours chez les militaires de profession, endurcis par le métier ; une grande sagesse dans le commandement, telles étaient les éminentes qualités qui distinguaient son beau caractère. Aussi bien, il était aimé de ses soldats et apprécié de ses chefs.

Le chevalier de Lévis le portait en haute estime ; il lui témoignait une véritable affection, comme il se plaisait à le lui répéter dans ses lettres.

M. de Vaudreuil le tenait pour un excellent officier à qui, disait-il, on avait fort mal à propos fait perdre son droit d’ancienneté depuis qu’il était dans la colonie.

Le marquis de Montcalm prisait fort l’habileté dont il avait fait preuve dans la direction des Sauvages durant son séjour au fort Duquesne.[6]

Toutes les mesures prises ou proposées par M. Dumas, durant son commandement à Jacques-Cartier et à Deschambault pendant l’hiver de 1759-1760, furent pleinement approuvées par le chevalier de Lévis et M. de Vaudreuil, qui ne cessaient de lui en témoigner leur satisfaction.[7] La lettre suivante en est une preuve convaincante. Nous la prenons au hasard dans le grand nombre.

« J’ai reçu mon cher Dumas votre lettre du premier de ce mois ; rien de mieux que toutes les dispositions que vous avez fait pour vos vivres et toutes les précautions militaires que vous prenés. J’en ai rendu compte à M. le général qui a tout aprouvé et dans toutes les circonstances n’est pas en peine des événemens, il est aussi persuadé que moi que la besogne ne saurait être en meilleures mains…

« Vous connaissez mon cher Dumas les sentiments de sincère attachement avec lesquels j’ai l’honneur d’être votre très humble et très obéissant serviteur,

Ces compliments ne sont ni vulgaires ni communs, bien qu’ils se présentent souvent sous la plume du chevalier de Lévis.

M. Parkman, de son côté, dit de lui, en parlant des incursions qu’il dirigeait du fort Duquesne sur les frontières de la Pennsylvanie en 1756 : « Dumas, required by the orders of his superiors to wage a detestable warfare against helpless settlers and their families, did what he could to temper its horrors ; and enjoined the officers who went with the Indians to spare no efforts to prevent them from torturing prisoners. » Il ajoute : « The attempt should be set down to his honor ; but it did not avail much ».[8]

Les Mémoires de Famille de l’abbé Casgrain, ajoute M. Parkman, contiennent un ordre de M. Dumas à M. Baby, officier canadien, à cet effet, et des ordres semblables de MM. de Contrecœur et de Ligneris. Un de ces ordres, signé de Dumas, fut trouvé dans les poches du sieur Douville qui fut tué sur la frontière.

Dans des Remarks upon the present situation of Canada datées novembre 1759, et adressées au général Amherst, le major Grant dit : « The command at Jacques Cartier is given to Mr. Dumas, the best Officer in the Colony — he is a Frenchman, but is much esteemed by the Canadians »…

« Captain Dumas », dit à son tour M. A. G. Doughty,[9] « was one of the bravest and most experienced of the officers of the Colonial Troops… »

À toutes ces précieuses qualités on peut encore, sans exagération, croyons-nous, ajouter l’esprit gaulois, et la faculté de sentir et de s’exprimer vivement, propre au méridional, qui se font jour dans ses lettres. Témoin, entre autres, sa lettre du 24 juillet 1756, dans laquelle il plaide si chaleureusement sa propre cause, et qu’il termine en disant que son style « sent un peu les bords de la Garonne où j’ai été élevé ».

Sa carrière

EN FRANCE

Comme tous les officiers de son temps, M. Dumas a dû entrer dans l’armée de bonne heure. On sait que, au XVIIIe siècle, les jeunes gens se destinant à la carrière militaire obtenaient vers l’âge de quatorze ans la commission d’enseigne. C’était là le premier pas. Or nous ne savons ni en quelle année il est né, ni dans quel régiment il débuta.

Né dans l’Agenais et « élevé sur les bords de la Garonne », il n’est pas improbable que ce soit dans le régiment du pays natal qu’il fit ses premières armes.

Nous savons toutefois que, avant de venir au Canada, il avait servi longtemps comme capitaine au régiment d’Agenais et que, arrivé dans la colonie, il réclama le droit d’ancienneté sur MM. de Contrecœur et de Beaujeu ;[10] le marquis Duquesne ne semble pas avoir agréé sa requête. Nous n’avons pu trouver la raison de ce refus. Le fier marquis le trouvait-il de trop petite naissance, ou trop peu courtisan ? On ne peut que conjecturer sur ce point. On voit cependant par les lettres de M. Duquesne au Ministre, que ce gouverneur, dès le début de son administration, se montra prévenu contre la plupart des officiers de la colonie, en commençant par le baron de Longueuil, qui avait gouverné le pays depuis la mort du marquis de La Jonquière. Il accorda ses préférences à trois officiers, MM. Marin, Péan et Le Mercier, qu’il ne cessa de prôner et en faveur desquels il importunait constamment le Ministre de ses instances de grâces et d’honneurs.

« Le départ de Duquesne », dit M. Garneau, « ne causa aucun regret en Canada. Son caractère hautain l’avait empêché de devenir populaire. »

Nous ne pouvons résister à la tentation de reproduire ici la lettre qu’adressait le marquis Duquesne au Ministre, à la date du 15 juillet 1755. L’on y découvre un personnage gonflé d’orgueilleuses prétentions, se complaisant à faire la leçon à M. de Vaudreuil, son successeur, et à lui tracer une ligne de conduite administrative.

« Monseigneur,

« J’ai l’honneur de vous informer que Monsieur de Vaudreuil est monté à Montréal le 12 du courant pour accélérer les mouvemens qu’il doit faire du côté de Choeguen, qui deviennent toujours plus pressés par les forces que les Anglois envoient de ce côté là et les barques qu’ils construisent en toute hâte pour croiser dans le lac Ontario. Je ne mets point en doute que Monsieur le Baron Dieskaw qui est chargé de cette opération ne réussisse.

« Personne de la Colonie n’ignore que j’ai offert mes services à Monsieur de Vaudreuil pour une opération aussi importante et que je ne lui aie fait observer que tout Canadien qu’il était il n’auroit pas mes mêmes facilités soit pour rassembler promptement sa milice, soit encore pour la célérité du départ. Je n’ai eu d’autre réponse de lui ; qu’il alloit monter à Montréal. À ce refus je lui ai communiqué Monseigneur, la lettre que vous m’avés fait l’honneur de m’écrire du premier avril, il m’a encore répondu qu’il monteroit à Montréal. Je lui ai cependant dressé le projet de cette expédition en présence de Monsieur le Baron Dieskaw et l’ai déterminé à se servir des Sieurs Péan et Le Mercier pour l’arrangement et la prompte exécution de cette entreprise, ces deux officiers m’aiant donné des fortes preuves de capacité dans mes mouvemens.

« J’ai remis à ce nouveau Gouverneur des mémoires de ce que j’ai fait dans cette Colonie et sur tous les objets les plus intéressants qui exigent beaucoup d’attention pour entretenir l’ordre, la règle et l’épargne que j’y ai établi dans tout ce qui a été de mon ressort.

« Je lui ai donné de plus un mémoire sur ce que j’aurois fait si la Colonie avoit roulé sur moi dans la circonstance présente.

« Je ne puis m’empêcher Monseigneur, de vous témoigner ma sensibilité sur ce que vous n’avés pas eu agréable de faire rouler sur moi jusques en automne les opérations du Canada. Je m’attendois cependant à cet agrément, vu mon travail et les connoissances que j’ai acquis ; j’en ai été si vivement touché qu’après avoir rempli tout ce que je devois à mon successeur et me voiant inutile, j’ai demandé à Monsieur le Comte Dubois de la Motte, la frégate la Diane pour passer à Rochefort où il me convient d’aller par préférence.

Je suis avec un profond respect Monseigneur,

Votre très humble et très obéissant serviteur

Québec, le 15 juillet 1755.

Inutile d’insister : l’insolence du marquis de fraîche date perce à chaque mot.

La ligne de démarcation entre Canadiens et Français était déjà bien dessinée à cette époque. Ceux-ci regardaient ceux-là comme des inférieurs et les Canadiens payaient leurs cousins de France en même monnaie. La même mentalité, du reste, existait dans les colonies anglaises où l’antagonisme était peut-être encore plus prononcé. Des faits nombreux et variés, qu’il serait superflu de rappeler ici, prouvent amplement cette disposition d’esprit des deux peuples, laquelle alla toujours croissant et atteignit son point culminant dans les dernières années du régime français. La conduite de M. Duquesne, du baron de Dieskau et de M. de Montcalm envers M. de Vaudreuil et les Canadiens en général, et que ceux-ci ressentaient vivement, est une preuve frappante de cet état, d’esprit regrettable dont nous parlons. Il est juste d’ajouter que le chevalier de Lévis fut une des rares exceptions à cette règle ; il fut toujours l’ami et le protecteur des Canadiens qui, en retour, l’aimaient et l’estimaient. Il en était de même pour M. Dumas.

Mais laissons cette digression. M. de Contrecœur avait été fait capitaine en 1748, après dix-neuf ans de service. Le sieur Dumas était plus ancien dans le grade, ayant « longtemps servi en France en qualité de capitaine d’infanterie », il avait suivi le régiment d’Agenais dans ses différentes campagnes, en Allemagne, en Corse, en Bavière et sur les Alpes, théâtres où il trouva maintes occasions de se distinguer et de gagner ses promotions.

On sait que le marquis de Montcalm fit, lui aussi, ces différentes campagnes, à partir du siège de Philipsbourg (1734), jusqu’à la paix de 1748. Ces deux hommes servant dans des régiments différents n’avaient probablement pas eu l’occasion de se rencontrer avant de venir au Canada. Néanmoins, lors du désarmement qui suivit le traité de paix d’Aix-la-Chapelle, le régiment d’Agénais, après de nombreux et brillants états de service, fut démembré et incorporé, le 10 février 1749, partie dans les Grenadiers de France, partie dans le régiment de Berry. Le capitaine Dumas paraît alors avoir été destiné au service des colonies et attaché aux troupes de la Marine.

Nous extrayons de l’Histoire de l’Ancienne Infanterie française de M. Louis Susane (Paris), 1853, vol. 8, p. 271, la liste suivante des services et des campagnes de ce beau régiment d’Agenais, qui eut en tout temps comme colonels commandants des officiers de distinction et de mérite.

« Agenois. — Créé sous ce titre, 4 octobre 1692, et donné à Antoine Clériadus, comte de Choiseul-Beaupré. Armée d’Allemagne jusqu’en 1694. Campagnes de 1695, 1696 et 1697 en Flandre ; siège d’Ath. Armée de Flandre en 1701. Combat de Nimègue en 1702. Passe à l’armée du Rhin, bataille de Friedlingen. Siège de Kehl. Campagnes de Bavière en 1703. Bataille d’Hochstedt en 1703 ; le 1er bataillon y est pris. Donné le 2 mars 1705 à Henri-Louis de Choiseul, marquis de Meuse. Armée de Flandre, bataille de Ramilies en 1706. Bataille d’Audenaerde en 1708. Bataille de Malplaquet en 1709. Bataille de Denain en 1712 ; le colonel y est très grièvement blessé. Donné le 17 octobre 1717 à Gilles de Carné, marquis de Trécesson, 1er février 1719 à Louis-Auguste, comte de Bourbon-Malauze, et 1er août 1731 à Armand, comte de Bourbon-Malauze, frère du précédent. Armée du Rhin, siège de Philipsbourg en 1734. Combat de Klausen en 1735. Campagnes en 1739 et 1740 en Corse. Armée de Bavière en 1742, secours de Braunau, défense de Deckendorf. En garnison à Bitche en 1743. Armée des Alpes en 1744 ; le colonel est tué à l’attaque des retranchements de Montalban. Donné 15 mai 1744 à Louis-François, marquis de Monteynard. Sert sur les Alpes jusqu’à la paix. Incorporé 10 février 1749, les Grenadiers dans les Grenadiers de France, et le reste dans le Berry. Les deux drapeaux d’ordonnance d’Agénois étaient jaune et violet, dans chaque carré, ces couleurs séparées par une diagonale festonnée. Habit complet gris-blanc, parements rouges, boutons et galon d’argent. »

Sa carrière

au canada

M. Dumas fut nommé capitaine dans les troupes de la Marine au Canada vers le 20 avril 1750.[11] Quelques jours plus tard il s’embarquait à Bordeaux pour le Canada. Nous ignorons la date précise de son arrivée à Québec. Dès l’automne de la même année il commande au fort Gaspareaux, en Acadie, où il avait dû se rendre en même temps que M. Saint-Ours des Chaillons, chargé de relever M. de La Corne à Beauséjour (novembre 1750). Il y exerça ses fonctions l’espace d’un an environ, et se vit remplacé par le chevalier Poilvillain de la Houssaye.[12]

Le marquis de la Jonquière, alors gouverneur général de la Nouvelle-France, fut remplacé au mois de juillet 1752 par le marquis Duquesne de Menneville, arrière-petit-neveu du célèbre marin Abraham Duquesne. Il avait servi dans la marine et avait atteint le rang de capitaine de vaisseau. Louis XV le fit marquis en même temps que gouverneur général du Canada.

Avant de raconter les exploits du sieur Dumas dans la vallée de l’Ohio où il devait s’illustrer, jetons un rapide coup d’œil sur ce qui s’était passé dans ces régions lointaines de la Nouvelle-France.

La paix de 1748 se maintenait difficilement entre la France et l’Angleterre ; ce n’était guère qu’une trêve qui ne pouvait être de longue durée. En Amérique, en effet, la question des limites de l’Acadie d’un côté, celle des territoires au sud des Grands Lacs, de l’autre, restaient en litige.

La Virginie qui se sentait à l’étroit dans ses limites, resserrée entre l’Atlantique, à l’est, et la chaîne des Alléghanys, à l’ouest, et dont la population augmentait rapidement, avait senti naître de nouvelles ambitions. Ne pouvant accroître son territoire ni au nord ni au sud, à cause des chartes royales qui délimitaient les territoires des provinces limitrophes, elle jeta, avec une désinvolture tout américaine, son dévolu chez le voisin de l’ouest, c’est-à-dire, sur la vallée de l’Ohio, à laquelle elle n’avait pourtant aucun droit. Passant du dessein à l’action, elle avait même déjà envahi ce territoire et en avait cédé une grande partie à la Compagnie de l’Ohio qui y faisait la traite et y concédait des terres.

De son côté la France repoussait les prétentions de cette province ; elle revendiquait cette région par droit de découverte et de premier occupant, L’Ohio, précisément, avait été découverte en 1673 par Louis Jolliet et le P. Marquette, les intrépides découvreurs du Mississipi, et M. Céloron de Blainville avait pris possession solennelle de cette vallée au nom du roi de France, en 1749, après avoir parcouru la rivière dans la plus grande partie de son cours.

Ce vaste territoire, au delà des Alleghanys, que se disputaient les deux nations rivales, était d’une haute importance. La vallée de l’Ohio s’étend sur une longueur de plus de six cents milles. Étant bien arrosé, ce pays est très fertile. C’était aussi alors, un territoire de chasse fréquenté par de nombreuses tribus sauvages. Cette région ne représentait toutefois qu’une faible partie de l’immense étendue de territoire en litige, lequel s’étendait vers l’ouest jusqu’au Mississipi, dont l’Ohio est tributaire. L’enjeu de ce duel colossal était donc d’une valeur considérable.

En 1753, M. Duquesne, ayant reçu ordre de la Cour d’empêcher les Anglais de s’établir dans la vallée de la Belle-Rivière prit des mesures énergiques. Il envoya le sieur Marin à la tête d’un détachement d’environ mille hommes à l’endroit appelé la Presqu’île,[13] au sud-est du lac Érié, avec ordre de faire respecter les droits de la France dans cette région. M. Marin y construisit un fort, puis un second[14] fut élevé à la rivière aux Bœufs. Un troisième fort, bâti l’année suivante,[15] fut nommé Machault, en l’honneur du nouveau ministre de la Marine.

En novembre de la même année, M. de la Chauvignerie fut envoyé de ce dernier poste à Chipengué,[16] village des Chaouanons, pour y établir un autre fort.

M. de Contrecœur, ayant remplacé M. Marin, chassa, le 17 avril 1754, des miliciens anglais occupés, sous la direction de l’enseigne Ward, en l’absence du capitaine Trent, à la construction d’un fort au confluent de la Monongahéla et de l’Alléghany, à vingt lieues à peu près des Appalaches, et éleva le fort Duquesne à cet endroit.[17]

Le mois suivant, le sieur de Jumonville fut envoyé par M. de Contrecœur, avec une petite escorte, destinée à le protéger contre les Sauvages, pour sommer le colonel Washington de se retirer de la vallée de l’Ohio. On sait comment le parlementaire canadien fut surpris et assassiné par les miliciens du colonel Washington le 28 mai. M. Coulon de Villiers, frère de la victime, reçut l’ordre d’aller venger sa mort. Il attaqua le colonel Washington enfermé dans le fort Nécessité ; après un violent combat qui dura dix heures, celui-ci dut capituler. Ce fait d’armes se passait le 3 juillet 1754.

L’année suivante le général Braddock arrivait en Virginie au mois de janvier et convoquait aussitôt en conférence les gouverneurs de province. « Il fut arrêté, » dit M. Garneau[18] « qu’il irait en personne avec les troupes réglées s’emparer du fort Duquesne et de toute la vallée de l’Ohio ».

On sait comment ce général tint sa promesse. Il avait vendu la peau de l’ours avant de l’avoir pris.

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la France et l’Angleterre étaient encore officiellement en paix, malgré les combats de l’année précédente dans ces régions, et que les négociations pour le règlement des limites se poursuivaient mollement entre les deux Cours qui se préparaient sous main à la guerre devenue inévitable. Le voile d’hypocrisie qui couvrait les pourparlers des agents diplomatiques — lesquels ne trompaient cependant personne — fut enfin brusquement déchiré par l’Angleterre, qui déclara la guerre à la France le 18 mai 1756. Celle-ci répondit par une contre-déclaration, le 9 juin. C’était là pures formalités puisqu’on se battait depuis plus de deux ans en Amérique.

Combat de la Monongahéla

Ayant passé sommairement en revue les faits les plus saillants de l’histoire de la vallée de l’Ohio, antérieurs au plus brillant en même temps qu’au plus important fait d’armes qui ait eu lieu dans cette région lointaine de la Nouvelle-France, il s’agit maintenant d’éclaircir un point essentiel, malheureusement resté jusqu’ici quelque peu embrouillé. Deux historiens, dont nous parlerons bientôt, sont la cause principale de ce manque de clarté. Ce point c’est le suivant.

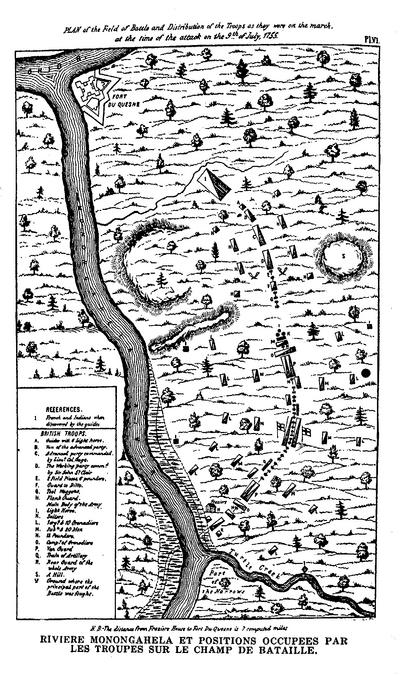

À qui appartient l’honneur de la brillante victoire remportée le 9 juillet 1755 sur les bords de la Monongahéla ?

Nous avons sous les yeux tous les documents qu’il a été possible de recueillir concernant cet engagement. Voici ce qui résulte d’un mûr examen de ces diverses pièces.

Tout en reconnaissant les mérites éminents de MM. de Contrecœur et de Beaujeu, et sans vouloir en aucune façon déprécier les services de ces deux officiers, nous croyons devoir répondre sans aucune hésitation, que le succès de la bataille revient de droit à l’indomptable énergie que déploya en cette circonstance le capitaine Dumas, et à l’empire qu’il exerçait sur ses hommes. Vaincre ou mourir ! Telle fut sa détermination ; tel, le gage de l’heureuse issue, presque inespérée, qui vint couronner ses valeureux efforts.

Il faut examiner les incidents tels qu’ils apparaissent à la lumière des documents de l’époque.

Le général Braddock, secondé par le colonel Washington, s’avance à la tête de 2200 soldats contre le fort Duquesne. M. de Contrecœur, commandant du poste,[19] apprend par ses éclaireurs que l’ennemi n’est plus qu’à une faible distance du fort.

Le 7 juillet il réunit en conseil ses officiers pour délibérer sur ce qu’il convient de faire. Devant l’impossibilité de défendre le fort, qui n’a que peu de canons, contre un ennemi qui en possède plusieurs, et dont la force numérique est bien supérieure à la sienne ; constatant qu’on a tout à perdre et rien à gagner si on reste sur la défensive, mais qu’il vaut mieux payer d’audace, il est décidé, sur la proposition de M. Dumas,[20] appuyé par M. de Courtemanche, et à laquelle les autres officiers se rallient, de se porter au-devant de l’ennemi et de se mettre en embuscade sur la route par où il approche.

Le lendemain soir, M. de Contrecœur, qui avait pris ses mesures dans le courant de la journée, va lui-même examiner le terrain.

Le 9, il envoie un détachement sous les ordres de MM. de Beaujeu, Dumas et de Ligneris. Ce détachement, composé de cent soldats, cent Canadiens et six cents Sauvages environ, ne peut atteindre l’endroit choisi, mais se trouve inopinément en face de l’ennemi, à trois lieues du fort. Les Anglais s’avancent dans un ordre parfait. M. de Beaujeu commence immédiatement l’attaque, « avec beaucoup d’audace, »[21] dit M. Dumas, « mais sans nulle disposition, notre première décharge fut faite hors de portée ; l’ennemi fit la sienne de plus près ; et dans ce premier instant du combat, cent miliciens qui faisoient la moitié de nos français lâchèrent honteusement le pied en criant Sauve qui peut »…

« Ce mouvement en arrière ayant encouragé l’ennemi il fit retentir ses cris de vive le Roy, et avança sur nous à grands pas. Son artillerie s’étant préparée pendant ce tems là commença à faire feu, ce qui épouvanta tellement les Sauvages que tout prit la fuite. L’ennemi faisoit sa troisième décharge de mousqueterie quand monsr de Beaujeu fut tué. »

« Notre déroute se présenta à mes yeux sous le plus désagréable point de vue ; et pour n’être point chargé de la mauvaise manœuvre d’autruy e ne songeay plus qu’à me faire tuer. »

La bataille était donc loin d’être gagnée lorsque M. de Beaujeu tomba. Les choses allaient mal et semblaient vouloir plus mal tourner encore, quand M. Dumas, du geste et de la voix, ranimant les hommes qui lui restaient, se porta hardiment de l’avant. Ses soldats ouvrirent un feu si vif, si meurtrier, que l’ennemi en resta étonné, hésita, et cessa ses cris. Les Sauvages s’en étant aperçus revinrent prendre part au combat. M. Dumas envoya aussitôt[22] le chevalier Le Borgne et M. de Rocheblave dire aux officiers qui étaient à leur tête de prendre l’ennemi en flanc.

Les tuniques rouges des troupes régulières anglaises, se détachant nettement sur le fond vert de la forêt, offraient un point de mire superbe à nos gens tous habiles tireurs. Aussi point de balles perdues : tous les coups portaient, et l’on choisissait de préférence les officiers afin de priver les soldats de leurs chefs. Les rangs de l’ennemi s’éclaircissaient à vue d’œil, des lignes entières tombaient à la fois, fauchés comme des épis mûrs.

Les Anglais attaqués de tous côtés offraient cependant une résistance opiniâtre, et ne faisaient point mentir la réputation de bravoure et de ténacité de leur race. What we have we hold semblait d’ores et déjà être leur fière devise. Mais la seconde colonne arrivant sur ces entrefaites, juste au moment où les premiers rangs commençaient à fléchir sous la pluie de balles qui s’abattait sur eux de tous côtés, détermina un désordre qui devint bientôt indescriptible. Les rangs s’entremêlèrent, les canons anglais entourés par leurs propres troupes ne pouvaient plus servir. Le général Braddock était devenu impuissant : il s’efforçât en vain de reformer ses colonnes. Lui-même fut mortellement frappé après avoir eu trois chevaux tués sous lui. Le colonel Washington n’échappa que par miracle au massacre. Il fut entraîné par la déroute de ses gens et ne réussit qu’avec peine à traverser la rivière.

N’étant plus dirigés et soutenus par leurs officiers, se voyant décimés par ce terrible feu de mousqueterie, et ne pouvant riposter à un ennemi invisible, les Anglais finalement lâchèrent pied. Ce fut la déroute complète. M. Dumas lança alors ses gens à la poursuite, baïonnette au bout du fusil, et les Sauvages sortirent du bois en poussant d’horribles hurlements, la terrible tomahawk au poing. Ce fut un horrible carnage.

Pour échapper à cette affreuse boucherie, un grand nombre de soldats se jetèrent dans la Monongahéla, essayant de la traverser à la nage ou à gué, mais ils furent presque tous engloutis dans ses flots, et la rivière charria leurs cadavres.

Toutes les troupes du général Braddock n’avaient pas donné. Environ 1200 hommes avaient pris part au combat. Le colonel Dunbar, commandant l’arrière-garde en avait encore 1000 avec lui. Ceux-ci furent pris de panique en voyant la déroute du corps principal. Tous s’enfuirent et ne s’arrêtèrent qu’au fort Cumberland, après avoir détruit l’artillerie, les munitions et les bagages.

Ne connaissant pas encore toute l’étendue de sa victoire, et craignant que l’ennemi ne se ralliât et revint à la charge, M. Dumas prit des mesures en conséquence. Il fit arrêter la poursuite, rassembla ses troupes et décida de retourner au fort pour s’y reposer et s’y refaire. Un grand nombre de Sauvages étaient déjà partis pour leurs cantons, emmenant des prisonniers et rapportant des chevelures et du butin.

Nous extrayons ce qui suit d’une Relation de l’affaire de la Belle-Rivière, datée du fort Duquesne.[23] « Le 10 juillet… quelques sauvages, craignant que les Français ne leur fissent tort dans leur pillage, firent courir le bruit que les Anglais s’étaient ralliés et qu’ils marchaient pour gagner leur artillerie. On envoya aussitôt ordre à M. de Céloron d’arrêter la marche, et d’envoyer à la découverte. Après une longue délibération, il fut décidé que l’artillerie était l’objet principal pour empêcher l’anglais d’entreprendre une seconde attaque pour cette année, il fallait nécessairement s’en emparer. M. Dumas capitaine qui proposa de se mettre à la tête de cette expédition eut M. de Léry pour second, lequel M. de Contrecœur n’avait pas voulu laisser aller au feu le jour précédent parce qu’il était chargé de l’artillerie et des travaux. Il fut donc donné à M. Dumas avec un détachement de 100 Français et quelques sauvages pour aller à la découverte, M. Dumas ayant rejoint M. de Céloron envoya à la découverte des sauvages et Français qui rapportèrent que l’anglais s’était retiré n’ayant trouvé que des morts à plus de 6 lieues du champ de bataille, ce qui fit passer la nuit plus tranquillement à nos détachements…

« Le 11 juillet, il arriva sur les onze heures du matin une pièce de canon de fonte du calibre de 11’ que MM. Dumas et Léry avaient fait charger dans une pirogue dès le soir précédent. Ces messieurs arrivèrent sur les 3 heures après-midi et emmenèrent 3 pièces de canon de fonte du même calibre, 2 autres pièces de canon de fonte aussi du calibre de 5’½ de balle, 4 mortiers ou obusiers aussi de fonte de 7 pouces ½ de diamètre, 3 autres mortiers pour grenades de 4 pouces 3 lignes de diamètre ; on fit entrer le même jour les pièces d’artillerie dans le fort… Il fut emmené environ 80 bêtes à corne auxquelles les sauvages firent la guerre comme ils l’avaient faite aux Anglais… »

« Les pertes de l’ennemi furent énormes. Le carnage avait été presque sans exemple dans les annales de la guerre moderne, » dit M. Garneau.[24] Près de huit cents hommes avaient été tués ou blessés, sur les douze cents qui marchaient à la suite du général Braddock ; et de quatre-vingt-six officiers, vingt-six avaient été tués et trente-sept blessés… Les troupes en déroute rejoignirent le colonel Dunbar et communiquèrent leur panique à ses soldats. En un moment toute l’armée se débanda. L’artillerie fut détruite ; les munitions et les gros bagages furent brûlés, sans que personne sut par l’ordre de qui. La discipline et le calme ne se rétablirent que lorsque les fuyards, harassés, éperdus, arrivèrent au fort Cumberland dans les Appalaches. Le colonel Washington écrivit : « Nous avons été battus, honteusement battus par une poignée de Français qui ne songeaient qu’à inquiéter notre marche. Quelques instants avant l’action, nous croyions nos forces presqu’égales à toutes celles du Canada ; et cependant, contre toute probabilité, nous avons été complètement défaits, et nous avons tout perdu, »

Du côté des Canadiens les pertes furent légères, soit une quarantaine d’hommes dont trois officiers tués et quatre blessés.

Le sieur de Beaujeu fut fort regretté des Canadiens et des Sauvages qui l’aimaient beaucoup.

Cette fois la bataille était bien gagnée, la victoire avait enfin couronné d’une façon éclatante les efforts presque surhumains de la valeureuse petite troupe. « Superbe fait d’arme d’une poignée de héros ! » s’écrie avec raison le P. Le Jeune.[25]

La défaite du général Braddock eut un immense retentissement dans les colonies anglaises et jusqu’en Angleterre.

Cette victoire de M. Dumas non seulement ferma à l’ennemi l’une des trois routes par lesquelles il voulait pénétrer jusqu’au cœur du pays, c’est-à-dire Montréal et Québec, mais produisit chez lui le désarroi et le découragement.

La colonie était sauvée. En récompense de cette glorieuse journée, l’une des plus mémorables de l’Histoire américaine, dit M. Garneau, M. Dumas fut fait chevalier de Saint-Louis l’année suivante (17 mars). Il avait magnifiquement

mérité la croix d’honneur.Qui était commandant au fort

Duquesne en juillet 1755 ?

Deux auteurs, M. John Dawson Gilmary Shea et M. l’abbé Daniel, ont soutenu que M. Daniel Liénard de Beaujeu commandait au fort Duquesne en juillet 1755, et lui attribuent non seulement la victoire de la Monongahéla, mais aussi l’honneur d’avoir été l’auteur du projet d’embuscade dressée contre les troupes du général Braddock, c’est-à-dire qu’ils lui décernent tout le mérite de cette belle victoire.

Il sera pénible à certains esprits de voir disparaître la légende accréditée jusqu’à nos jours à ce sujet, mais la vérité historique a des droits imprescriptibles que l’on ne peut, que l’on ne doit pas méconnaître.

M. Shea, à qui l’Histoire du Canada est redevable de tant de travaux et de réimpressions de vieux ouvrages, a publié, en 1860, une brochure intitulée : Relations diverses sur La Bataille de la Malangueulé, gagnée le 9 juillet 1755 par les François sous M. de Beaujeu, commandant du fort Duquesne sur les Anglois sous M. Braddock, général en chef des troupes angloises. Recueillies par Jean-Marie Shea, Nouvelle-York. De La Presse Cramoisy, MDCCCLX.

M. Shea ne paraît pas avoir poussé bien loin ses recherches au sujet de l’erreur dans laquelle plusieurs historiens sont tombés, suivant lui, en disant que M. de Contrecœur et non M. de Beaujeu, était le commandant du fort Duquesne lors de la bataille de la Monongahéla.

Voyons sur quoi il fonde son assertion.

Voici la liste des pièces recueillies et publiées par cet historien :

1. Relation de l’action par M. de Godefroy, avec état de l’artillerie, etc.

2. Relation depuis le départ des troupes de Québec jusqu’au 30 du mois de septembre 1756.

3. Relation de l’action par M. Pouchot

4. Relation du combat tirée des archives du Dépôt général de la guerre.

5. Relation officielle, imprimée au Louvre.

6. Relation des divers mouvements qui se sont passés entre les François et les Anglois.

7. État de l’artillerie, munitions de guerre, etc.

8. Lettre de monsieur Lotbinière à monsieur le comte d’Argenson.

9. Extraits du registre du fort Duquesne.

Nous acceptons volontiers la Relation de M. de Godefroi, puisqu’il paraît avoir été témoin oculaire de l’affaire. En examinant attentivement cette pièce nous verrons que M. de Beaujeu y est qualifié de commandant de la petite troupe et non du fort. « Le 9, jour de l’action, M. de Beaujeu en partit avec environ 150 François tant officiers que cadets, soldats et miliciens, tout compris et environ 500 sauvages à huit heures du matin. De ce nombre de sauvages 300 prirent une autre route que le commandant ; ils passèrent la rivière Malangueulée, de sorte que le détachement se trouua près de l’ennemy bien foible, mais comme on étoit près de donner, les 300 sauvages rejoignirent le parti et on avança tout de suite pour frapper, environ à 3 lieues et demy du fort Duquesne où les ennemys étoient à dîner. On fit le cri et on donna dessus dans un endroit fort désavantageux pour nous, mais ils ne firent reculer notre monde que d’une dizaine de pas et cela à trois fois différentes. Ils avoient leurs canons chargés à raizins.[26] M. de Beaujeu fut tué à la troisième décharge. M. Dumas resta commandant ».

Deux pages plus loin, la liste des officiers tués dans le combat contient les noms suivants : « M. de Beaujeu, commandant, le chevalier de la Pérade et M. de Carqueville. Les blessés furent MM. Le Borgne, de Bailleul, Hertel et de Mont-midi.

Le mot Commandant apparaît trois fois dans cette relation, et M. de Beaujeu n’y est nulle part qualifié de commandant du fort.

La deuxième pièce intitulée : « Relation depuis le départ des trouppes de Québec, jusqu’au 30 du mois de septembre 1755 », n’est qu’un ouï-dire. L’auteur anonyme reconnaît lui-même n’avoir pas été présent à l’action ni au fort Duquesne. « Les regimans partagés par division de quatre ou cinq compagnies étoient partis pour se rendre en partie au fort Frontenac où nous devions former un camp et de là aller faire le siège de Choyen ; ce projet n’a pu avoir son exécution, ayant été obligé de les faire marcher pour empêcher les ennemis de faire celui du fort Saint-Frédéric, et on fut dans l’obligation de faire redescendre le régiment de la Reyne et notre première division qui étoit fort avancée ».

Les troisième, quatrième, et cinquième relations reconnaissent explicitement que M. de Contrecœur commandait au fort Duquesne. La sixième est encore un ouï-dire ; il n’y est d’ailleurs nullement question du commandant du fort. On voit tout simplement parmi les morts, « Monsieur de Beaujeu, Capitaine, Commandant. » Le document suivant est un État de l’artillerie, Munitions de guerre, etc., où il n’est pas non plus question du commandant. La lettre suivante est de M. de Lotbinière, elle est adressée, du Camp de Carillon, le 24 octobre 1755, à Monsieur le Comte d’Argenson. Il n’est aucunement question du commandant dans cette lettre.

M. Shea donne ensuite neuf extraits de sépultures faites au fort Duquesne. Parmi elles se trouve celle de M. de Beaujeu, capitaine d’infanterie, commandant du fort Duquesne et de l’armée. « On ne voit guère, dit M. Shea, la possibilité d’une erreur de la part de l’aumônier du fort quant à la personne du commandant. » Ceci paraît inattaquable. C’est le seul document sérieux qu’apporte M. Shea pour étayer son assertion. Disons tout de suite que M. de Beaujeu avait, en effet, été désigné au printemps de l’année 1755, par le gouverneur pour commander au fort Duquesne. Mais ajoutons que cet officier ne devait remplacer M. de Contrecœur qu’au départ de celui-ci. Or, comme en font foi la lettre de M. de Contrecœur à M. de Vaudreuil, en date du 14 juillet 1755, et celle du même officier au Ministre, du 20 du même mois, M. de Contrecœur n’était pas encore parti du fort à cette date. La lettre de M. Dumas, en date du 24 juillet 1756, confirme les deux lettres de son supérieur. Entre le certificat de l’aumônier et l’affirmation de M. de Contrecœur, il n’y a pas à hésiter. Les deux lettres officielles de ce dernier font foi. Du reste, l’erreur dans laquelle est tombé le Père Baron s’explique facilement par la commission de M. de Beaujeu.

M. Shea ignorait évidemment l’existence des lettres de MM. de Contrecœur et Dumas. Ses renseignements provenaient, d’ailleurs, comme il l’avoue lui-même ingénuement, d’une personne intéressée, c’est, en effet, à l’obligeance de l’honorable M. G. Saveuse de Beaujeu, de Montréal, qu’il les devait. Il procédait pour ainsi dire ex parte. L’on aperçoit bien le peu de solidité que présente son plaidoyer.

Quant aux preuves qu’apporte l’abbé Daniel à l’appui de sa thèse sur le même sujet, elles ne valent pas davantage. Il a, lui aussi, puisé ses arguments à la même source intéressée.

Voici ce que dit cet écrivain : « Quoiqu’on en ait dit et pensé jusqu’à présent, c’était M. de Beaujeu, et non M. de Contrecœur, qui commandait au fort Duquesne en 1755. C’est donc à lui, et à lui seul, que revient la gloire d’avoir triomphé de l’armée anglaise. Nous tenons à constater ce double point, afin de rectifier ce que nous avons avancé plus haut, sur la foi des autres.

« 1o M. de Beaujeu commandait seul au fort Duquesne. M. de Contrecœur ayant demandé, dans l’hiver précédent, son rappel, écrit une pieuse contemporaine, M. le marquis Duquesne avait envoyé M. de Beaujeu, capitaine, pour le relever, avec ordre toutefois à M. de Contrecœur de ne revenir qu’après l’expédition, supposé qu’on fut attaqué, comme on avait lieu de le croire. » « M. de Beaujeu qui commandait dans ce fort, lit-on dans un mémoire déposé aux Archives de la Marine, prévenu de la marche des ennemis et fort embarrassé, avec le peu de monde qu’il avait, de pouvoir empêcher ce siège, se détermina à aller au-devant. » — « Monseigneur, écrivait à son tour, au ministre des Colonies, Madame de Beaujeu, après la mort de son mari, j’espère que vous voudrez bien faire attention au malheur que je viens d’avoir de perdre mon mari. Il s’est sacrifié à la rivière de l’Ohio, dont M. le marquis Duquesne lui avait donné le commandement ce printemps ? Enfin, son acte de sépulture le déclare « Commandant au fort Duquesne. » Ce point nous paraît donc bien établi. Le second qui en découle, ne l’est pas moins ».

« II° C’est à M. de Beaujeu que revient la gloire d’avoir triomphé de l’armée anglaise, 1o C’est lui seul qui conçoit et exécute le dessein d’aller attaquer l’ennemi : « Il se détermina à aller au-devant, dit le Mémoire déjà cité ; il le proposa aux Sauvages qui étaient avec lui. » Parlant de son beau dévouement, sa tante, la Mère de la Nativité, écrit : « Le Seigneur nous a enlevé le cher de Beaujeu qui s’est exposé et a sacrifié sa vie pour le salut de la patrie. » 2o Lui seul commandait en chef : « Il avait sous lui, rapporte la pieuse Annaliste déjà mentionnée, « MM. Dumas et de Ligneris, et quelques officiers subalternes. » Elle ne dit pas un mot de M. de Contrecœur. 3 ° Enfin, lui seul décide du succès de la bataille, comme le prouve 1o son plan d’attaque si hardi et si habile, 2o sa bravoure à la tête des troupes, et 3o la vengeance que tirèrent les Sauvages de sa mort, en achevant la victoire.

« Suivant deux mémoires, il fut frappé à mort à la première décharge de l’ennemi ; d’après d’autres ce ne fut qu’à la troisième, lorsque l’action était déjà bien engagée ; « s’avançant au milieu des foudres et des feux, dit encore la même Annaliste, sa contemporaine, il tomba mort à la troisième décharge de l’ennemi. » De son côté, M. de Vaudreuil certifie que le chevalier de Beaujeu, capitaine d’infanterie du détachement de la Marine, a été tué le 9 juillet 1755, d’un coup de canon chargé à cartouche à la troisième décharge qu’il fit donner par les troupes et les Sauvages de la Colonie qu’il commandait. » Nous nous en sommes rapportés à ce dernier témoignage » dit en terminant l’abbé Daniel.

Examinons maintenant ces preuves. Quelle est cette pieuse contemporaine dont le dire a tant de poids auprès de l’abbé Daniel ? Nul ne le sait. Comment a-t-elle su ce qu’elle raconte ? Par ouï-dire, évidemment, car elle n’était certainement pas présente au fort lorsque fut décidée l’attaque et encore moins au combat. Ce témoignage n’a donc aucune valeur. On ne peut l’opposer à celui de MM. de Contrecœur et Dumas. Remarquons en passant que M. Daniel ne semble guère prêter d’attention aux mots suivants : avec ordre toutefois à M. de Contrecœur de ne revenir qu’après l’expédition. Que M. de Beaujeu ait été nommé pour relever M. de Contrecœur, c’est certain. Mais qu’il l’ait de fait relevé, rien ne le prouve ; au contraire, M. de Contrecœur avait l’ordre de ne quitter son poste qu’après l’attaque que l’on appréhendait. Est-il croyable qu’un officier de la trempe de M. de Contrecœur eût forfait à l’honneur en désobéissant à un ordre formel du gouverneur ? Non. Et n’est-ce pas ce qu’il faudrait conclure s’il eût cédé sa place avant la bataille ? Évidemment. Or rien n’autorise l’abbé Daniel à ternir ainsi la réputation de cet officier. Les documents cités au chapitre précédent prouvent le contraire, et toute la carrière de M. de Contrecœur donne un énergique démenti à l’imputation de l’abbé Daniel, voilée sans doute, mais explicite néanmoins. L’échafaudage si péniblement construit par cet historien tombe en pièces.

Madame de Beaujeu, sachant que son mari avait été désigné pour remplacer M. de Contrecœur » était de bonne foi. Mais sa lettre ne prouve tout au plus que M. de Beaujeu commandait la troupe envoyée pour rencontrer l’ennemi en chemin.

Quant au mémoire déposé aux archives de la Marine, c’est le document numéro 2 cité par M. Shea. Nous l’avons analysé plus haut.

La Mère de la Nativité ne fait que répéter ce qu’elle avait entendu dire, probablement par des membres de sa famille. Elle ne parle d’ailleurs aucunement du commandement du fort.

Enfin, l’abbé Daniel n’apporte aucune preuve que le plan d’attaque si hardi et si habile fût de M. de Beaujeu, plutôt que d’un autre.

Quant à la bravoure déployée par M. de Beaujeu, personne, que nous sachions, ne l’a jamais mise en doute. Elle demeure incontestée. Il ne s’agit nullement d’enlever la moindre parcelle du mérite de cet excellent officier qui avait d’ailleurs fait ses preuves auparavant, mais tout simplement de rétablir la vérité historique faussée, inconsciemment, nous en sommes convaincu, par ces deux historiens.

La lettre de M. de Vaudreuil, disant que M. de Beaujeu est tombé à la troisième décharge des ennemis, contient la vérité. Les Sauvages ont pu tirer vengeance de la mort de leur commandant, car ils l’aimaient, mais cela ne prouve rien au sujet du commandement du fort Duquesne.

Il ne faut pas oublier non plus que les pièces, produites par l’abbé Daniel, proviennent des papiers de M. G. Saveuse de Beaujeu, lequel était tout naturellement porté à se magnifier lui-même en exaltant un de ses parents.

En résumé, disons que les assertions de ces deux historiens ne sont pas justifiées par les faits, et qu’ils auraient été mieux inspirés en n’essayant pas de corriger l’erreur de leurs devanciers, sans se garantir une connaissance plus étendue et un examen plus approfondi des documents relatifs à cet important point d’histoire.

Nous ne leur en garderons toutefois pas rancune. Ils nous ont fourni l’occasion de rétablir les faits et de proclamer bien haut la gloire impérissable de M. Dumas, le véritable héros de la Monongahéla.

« La postérité, » dit Chateaubriand dans ses Mémoires d’Outre-tombe, « n’est pas aussi équitable dans ses arrêts qu’on le dit ; il y a des passions, des engouements, des erreurs de distance comme il y a des passions, des erreurs de proximité. » Cette assertion a été, jusqu’ici, applicable à l’histoire de notre héros. Elle ne devra plus l’être à l’avenir.

Après la victoire

Après le triomphe de la Monongahéla, M. Dumas, qui avait remplacé M. de Contrecœur dans le commendement du fort Duquesne, voulut poursuivre ses avantages. Ses premiers soins furent d’organiser des partis de Sauvages à la tête de plusieurs desquels il mit des officiers canadiens, et les lança sur les frontières ennemies qu’ils mirent à feu et à sang.

Depuis son arrivée au fort Duquesne, M. Dumas avait pris un grand ascendant sur les Sauvages de cette région, qu’il maniait à sa guise, et son prestige augmentait toujours ; il s’affermit surtout au lendemain de l’éclatant succès du 9 juillet qui avait frappé ces peuples d’admiration.

Les Loups (Delaware) et les Chaouanons (Shawanoes), anciens amis et alliés des Anglais, déterrèrent aussi la hache et se jetèrent dans une lutte à outrance contre leurs anciens amis. Les Mingoes ou Cinq Nations de l’Ohio, ainsi que nombre de tribus éloignées organisèrent des partis et tombèrent sur les malheureux colons de la Pennsylvanie, de la Virginie, du Maryland et de la Caroline. « The West rose like a nest of hornets, and swarmed in fury against the English frontier » dit M. Parkman ; et il ajoute : « Such was the consequence of the defeat of Braddock aided by the skilful devices of the French commander ».[27]