L’Architecture de la Renaissance/Texte entier

DE

L’ADMINISTRATION DES BEAUX-ARTS

COURONNÉE PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE

(Prix Montyon)

ET

PAR L’ACADÉMIE DES BEAUX-ARTS

(Prix Bordin)

Droits de traduction et de reproduction réservés.

Cet ouvrage a été déposé au Ministère de l’Intérieur

en mars 1892.

PUBLIÉE SOUS LA

DIRECTION DE M. JULES COMTE

L’ARCHITECTURE

DE LA

RENAISSANCE

PAR

LÉON PALUSTRE

PARIS

LIBRAIRIES-IMPRIMERIES RÉUNIES

May & Motteroz, Directeurs

7, rue Saint-Benoit.

INTRODUCTION

Dans le monde, aucun changement ne se produit brusquement. Les moindres effets sont soumis à des causes souvent multiples, toujours lointaines. Sans le passé, le présent devient inexplicable, et pour se rendre compte d’une période quelconque de l’histoire, il faut étendre ses recherches jusqu’à plusieurs siècles en arrière. Les événements se superposent, s’enchevêtrent, se déduisent les uns des autres avec une inflexibilité dont les esprits superficiels auraient seuls lieu d’être surpris, car nous sommes bien plus menés, en réalité, que nous ne conduisons. Qu’à un moment donné la civilisation ait jeté un éclat exceptionnel, que l’humanité se soit ennoblie par la manière dont la politique, la littérature et les arts ont été alors pratiqués, il y a là, certes, matière à exciter l’admiration, et l’on comprend les regrets inspirés par la disparition de ces heures sereines où tous les vœux semblaient pour ainsi dire réalisés. Mais rien ne se montre deux fois sous la même forme et vainement chercherait-on à faire revivre ce qui est définitivement mort. Un état de choses différent appelle des manifestations d’une autre sorte, et beaucoup de personnalité doit être mise dans une imitation pour la rendre acceptable.

Bien que les principes dont il vient d’être question aient une portée générale, nous ne les examinerons qu’au point de vue de l’architecture. On a cru longtemps et on se plaît encore souvent à répéter qu’il n’existe qu’un seul type du beau, par conséquent, que le but à poursuivre est très clair et parfaitement tracé. Mais, dans ce cas, il faudrait admettre également une seule civilisation, car l’un ne va pas sans l’autre et malgré soi on se trouve alors entraîné à sacrifier tous les progrès accomplis au cours des siècles.

Le brillant épanouissement du temps de Périclès n’est pas un produit particulier, dû à une situation exceptionnelle ; il résume les efforts faits par différentes civilisations, aussi bien en Grèce que dans les contrées environnantes. Dans les arts, comme en littérature, les œuvres de génie sont pour ainsi dire inconscientes ; la nation entière y a collaboré, et c’est ce qui explique le frémissement avec lequel on les accueille, l’enthousiasme qu’elles provoquent, la facilité que l’on trouve à les comprendre. Le Parthénon, Sainte-Sophie, Notre-Dame de Paris, en un certain sens, tiennent plus du symbole que du monument.

Il ne serait pas difficile, si nous avions l’espace nécessaire, de montrer que la Renaissance, ou du moins la transformation désignée sous ce nom, n’a pas fait et ne pouvait pas faire exception à la règle. Dans les siècles précédents, on suit le lent travail de préparation qui devait arriver à produire un si remarquable résultat. Commencé au temps de Charlemagne, grâce au puissant concours de quelques savants réunis autour du souverain, il se continue à la cour des derniers ducs d’Aquitaine, où prit naissance la poésie des troubadours. Le divorce de Louis VII fit un instant profiter l’Angleterre des avances de notre pays, et l’on ne doit pas oublier que Virgile, Stace, Ovide étaient lus et commentés en présence de Henri II. Bien d’autres princes, dont l’action a été plus ou moins grande, mériteraient également d’être rappelés. Ils suivaient le mouvement quand ils ne le favorisaient pas ouvertement. Le souvenir des anciens héros hantait les esprits, et l’on sait comment furent composées les listes d’hommes et de femmes, offerts à l’admiration publique sous le nom de Preux et de Preuses.

Cela n’empêcherait pas chaque nation, suivant son génie, de passer par toutes les phases du roman et du gothique. Et la chose en elle-même se présente de la manière la plus naturelle. Outre que la culture intellectuelle, esthétique et morale était loin d’être arrivée au degré voulu pour permettre la tentative qui devait avoir lieu plus tard, il restait encore, dans le domaine des créations possibles, un dernier champ à parcourir. L’arc brisé, par la facilité qu’il procurait, au moyen de poussées obliques, de substituer une légèreté presque exagérée à une lourdeur relative, laissait entrevoir des perspectives qui ne manquaient pas de séduction. Il fallait épuiser les combinaisons offertes par cette nouvelle condition de la matière, avant de se lancer, non pas dans une résurrection d’un lointain passé, ce qui eût soulevé trop de difficultés, mais dans une habile appropriation aux besoins du temps, des éléments si heureusement empruntés aux monuments antiques.

Ainsi que l’on pouvait s’y attendre, le mouvement n’a pas commencé à se dessiner partout en même temps, il ne s’est pas non plus développé partout avec le même succès et la même intensité. Les causes qui agissaient fortement d’un côté étaient souvent presque nulles de l’autre. La puissance des traditions, l’attachement à certaines formes considérées en quelque sorte comme l’incarnation du génie national, étaient autant d’obstacles contre lesquels il fallait lutter. Nous ne parlerons pas des influences diverses, nées de guerres successives ou de courants commerciaux. Le travail qui s’opère est analogue à celui dont les langues sont l’objet. À mesure qu’elles tendent à se fixer, elles se rapprochent de leur point d’origine. Les éléments étrangers, un instant dominants, sont réduits à un rôle secondaire ; il y a fusion et assimilation au profit du fonds le plus noble et le plus épuré.

LIVRE PREMIER

ITALIE

CHAPITRE PREMIER

LES DÉBUTS DE LA RENAISSANCE

Le mouvement scientifique, artistique et littéraire qui marque, pour l’Europe occidentale, la fin du moyen âge et le commencement de l’ère moderne, s’est manifesté tout d’abord au delà des Alpes, c’est-à-dire là où existaient des raisons plus pressantes non seulement de chercher des nouveautés, mais encore d’appuyer ces nouveautés sur l’étude et l’imitation intelligente des monuments romains. Jusqu’à un certain point, l’art antique reparut et la dénomination de Renaissance, contestable ailleurs, se trouve, en Italie, assez bien justifiée.

Logiquement, dans toute grande transformation, la littérature, qui est l’expression directe des mœurs et des tendances d’une nation, doit commencer à reprendre vie et éclat. Sans elle, la sculpture, dont le développement réclame des idées déjà formulées, des légendes établies, ne saurait marcher d’un pas sûr. Mais il en est différemment de l’architecture, qui, au besoin, peut se suffire à elle-même. Lorsqu’elle progresse en même temps que la sculpture, elle tient forcément cette dernière dans sa dépendance, elle lui impose ses besoins.

En Italie, à la suite de la littérature qui avait pris un immense essor, la sculpture produisit de bonne heure des œuvres importantes. Son avance sur l’architecture est d’un siècle environ. Toutefois, dans cet ordre de succession, il faut moins voir un sacrifice à la logique que le résultat de circonstances particulières dont l’histoire a conservé le souvenir.

Il y avait en Italie, à la fin du xiiie siècle, une région qui semblait un terrain admirablement préparé entre tous pour l’éclosion des idées nouvelles : c’était l’antique Étrurie, la Toscane moderne, appelée en quelque sorte pour la seconde fois à donner des arts à Rome. Là étaient des villes riches, libres, agitées par des rivalités ardentes qui, en maintenant l’énergie des caractères, amenaient, entre deux guerres, des luttes d’un genre plus élevé, chaque ville mettant sa gloire à posséder les œuvres des plus beaux génies. Parmi elles brillaient Pise, Sienne et surtout Florence, qui, loin de commencer à décliner comme les deux premières, croissait en richesse et en puissance. Le voisinage de Bologne, où existait une célèbre université, où l’esprit d’émulation était très développé, n’empêchera pas cette ville de devenir bientôt et de rester durant deux siècles le vrai foyer intellectuel de l’Italie. Toutefois, si les cités rivales et Rome elle-même demeurent en arrière, leurs efforts ne sont pas inutiles, et il faut leur accorder une grande part dans le progrès général.

Dante, né à Florence en 1265, de 1292 à 1320 travaille à sa Divine Comédie, qui s’inspire des auteurs classiques et transporte l’imagination du lecteur aussi bien sur le Parnasse, dans les Champs-Élysées et le Tartare que dans le ciel et dans l’enfer des chrétiens. Ce poème, il est vrai, du vivant de l’auteur ne fut connu que par quelques indiscrétions ; mais d’autres pièces moins importantes, publiées par Dante durant sa composition, eurent beaucoup de vogue et influèrent tout autant sur le goût des Florentins, dont la langue se trouva prendre une nouvelle forme, acquérir de l’élégance et de la distinction. Avec Boccace (1313-1375), et surtout Pétrarque (1304-1375), l’amour de l’antiquité ne fait que croître ; on ne se contente pas d’imiter les auteurs classiques, on les étudie, on les explique ; les écrivains latins sont mis à contribution, exploités comme un patrimoine national. On agit de même avec les écrivains grecs considérés comme leurs modèles, en attendant que ces derniers, ce qui ne devait pas tarder, soient reproduits dans leur propre langue.

Les arts plastiques se trouvaient ainsi orientés vers l’antiquité ; rien ne pouvait sérieusement les en détourner. L’Italie du Nord, après avoir subi les influences de l’architecture romano-germanique, acceptait celles de l’architecture gothique, que lui transmettait l’Allemagne plutôt que la France. Dans l’Italie du Sud, on employait ici le byzantin enraciné par un long usage, là le gothique français implanté par les princes de la maison d’Anjou. Entre ces deux extrémités de la péninsule, la région centrale n’était ni assez envahie par les importations étrangères, ni assez liée par ses traditions locales pour se trouver, même un instant, arrêtée dès qu’elle aurait pris son essor. De plus, l’art gothique y était introduit d’une façon trop intermittente, et il y était trop froidement accueilli pour pouvoir transmettre son système de sculpture. Quant à l’art byzantin, où la sculpture était presque nulle, il ne pouvait donner ce qu’il n’avait pas.

On sentit donc qu’il fallait tout reprendre par la base, et que le meilleur parti était peut-être, par une connaissance plus approfondie des monuments antiques, de rattacher le présent au passé, sans s’inquiéter des invasions du ve siècle et de tout ce qui avait été fait depuis. La tâche, du reste, ne présentait pas de trop grandes difficultés, vu le nombre de débris importants que renfermait chaque ville, vu surtout le voisinage de Rome où l’on pouvait faire un pèlerinage et étudier sur place les œuvres des grands siècles. Nicolas de Pise (1207-1278) n’eut pas besoin de se donner cette peine ; il lui suffit de voir au Campo-Santo certains sarcophages pour modifier son goût, qui se ressentait encore beaucoup de la raideur byzantine, et devenir un des précurseurs de la Renaissance. Dans ses bas-reliefs de la cathédrale de Lucques, dans sa châsse de saint Dominique, à Bologne (1267), dans la chaire de la cathédrale de Sienne (1266-1268) et la fontaine de Pérouse (1277), il est déjà un imitateur intelligent de l’antique. Il sait bien ordonner ses compositions, disposer ses personnages, arranger ses draperies et ennoblir ses têtes. Son fils, Jean de Pise, mort en 1320, ne laisse pas dépérir l’héritage paternel ; il va même plus avant dans la voie frayée, témoin son chef-d’œuvre, la chaire de la cathédrale de Pise (1302-1311), où l’on ne peut se méprendre sur la provenance des emprunts. Une de ses statuettes est presque la reproduction de la célèbre Vénus, dite plus tard de Médicis, récemment transportée à Florence. Les bas-reliefs de la façade du Dôme, à Orviéto, exécutés à la même époque, accusent les mêmes tendances.

Comme Jean de Pise, un autre élève de Nicolas, Frà Guglielmo, peu gêné dans l’expansion de ses idées par sa robe de dominicain, s’avoue disciple de l’antiquité dans la chaire de Saint Jean de Pistoja (1270).

Ce n’est pas encore véritablement là, cependant, un retour aux traditions de l’antiquité ; pour que celles-ci fussent bien comprises, il eût fallu être moins enveloppé par le moyen âge. Les mœurs, les coutumes, les institutions, les pratiques religieuses ne se modifiaient pas assez vite pour entraîner l’art dans une transformation subite. Ce que semblent avoir voulu avant tout les sculpteurs, c’est s’affranchir de la routine, se rapprocher de la nature, et si, dans leurs compositions, ils ont parfois copié une figure, un personnage, l’ensemble n’est jamais une imitation servile : l’antiquité est prise pour guide plutôt que pour modèle. La peinture devait bientôt suivre, sous la puissante impulsion de Giotto, une marche analogue, sans recevoir toutefois la même assistance que la sculpture, par le seul sentiment qu’il fallait à tout prix sortir de l’ornière.

La littérature, de son côté, ne s’affranchit pas, avec Dante, de l’esprit du moyen âge. C’est à cette période plutôt qu’à l’antiquité qu’appartient le Virgile de la Divine Comédie. Pétrarque rêve de Rome et de ses grands souvenirs ; il célèbre les monuments grecs et romains, son style se rapproche davantage de celui des auteurs classiques, mais il pense encore en homme du moyen âge, et il chante souvent comme un troubadour.

En architecture, ici on conserve le byzantin plus ou moins tempéré de roman, parce qu’il n’est pas en opposition directe avec les tendances qui se sont manifestées ; là on continue d’accepter le gothique en l’alourdissant, ou mieux en évitant cet excès de légèreté et de maigreur qui l’eût rendu peu propre à se parer de l’ornementation plantureuse que l’on demandait à la sculpture.

Nous ne sommes donc pas encore, au commencement du xive siècle, à l’aurore de la grande Renaissance. Il y a plus : l’effort des sculpteurs semble un instant s’arrêter, soit par l’absence de dignes successeurs, soit que ces derniers n’aient été ni poussés ni suivis par les architectes. Peut-être aussi les modèles étaient-ils encore trop peu nombreux, et ne pouvait-on rien faire au milieu des désordres et des calamités qui affligeaient alors l’Italie. Au delà comme en deçà des Alpes, le xive siècle est écrasé par la gloire des deux autres siècles entre lesquels il est placé.

Il faut dire que Rome ne jouait pas encore son rôle dans le mouvement artistique. En proie à l’anarchie au xiiie siècle, peu sûre pour les papes qui, d’ailleurs, avaient plus de souci de maintenir le prestige de leur autorité temporelle sur les rois que d’embellir la cité pontificale, elle fut peu à peu délaissée par ses souverains et finalement abandonnée pour Avignon (1309-1377). Le retour de Grégoire XI, en partie dû aux instances de sainte Catherine de Sienne, envoyée à Avignon par les Florentins, n’eut d’abord aucune influence appréciable sur les arts ; pendant quarante ans, la papauté, moralement diminuée par son séjour en France, ébranlée par le grand schisme d’Occident, n’a pas trop de son énergie pour réparer les avaries faites à la barque de Pierre. Lorsque, avec Martin V (1417-1431), elle se sentira assez forte et assez respectée, ses regards se porteront alors vers la ville éternelle, vers ses monuments délabrés, ses rues mal percées, mal bâties, et en voulant embellir Rome, elle préparera à la rénovation en voie de s’accomplir de nouveaux aliments et de nouvelles ressources.

Il ne faudrait pas croire cependant que le xive siècle fut une époque de sommeil ; n’oublions pas que Pétrarque vécut alors et que c’est aussi le siècle où Giotto († 1356) inaugura à Florence la peinture moderne. Dans les autres classes d’artistes, l’esprit continue toujours d’être tenu en éveil ; Giotto ne cesse pas d’exercer une certaine influence, et de plus il est architecte à ses heures. On le voit donner des conseils à André de Pise (1273-1349), lorsque celui-ci exécute, en 1330, une des portes de bronze du baptistère de Florence. Le campanile de Sainte-Marie-des-Fleurs, dans la même ville, est l’œuvre personnelle de Giotto, qui le commença en 1334, et dont les plans furent suivis par ses successeurs, à part la flèche que l’on supprima. Cette flèche était un couronnement gothique assez mal justifié par l’ensemble de la tour, où seules les fenêtres sont de style septentrional, les encadrements, les moulures, les corniches, les revêtements de marbre indiquant une tendance prononcée vers l’antique. Nous devons accorder ici une mention aux revêtements en marbre de différentes couleurs, usités particulièrement à Florence et à Sienne, et qui, d’après la juste remarque de Quatre-mère de Quincy, n’ont pas peu contribué à préserver les monuments des « puériles découpures » de la sculpture gothique. À Florence encore, dans l’église Or San Michele, Orcagna, sculpteur et architecte, exécute de 1348 à 1349, pour une Vierge vénérée, un tabernacle où, dans le but de réagir contre les poses encore trop raides et trop plastiques données aux personnages par la plupart de ses contemporains, il outre ses attitudes et ses expressions. En architecture, le gothique règne encore ; il prend même à Bologne, à Orviéto, à Sienne et à Milan une puissance qu’il n’avait jamais eue en Italie ; mais il est sans cesse discuté, les types qu’il fournit sont à chaque instant mis en question, corrigés, retouchés, confiés pour l’exécution aux architectes qui ont su y découvrir des défauts. À Sienne par deux fois, en 1322 et en 1356, on détruit ce qui est sorti de terre dans l’espoir de trouver mieux. Et de plus en plus ainsi on se rend compte du peu de conformité du gothique avec le génie italien.

Le xve siècle recueille enfin le fruit des tendances et des efforts qui l’ont précédé ; il en affermit, en étend et en accroît les résultats, de sorte que ce fameux quattrocento, comme l’appellent les érudits, — d’où le nom de quattrocentistes appliqué aux savants et aux artistes de ce même siècle, — nous offre le merveilleux spectacle d’une des manifestations les plus extraordinaires de l’esprit humain.

En ces temps heureux, tout favorise les hautes expressions de la pensée : les événements, les princes, les peuples, les artistes, les littérateurs et jusqu’aux passions qu’ennoblit le but vers lequel elles tendent.

Les deux principaux événements qui agissent sur les arts au xve siècle sont le retour de la papauté à Rome et la prise de Constantinople par les Turcs. Disons tout de suite que la portée de ces deux événements, du second surtout, a été exagérée.

La papauté n’est solidement établie à Rome, nous l’avons dit, qu’avec Martin V, c’est-à-dire vers 1420, et alors la Renaissance, commencée depuis trois ou quatre lustres, a déjà réalisé de notables progrès dans la voie que lui ont tracée Ghiberti, Brunellesco et Donatello. Bientôt néanmoins les souverains pontifes, par les découvertes qu’ils font à Rome, par les importantes constructions qu’ils y entreprennent, par les collections réunies dans leurs palais, par leur goût personnel pour l’antiquité et l’appui qu’ils accordent aux idées nouvelles, mériteront un des premiers rangs, sinon le premier, parmi les grands protecteurs de la Renaissance.

Gardiens de traditions religieuses immuables dans leur essence, ils auraient pu peser sur la forme que l’art donnait à ces traditions et réprimer ce qui, dans l’art profane lui-même, eût paru contraire à la sévérité des mœurs chrétiennes. Ils encouragèrent au contraire de légitimes libertés, et leur tolérance alla beaucoup plus loin que n’était allée au moyen âge celle de la plupart des princes catholiques. L’influence la plus notable qu’aient exercée les papes sur la direction de la Renaissance résulte de ce qu’ils conduisirent les architectes à l’appliquer aux églises avec la même indépendance et le même succès qu’aux monuments civils.

La prise de Constantinople et le renversement du Bas-Empire par Mahomet II, en 1453, n’affectèrent d’abord que la marche de l’érudition et de la littérature. Les Grecs exilés apportèrent des manuscrits et développèrent par la communication de ces manuscrits ou par leurs leçons orales les connaissances et le goût de la langue d’Homère. Quant à l’art, il ne se ressentit sérieusement qu’au xvie siècle de l’essor donné aux études classiques.

Le caractère italien tel qu’il s’épanouit à l’aurore de la Renaissance a bien plus fait pour celle-ci que les changements et les commotions politiques. L’art et le patriotisme, voilà ce qui tourne alors toutes les têtes vers ce qui est beau et grand, vers ce qui peut honorer la carrière d’un homme, embellir une cité et l’élever au-dessus de ses voisines. Qu’ils soient libres ou retenus par la main d’un maître, les peuples n’aspirent qu’à voir chaque jour éclore au milieu d’eux quelques nouveaux chefs-d’œuvre.

Ces sentiments sont au plus haut degré ceux des princes et des citoyens opulents. Tous semblent ne faire cas de leurs richesses que parce qu’elles leur permettent d’attirer à eux les grands savants, les grands artistes, de faire bâtir des édifices, de patronner des œuvres littéraires qui immortaliseront leur mémoire. Tous, papes et cardinaux à leur tête, répandent sans trop compter leurs largesses sur les hommes qui ont su prouver leur supériorité ; ils ne marchandent pas les marbres, le bronze, la main-d’œuvre, ne calculent pas le rapport qu’il peut y avoir entre leurs dépenses et leurs revenus ; ils vont de l’avant et au besoin s’endettent ou engagent leurs joyaux les plus précieux. La possession d’un artiste éminent devient une affaire d’État, et l’on devait voir, au commencement du xvie siècle, le pape Jules II menacer Florence d’une guerre si elle ne lui rendait son Michel-Ange. On construit sans nécessité, et presque avec la même facilité qu’on commande un morceau de sculpture, une pièce d’orfèvrerie ou un tableau. Un souverain pontife, Pie II, va jusqu’à rêver la création d’une ville, Pienza, qui s’élèvera sur l’emplacement de son village natal de Corsignano ; et, dès 1460, il charge son architecte, Bernard Rossellino, d’en tracer les rues, d’y élever un palais, un évêché et une cathédrale, travaux qui étaient fort avancés lorsque le fondateur mourut en 1462[1].

Il est vrai que l’Italie du xve siècle pouvait payer sa gloire : c’était alors la plus riche nation de la chrétienté. Le sol, fertile et bien cultivé, récompensait largement le paysan de ses labeurs ; les villes s’adonnaient au négoce avec les provinces et avec l’étranger ; Gênes et Venise étaient encore les reines de la Méditerranée. Les opérations de banque, déjà connues et pratiquées sur une vaste échelle, enrichissaient ces deux villes en même temps que Florence. Toute l’Europe recherchait les produits de l’industrie italienne. L’opulence, qui avait amolli les mœurs, éteint le patriotisme national d’ailleurs assez peu développé, par là même qu’elle éveillait des instincts de luxe, laissait vivre dans toute son énergie ou plutôt exaltait le patriotisme local. Aussi l’art présente-t-il en Italie un caractère bien différent de celui qu’on retrouve dans les pays environnants : au lieu d’être l’expression de toute une race, il est celle d’une ville, d’une région relativement restreinte ; bien plus, il s’assouplit aux conceptions individuelles de chaque artiste qui, dans sa recherche de ce qui le distinguera d’un rival ou dans le respect qu’il conserve de son propre génie, tempère largement par son imagination les rigueurs de la logique et appose à ses œuvres comme la meilleure des signatures son style personnel. Dans un monument, dans un tableau, dans un objet d’art, nous trouvons avant tout la pensée de l’auteur, et c’est un charme de plus qu’offre l’étude de la Renaissance.

Il y a pourtant une marche générale qui s’impose aux artistes, qu’ils en aient ou non conscience, et elle résulte d’influences diverses auxquelles ils ne cherchent pas à échapper.

La littérature joua son rôle au xve et au xvie siècle plus puissamment encore qu’elle ne l’avait fait au siècle précédent. Nous sommes maintenant à l’époque des humanistes. L’antiquité est savamment commentée par les érudits, qui s’efforcent de faire passer ses beautés dans leurs productions et qui se tiennent pour les plus grands hommes de leur temps s’ils sont parvenus à écrire dans le latin de Virgile ou de Cicéron. Sous Léon X, un prince de l’Église, le cardinal Bembo, recommandera à Sadolet, son collègue dans l’épiscopat, de bien prendre garde de gâter son style en lisant trop souvent la Bible. Des gens instruits en viennent à parler plus correctement dans une langue morte que dans leur langue maternelle.

L’art ne pouvait aller avec cette vitesse et cette désinvolture. Il est soumis à certaines nécessités, il lui faut subir certaines entraves qui l’affranchissent de tout excès. Du reste, pour atteindre à une imitation, même sage et réservée, de l’antique, un point de départ manquait encore. L’archéologie, sœur cadette de l’érudition et venue longtemps après elle, était une science toute nouvelle et toute rudimentaire au milieu du xve siècle. On ne s’occupait que depuis assez peu de temps à recueillir, chaque fois que faire se pouvait, des fragments de sculpture et d’architecture. Une bulle de Pie II, promulguée le 28 avril 1462, est la seconde loi que l’on connaisse — la première est due au roi ostrogoth Théodoric — destinée à protéger ce que nous appelons aujourd’hui les monuments historiques. Les princes et les artistes eux-mêmes commencent seulement à se former des collections précieuses où les modèles peuvent être étudiés d’une façon plus rassise. Ghiberti, par exemple, possédait un riche cabinet de bronzes, de camées et de médailles. Les travaux de voirie, de restauration et de construction, à Rome, fournissent bientôt des fragments considérables ou des œuvres entières, et chaque découverte a la portée d’un événement. À leur tour, les papes créent ces magnifiques musées que viendront consulter tant d’artistes et admirer tant de curieux.

Il est une étude qui procède à la fois de l’érudition philologique et de l’archéologie : c’est l’épigraphie. On n’eut garde de la négliger. Les inscriptions, demeurées en grand nombre très apparentes sur les monuments, furent expliquées ; bien plus, leur texte, légèrement transformé, servit à indiquer de nouveau la date et la destination d’un monument, à composer une épitaphe. Celle que l’on voit gravée sur le tombeau du pape Eugène IV, mort en 1447, pourrait, à part les mentions qu’il a bien fallu accorder au personnage et au temps, convenir au mausolée d’un prêtre païen. À Rimini, sur le frontispice d’une église élevée par les Malatesta, fut placée une dédicace qui semble s’adresser à une divinité de l’Olympe : divae isottae sacrvm, « à la divine Isotta ». Or il s’en fallait qu’il fût même question d’une sainte !

Au xive et au xve siècle, l’Italie possédait d’habiles orfèvres et d’excellents médailleurs. C’est par eux surtout que commença la Renaissance, et un peu par eux qu’elle se répandit. L’orfèvrerie était alors une manière d’encyclopédie de l’art ; ceux qui s’y livraient, par suite des exigences multiples de leur profession, devaient savoir un peu de tout. L’architecture et la statuaire ne leur étaient pas étrangères ; ils devenaient les arbitres par excellence du bon goût, ils avaient voix dans les concours ; les sculpteurs et les architectes les consultaient, et souvent, comme Ghiberti, Donatello et Brunellesco, avaient commencé par être leurs élèves. Plus libres dans leurs conceptions et trouvant plus de modèles dans l’antiquité que dans le moyen âge, ils imitent la première et sont suivis de près par les médailleurs dont les produits n’ont pas de limites, chaque ville, chaque prince, chaque corporation voulant avoir sa médaille, sans compter celles qui sont émises à l’occasion du moindre événement et celles que des artistes eux-mêmes font frapper à leur effigie. L’habitude de se faire représenter en médaille engendre l’idée de se faire représenter en médaillon et de figurer de même les personnages que l’on veut honorer. Ce n’est pas assurément la Renaissance qui a inventé le médaillon, mais elle l’a employé beaucoup plus et avec beaucoup plus de bonheur que toute autre architecture, si bien qu’elle ne peut se concevoir sans lui ni en Italie ni ailleurs. Nous avons en France des médaillons empruntés comme style soit aux médaillons italiens, soit directement aux médailles qui circulaient en deçà des Alpes, après être sorties des ateliers de Pisanello, Matteo de Pasti, Boldu, Sperandio, Cristoforo di Geremia, etc.

Nous avons nommé les trois artistes dont le génie marque l’avènement de la Renaissance. Le premier en date est Ghiberti (1381-1455), l’heureux vainqueur, en 1402, du concours institué à Florence pour les portes du baptistère. Brunellesco (1377-1446), qui seul lui avait disputé la victoire, bien qu’un peu plus âgé, s’inclina de bonne grâce, reconnaissant la justice du jugement rendu ; puis, en compagnie de son ami Donatello (1386-1468), il partit pour Rome, où il espérait trouver dans l’étude des monuments antiques sa véritable voie. Là, en effet, ébloui par tout ce qu’il voit, il perd le soin de l’existence matérielle et ne rêve que chapiteaux, colonnes, entablements. Muni de bons dessins, instruit surtout par les méditations auxquelles il s’est livré, il revient plusieurs fois dans sa ville natale où une œuvre considérable préoccupe tous les esprits. Il s’agit d’élever sur le transept de Sainte-Marie-des-Fleurs la coupole dont Arnolfo di Lapo avait préparé la place, sans trop s’occuper des difficultés de l’exécution. Voyant que ses projets ont pour l’instant peu de chance d’être acceptés, il partage de nouveau son temps entre Rome et Florence, et attend patiemment jusqu’en 1420 l’occasion de provoquer un concours entre les architectes de tous les pays. Les Italiens seuls répondent à l’appel, et Brunellesco, qui prend part aux discussions préparatoires du jugement, critique si bien les plans et les idées de chaque concurrent qu’il n’en laisse rien subsister et qu’aucune résolution ne peut être prise. C’est alors qu’il expose ses idées. Suivant lui, il convient de dresser audacieusement au-dessus de la cathédrale la coupole du Panthéon d’Agrippa. À cette proposition chacun se récrie tout d’abord, puis on délibère et, finalement, sur la vue d’un modèle en relief qu’il présente, on est à moitié convaincu. Brunellesco entreprend alors la construction de quelques pieds de mur, avec l’aide de Ghiberti qu’il s’est laissé adjoindre. Mais ce dernier, dont l’ignorance comme praticien, grâce à de nouveaux artifices de diplomatie, est mise dans tout son jour, se retire bientôt, laissant son rival déployer seul une telle activité que peu d’années suffirent pour achever presque entièrement les travaux. À la mort du maître (1446), il ne restait plus que la lanterne à exécuter.

La coupole de Sainte-Marie-des-Fleurs, un peu plus vaste, mais surtout beaucoup plus solide que celle de Saint-Pierre de Rome, est la première œuvre architecturale de la Renaissance, aussi bien par ordre de mérite que par ordre chronologique. Et pourtant, si nous ne sommes plus en présence d’une construction gothique, nous n’avons pas non plus sous les yeux une imitation du Panthéon d’Agrippa, ni de tout autre monument romain. L’auteur a pris des anciens des leçons de goût ; il leur a demandé les secrets de l’art de bâtir, il ne s’est pas fait plagiaire. Dans la décoration, les grands pilastres d’angle et le petit ordre ionique de la balustrade sont presque les seuls tributs payés aux formes gréco-romaines.

Dans les autres édifices religieux construits par lui à Florence et dont le plan lui appartient en entier, Brunellesco se sert davantage de la connaissance qu’il a acquise des cinq ordres. Comme les Romains, du reste, il préfère le corinthien et le composite. Au palais Pitti on le voit également remettre en honneur l’appareil à bossages dont l’emploi avait été négligé, mais non abandonné par le moyen âge. Enfin, à l’hospice des Enfants-Trouvés, en 1421, le premier il place un fronton au-dessus d’une fenêtre, décoration qui, après avoir fait fortune dans tous les pays où la Renaissance a pris racine, est demeurée fréquente jusqu’à nos jours.

Plus encore par ses écrits que par les travaux de sa profession, Léon-Baptiste Alberti (1404-1472) fut le continuateur de Brunellesco. Tout entier à l’imitation de l’antiquité et n’admettant pas de compromis, pour guider ses confrères dans la voie où il s’est engagé il compose successivement plusieurs ouvrages, dont le principal, rédigé d’abord en italien, puis traduit en latin sous le titre De re œdificatoriâ (1452), à la demande de Lionel d’Este, ne fut publié qu’en 1485. On y trouve cet aveu qui est tout un programme : « Je n’écris pas seulement pour les artistes, mais encore pour les esprits curieux de s’instruire. » Aussi, l’auteur accorde-t-il presque autant de place à des sentences prises çà et là aux philosophes et aux littérateurs, qu’aux aperçus esthétiques et aux règles de la construction. Il passe en revue les vieilles cités où il a rencontré les restes les plus remarquables : Rome, Ostie, Véies, Tivoli, Alatri, Spolète, Sienne, Ravenne, etc. Comme architecte Alberti s’est distingué surtout dans la construction ou plutôt le rhabillage de cette singulière église de Saint-François, à Rimini, qui, par sa dédicace et son exacte imitation de l’antique, fut un vrai temple païen, le temple d’Isotta, la maîtresse de Sigismond Malatesta, transformée en déesse pour la circonstance.

Au-dessous des précédents, qui dominent toute l’histoire monumentale de la Renaissance, il serait injuste de ne pas accorder une mention très laudative au principal disciple de Brunellesco, Michelozzo († 1472), qui appliqua avec bonheur les idées du maître dans les villes où il fut employé, telles que Florence, Venise, Fiésole, Milan, etc. Puis, à un degré encore un peu inférieur, se montre Antonio Averulino, plus connu sous le pseudonyme de Filarète, qui publia lui aussi un Traité d’architecture, d’ailleurs assez médiocre. Il était à la fois sculpteur et architecte ; mais les portes de Saint-Pierre qui lui furent confiées, au premier titre, par le pape Eugène IV, ne méritent guère d’éloges, et si, au second, il fut appelé à Milan pour donner son avis tant sur certains travaux de la cathédrale que sur la reconstruction du château démoli durant la république ambroisienne, on ne voit pas qu’il ait eu le moindre succès.

Il est bon de signaler à côté des artistes les princes et les villes qui encouragèrent leurs idées et, par leurs commandes ou leurs largesses, en permirent la réalisation.

Si parmi les Mécènes les papes furent les premiers en dignité, ils furent loin d’être les premiers en date. S’ils se déclarèrent pour les tendances nouvelles, ce fut un peu pour y avoir été entraînés et par le génie des artistes qui venaient en pèlerinage dans la ville éternelle, et par d’illustres exemples qui ne leur permettaient pas de s’effacer, et par l’influence du milieu même d’où ils étaient sortis. Tous les papes du xve siècle, en effet, sauf Calixte III et Alexandre VI, étaient des Italiens, et ceux de la seconde moitié avaient vu s’élever pendant leur jeunesse, aux applaudissements de tous, les monuments qui marquaient la puissance intellectuelle de leur pays. Nous avons déjà parlé de Martin V, dont, surtout dans les commencements, le pontificat fut trop agité pour qu’il trouvât le loisir de prendre part aux vastes pensées qui déjà préoccupaient tant de villes de Toscane et même du nord de la péninsule. Plus tranquille sur la chaire de saint Pierre, Nicolas V (1447-1455) conçoit le dessein de reconstruire Rome et de lui rendre la splendeur qu’elle avait au temps des Césars. Malheureusement, le règne d’un pape est toujours trop court pour des projets dont l’exécution demande une longue vie ou une suite ininterrompue de générations animées d’un même esprit. Un Espagnol, Calixte III, qui succède à Nicolas V, laisse tout en suspens. Pie II, quoique Italien et humaniste, et malgré ses prénoms si antiques d’Æneas Sylvius, fait à Rome peu de choses pour la Renaissance. Paul II y réunit les éléments du premier musée public, et ce musée sera ouvert par Sixte IV (1471-1484), dont le pontificat de quinze ans est assez long pour mener à bonne fin ou à un état d’avancement notable un certain nombre d’entreprises commencées. Mais, manquant personnellement de goût, Sixte IV choisit surtout les hommes qui travaillent vite ; grâce à leur activité, il construit la chapelle Sixtine, Sainte-Marie-du-Peuple, Sainte-Marie-de-la-Paix, fait rebâtir plusieurs églises délabrées ou de structure trop barbare à ses yeux, et parvient à réaliser en partie les projets de rectification et d’embellissement des rues de Rome qu’avait conçus un quart de siècle auparavant son prédécesseur Nicolas V. L’exemple du pape entraîne les plus riches cardinaux : Joseph Riario, Marc Barbo, Guillaume d’Estouteville, et surtout Julien de la Rovère, plus tard Jules II, dont le règne devait établir la suprématie de Rome au temps de la seconde Renaissance. Déjà au xve siècle la papauté, loin de chercher à détourner de sa direction naturelle l’art et la littérature, les secondait jusque dans les manifestations qui les entachaient de paganisme. Les humanistes les plus célèbres étaient connus à Rome, parfaitement accueillis quand ils y venaient ; plusieurs, comme Pomponius Lætus, Platina, Argyropoulos, y eurent leur résidence ; il se trouve des humanistes dans le Sacré Collège et jusque sur la chaire de saint Pierre où nous avons signalé Pie II. C’est ce pape qui, un jour, pour convaincre les princes et les soldats qu’il voulait envoyer contre les Turcs, s’avisa de faire une harangue savante et bien pondérée où les citations d’auteurs grecs remplacèrent les textes évangéliques. « Ceux qui mourront dans la croisade, s’écria-t-il en finissant, ne recouvreront pas la science de toutes choses, comme le prétend Platon, mais ils l’acquerront, d’après l’opinion d’Aristote. »

Le haut domaine de l’art, au xve siècle, continue d’appartenir à Florence à laquelle Pise, malgré l’esprit novateur de ses artistes, ne put l’enlever, et qui affermit sa conquête par les aliments variés que seule elle pouvait donner au génie des artistes, d’ailleurs pour la plupart ses citoyens. L’humeur généreuse et l’esprit cultivé des Florentins, le culte enthousiaste qu’ils avaient voué au beau sous toutes ses formes faisaient de leur société un milieu particulièrement favorable à l’éclosion de Mécènes éclairés et d’esprits supérieurs. Les Mécènes, ce furent les Médicis, qui devaient finir si mal, mais qui commencèrent si bien ! Il leur suffit de seconder les nobles tendances de leurs compatriotes pour obtenir bientôt la direction incontestée de l’art en même temps que celle des affaires publiques. Cosme l’Ancien (1429-1464) fit élever par divers architectes, et décorer par divers peintres et sculpteurs, un grand nombre de monuments ; il commanda à Brunellesco un palais auquel celui-ci donna de telles proportions et une telle richesse, que l’exécution n’en fut pas entreprise, dans la crainte d’éveiller la susceptibilité des Florentins. Cosme put du moins réunir d’importantes collections d’antiques qui devinrent peu à peu sous ses successeurs le noyau du célèbre musée des Uffizzi. Son petit-fils Laurent (1469-1492), non seulement a mérité de l’histoire le surnom de Magnifique, mais fut à presque tous égards un homme accompli. Caractère chevaleresque, habile politique, orateur gracieux et éloquent, docte avec les savants, plein de pénétration et de goût avec les artistes, il a résumé les plus heureuses qualités de son peuple et de sa famille. Après lui, la splendeur de Florence eût pu difficilement se maintenir au niveau où il l’avait portée ; d’ailleurs il n’y avait plus guère à construire, et ce fut à Rome qu’au xvie siècle ses architectes, ses peintres et ses sculpteurs durent aller chercher des travaux dignes d’eux.

Certaines villes, témoins du mouvement merveilleux dont Florence était le théâtre, voulurent y prendre part ; mais leurs efforts en ce genre produisirent des résultats très inégaux. Le trop grand nombre de monuments élevés au xiiie et au xive siècle, des traditions trop fortes, des ressources trop restreintes et une tranquillité publique trop précaire ne permettaient pas ici une trop grande initiative, tandis que là, devant un terrain libre, sous la protection d’un gouvernement prêt à seconder tous les efforts, on pouvait se livrer aux entreprises les plus hardies. Nous allons rapidement passer en revue non seulement les plus prospères parmi les villes auxquelles il vient d’être fait allusion, mais encore celles qui, en dépit de leur faible étendue et du petit nombre de leurs habitants, n’en ont pas moins tenu une place considérable dans le mouvement artistique.

Au xve siècle, Pise, qui a perdu la Corse et la Sardaigne, qu’une mauvaise administration et les dissensions intestines ont ruinée, est à vrai dire une ville morte que Florence convoite et réussit un instant à s’annexer. On n’y peut donc songer aux vastes desseins. Orviéto est sous l’influence gothique, Sienne se ressent du passage des premiers novateurs du xiiie et du xive siècle ; sa cathédrale est terminée et son plus grand sculpteur, Jacopo della Quercia († 1438), est allé chercher ailleurs des travaux. On ne peut guère citer parmi les constructions de ce temps que le palais Piccolomini (primitivement Chigi), œuvre de troisième ou de quatrième ordre, gauchement conçue par Rossellino dans la manière d’Alberti.

À Bologne, l’esprit local, lorsqu’il sortait de son indifférence habituelle, se montrait généralement favorable aux traditions de l’art gothique. Néanmoins c’est dans cette ville que Jacopo della Quercia a laissé ses plus belles œuvres : le portail de San Petronio (1425-1433) et un tombeau à San Giacomo Maggiore. L’un des Bentivoglio, Jean II (1462-1509), faisant trêve à l’humeur batailleuse de sa famille qui s’était depuis longtemps emparée du pouvoir, prit même à la fin du siècle hautement parti pour la Renaissance.

Dans les Marches, deux petites villes, Urbin et Rimini, ont une gloire méritée qui doit presque tout entière remonter à leurs souverains.

À Urbin, la Renaissance se personnifie en quelque sorte dans le duc Frédéric de Montefeltre († 1482), une des figures les plus sympathiques de l’Italie au xve siècle. Sa seconde femme, Battista Sforza, s’exprimait élégamment en latin ; quant à lui, l’élève du savant et vertueux Victorin de Feltre, il faisait ses délices de la lecture des philosophes grecs, de Tite-Live et de saint Thomas d’Aquin. L’œuvre capitale de son règne est la construction d’un palais dû à Luciano da Laurana (1468), et tellement admiré même avant d’être terminé que Laurent le Magnifique en fit demander les plans.

Rimini, grâce aux Malatesta, joua un rôle important durant la première Renaissance. L’un de ses seigneurs, Charles, à la fois ami des lettres et des arts, se fit protecteur des humanistes et chercha à retenir près de lui Ghiberti. Un autre, plus célèbre, Sigismond (1429-1468), ayant eu le bonheur d’attacher Alberti à sa fortune, fit rebâtir ou plutôt transformer l’église Saint-François qui, par sa singularité autant que par sa beauté, eut une importance considérable sur la direction de l’architecture à cette époque.

À Ferrare, de 1393 à 1505, la maison d’Este demeure fidèle au mouvement artistique dont quatre générations activent l’essor. C’est ainsi que Nicolas III († 1441), prince vicieux et parfois cruel, en 1402 fonde une université, recueille dans ses voyages des monuments antiques et fait construire trois palais. Son fils Lionel († 1450), charmant esprit et heureux caractère, réunit une collection de pierres gravées ; c’est lui qui demanda à Alberti son Traité d’architecture, bien que la peinture ait à peu près seule illustré son règne. Borso († 1471), frère de Lionel, moins érudit, mais plus énergique, déploya un faste royal au milieu d’une des cours les plus élégantes et les plus policées de l’Europe. Plusieurs palais et maisons de plaisance ont été construits ou décorés par son ordre, notamment à Ferrare, le palais de la Schifanoja. Hercule Ier († 1505) marcha sur les traces de Borso, mais, moins heureux, perdit une partie de ses États. Il ne faut pas oublier que cette famille d’Este, à la fin du xve siècle et durant tout le xvie, demeura fidèlement attachée à la France. Alphonse, fils d’Hercule, et le cardinal Hippolyte d’Este soutinrent Louis XII contre Jules II et l’une des filles du roi, Renée, épousa Hercule II, dont la mort lui permit de rentrer en France, où elle se créa au château de Montargis une cour à l’italienne.

Le premier marquis de Mantoue, Jean-François de Gonzague (1407-1444), cultive les lettres, protège Pisanello et emploie, dit-on, Brunellesco ; mais c’est le règne de son fils Louis (1444-1478) qui marque les splendeurs de la Renaissance dans la patrie de Virgile. Ce prince appelle le peintre Mantegna, dont il supporte, plutôt que de s’en séparer, toutes les bizarreries de caractère ; il arrête plusieurs fois au passage Alberti et en obtient des dessins. N’oublions pas de signaler également les femmes de la famille. Paule Malatesta, épouse de Jean-François, aimait les lettres et les arts ; Barbe de Brandebourg († 1481), qui partagea l’existence de Louis, prodiguait à son mari les encouragements et souvent prit l’initiative de ses projets. Cet exemple devait être suivi plus tard par Isabelle d’Este, qui fut la protectrice des plus grands artistes du xvie siècle.

À Padoue, le souvenir de Tite-Live, auteur fort lu par les quattrocentistes, semble animer Jean Bellini et Mantegna, qui représentent volontiers des monuments antiques dans leurs tableaux. Dans cette ville, comme à Vérone, l’influence de Pétrarque se fait sentir et la Renaissance, grâce surtout à de nombreux collectionneurs, commence de bonne heure. Vérone est la patrie de Pisanello, le premier médailleur du xve siècle et celui dont les idées sont le plus tournées vers l’antiquité ; elle a vu naître aussi Frà Giocondo, autre admirateur des Grecs et des Romains.

À Vicence, le palais épiscopal est une ravissante construction de la fin du xve siècle, bien plus avancée comme style que les églises bâties à la même époque. Quant à Trévise, elle est surtout célèbre par le long séjour de Frà Francesco Colonna, l’auteur du Songe de Polyphile[2], livre qui, en Italie comme en France, par ses gravures aussi bien que par la manière dont le sujet est traité, eut une grande influence sur le mouvement des arts. C’est là également que, durant son épiscopat, l’humaniste Ermolao (Hermolaüs) Barbaro fit peindre dans son palais des scènes où les personnages se détachent sur des monuments antiques.

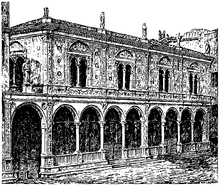

Venise, cité marchande, subit la Renaissance plus qu’elle ne l’accepte. Chez elle, les traditions byzantines d’une part, de l’autre celles de l’ère gothique sont tellement enracinées que l’art nouveau trouve des difficultés à se frayer un chemin. On aime le luxe, mais en parvenu plutôt qu’en grand seigneur ; la règle et le goût manquent à la fois et l’on ne s’occupe guère du style. Cependant, avec la famille des Lombardi, qui ne compte pas moins de trois architectes éminents, les choses à la longue changèrent un peu. Venise posséda un genre original qui, du nom de ses auteurs, prit le nom d’architettura lombardesca. Citons également, parmi les novateurs, Alessandro Leopardi et surtout Antonio Bregno, surnommé Riccio ou Rizzo († 1498), qui reconstruisit ou restaura une grande partie du palais des Doges.

Gênes, la rivale de Venise, secoue à peine le moyen âge. Il en est de même du Piémont, partout où règnent les maisons de Savoie et de Montferrat.

À Milan, le dernier des Visconti, Philippe-Marie, ne songe guère qu’à se mettre en sûreté derrière les murailles du château, véritable Coucy italien, dont la République ambroisienne ne laissa pas pierre sur pierre, mais qui fut, peu après, reconstruit et agrandi par François Sforza (1450-1466). Nous avons vu que Filarète fit partie de la commission consultée à ce sujet. Son séjour fut surtout utilisé au Grand-Hôpital, qui lui doit une partie de ses embellissements. Vers le même temps, un autre Florentin, Michelozzo, déploya un grand talent dans la construction de la chapelle des Portinari, à Saint-Eustorge. Quant à Bramante, de 1472 à 1499, il ne quitta guère Milan, où, grâce à la protection de Ludovic le More, des travaux importants lui furent confiés.

On ne peut parler de Milan sans rappeler que dans le voisinage est la célèbre chartreuse de Pavie dont la façade, en partie élevée par Omodeo, présente comme un magnifique résumé de la Renaissance du xve siècle, bien que les travaux se soient poursuivis jusqu’en 1546.

Assez facilement on pardonnerait à Naples, si éloignée du foyer de la Renaissance et dominée par des princes étrangers, de s’être tenue en dehors du mouvement. Cependant le goût nouveau y pénétra d’assez bonne heure avec Giovanni di Miniato (1428-1433), sculpteur florentin. N’oublions pas non plus que Michelozzo et Donatello exécutèrent à Pise, en 1427, un tombeau destiné à l’église Sant’Angelo a Nilo. Quant à l’arc triomphal, si pittoresquement encadré entre les deux tours du Castel Nuovo (1443-1471), il est l’œuvre d’un nommé Pietro, architecte et sculpteur milanais, qu’Alphonse d’Aragon éleva à la dignité de chevalier pour le récompenser de ses services. Alphonse, mort en 1458, eut pour successeur son fils Ferdinand, dont le long règne se prolongea jusqu’en 1494. Ce prince, ami de Laurent le Magnifique, fut un protecteur des arts. On lui doit la Porta Capuana (1482) érigée sur les plans du Florentin Giuliano da Majano.

CHAPITRE II

LA RENAISSANCE AU XVIe SIÈCLE

Tout en différant profondément sur un grand nombre de points essentiels, les deux siècles entre lesquels se partage la Renaissance italienne ont beaucoup de caractères qui leur sont communs. L’un et l’autre appartiennent à la même famille dont ils font connaître deux générations.

À peine né, le xvie siècle prend des allures propres ; Rome, qui possède Bramante, n’attend pas la mort d’Alexandre VI, survenue en 1503, pour entrer en possession de son rôle nouveau et se mettre à la tête du mouvement. Au lieu de venir simplement comme auparavant chercher des inspirations au milieu des ruines, faire bagage de tout ce qui pourra leur servir dans les villes où ils seront appelés, la plupart des architectes s’établissent d’une manière définitive ou ne s’en vont qu’avec esprit de retour. Papes et cardinaux, du reste, s’entremettent pour les retenir et, dans le but d’utiliser leurs talents, conçoivent les plus vastes entreprises. Néanmoins, l’action de Rome sur le xvie siècle reste bien moins complète et moins absolue que ne l’avait été celle de Florence sur le xve ; le foyer matériel, qui seul s’est déplacé, n’est entretenu que du dehors ; la flamme part toujours des lieux divers où elle s’était allumée tout d’abord, particulièrement de Florence qui ne se laisse pas de sitôt oublier.

Au xvie siècle comme auparavant, Rome vit de ses souvenirs et de son prestige, mais ce n’est pas de son sein que sortent les génies. Aucun des artistes qu’elle accueille ne compte parmi ses enfants. Elle doit Michel-Ange, San-Gallo, Peruzzi et Ammanati à Florence, ou tout au moins à la Toscane[3], Raphaël et Bramante à Urbin et ses environs, Vignola au duché de Modène, Giacomo della Porta à Milan, Ligorio à une ville qui ne paraissait guère en état de faire quelque chose pour la Renaissance, à Naples. Nous ne parlons pas des artistes qui vivaient en dehors de Rome ; ceux-là naturellement lui étaient étrangers. Pour n’en citer que quelques-uns, Buontalenti et Sansovino sont nés à Florence, Palladio à Vicence, Galeas Alessi à Pérouse.

Florence conserve un autre titre, et certes des plus glorieux, pour se placer à côté de Rome dans l’histoire du second siècle de la Renaissance italienne : c’est que cette glorieuse époque est qualifiée du nom de siècle de Léon X, que ce pape était non seulement Florentin de naissance, mais encore de la famille éminemment florentine des Médicis.

Mais faisons à chacun sa juste part et reconnaissons que, si Léon X a mérité, par l’élévation de son esprit et les encouragements qu’il accorda aux savants et aux artistes, la renommée dont il jouit, son action fut moins immédiate et moins décisive que celle d’un autre pape son prédécesseur. Le véritable représentant des aspirations et des tendances du temps fut Jules II, qui, non content de commander de grands travaux, en suit attentivement le développement, en surveille directement l’exécution. Nul plus que lui n’est demeuré en communion d’idées avec Bramante, Raphaël et Michel-Ange ; aussi sa mémoire est-elle intimement liée à la leur.

(Coupe.)

Lorsque Jules II, en 1503, succéda à Pie III, dont le court pontificat de trois semaines le sépare d’Alexandre VI, Bramante, alors âgé de cinquante-six ans, était installé à Rome depuis quatre années environ. Et ce séjour avait déjà modifié sa manière qui, assez fidèlement imitée tout d’abord de celle de Brunellesco, sous l’influence des monuments antiques, tendait, en se modifiant quelque peu, à acquérir certaines qualités de simplicité que nous examinerons bientôt. Mais auparavant il est bon de faire connaître quelles œuvres le grand architecte a laissées à Milan où, de 1472 à 1493, se sont développées ses aptitudes, où son génie s’est en quelque sorte préparé à la plus brillante carrière.

Dans l’énumération suivante, nous nous en tiendrons aux indications fournies par les trois écrivains qui ont le mieux étudié cette période de la vie du maître : H. de Geymüller, C. Casati et G. Mongeri. Ils sont d’accord entre eux pour lui attribuer :

1o Un projet de coupole destiné à la cathédrale (1486). Ce projet, forcément conçu en style gothique pour s’harmoniser avec le reste, fut l’objet, en 1491, d’une consultation à laquelle Bramante lui-même prit part. On ne sait si, dans les travaux qui suivirent, il en a été tenu compte ;

2o À Saint-Ambroise, la maison canoniale (1492) et les bâtiments claustraux (1498) ;

3o À Sainte-Marie-des-Grâces, la coupole, qu’il n’exécuta qu’en partie, la porte principale, la chapelle Saint-Paul, le tombeau d’un fils de Ludovic le More, la sacristie, le cloître et le réfectoire (1492-1494) ;

4o À Sainte-Marie près San Satiro, la première partie de la nef (vers 1474), la chapelle Saint-Théodore (1497), la seconde partie de la nef et les premières assises de la façade (1498) ;

5o À Sainte-Radegonde, le mur latéral de gauche et un cloître sur plan irrégulier ;

6o Au Grand-Hôpital, neuf fenêtres gothiques entre la loggia du milieu et le nouveau corps de logis, la moitié du portique de la grande cour, du côté du midi ;

7o À l’archevêché, le portique de la cour principale, vers la piazza Fontana (1493-1498).

En dehors de Milan et de Rome, on a voulu reconnaître la main de Bramante dans un grand nombre d’édifices ; mais ces prétentions sont loin d’être toujours justifiées. Si rien n’empêche, par exemple, d’admettre qu’il ait fourni des dessins pour l’embellissement de la cathédrale de Côme, — trois fenêtres (1491) et le revêtement extérieur (1500-1513) rappellent sa manière, — on ne voit pas sur quoi l’on se fonderait pour mettre à son compte certaines parties de la cathédrale de Pavie. Mêmes doutes au sujet de la Consolazione de Todi, jolie église à coupole sur croix grecque, dont chaque bras est terminé en hémicycle. Certains détails, au besoin, pourraient être de Bramante ; mais l’ensemble fait songer bien plutôt à Cola da Caprarola. D’autres attributions portent manifestement à faux : telles sont celles concernent la cathédrale de Città di Castello, entre Urbin et Pérouse, bâtie, de 1488 à 1529, par Bartolomeo Lombardo ; le portique de la cathédrale de Spolète, œuvre de deux architectes, le Milanais Ambrogio d’Antonio et le Florentin Pippo d’Antonio ; la cathédrale de Foligno, commencée en 1513 par Cola da Caprarola, et terminée en 1544 par le Florentin Baccio d’Agnolo, qui construisit la coupole.

Il ne règne plus aucune incertitude sur l’œuvre de l’artiste à Rome. Outre que les documents ne font pas défaut, sa manière désormais plus franche, plus accusée, suffirait le plus souvent à prévenir toute erreur.

(Plan de Bramante.)

Et en effet, quelque temps après son arrivée dans la ville éternelle, Bramante est un homme nouveau ; il s’affirme comme tel, bien que pas toujours à son avantage. Les qualités qui étaient son partage, comme elles avaient été celui de la plupart des architectes du quattrocento, nous voulons dire la grâce, la richesse d’invention, une sorte de liberté attachante, sont sacrifiées au désir d’atteindre à la majesté et à l’inflexible correction de l’architecture romaine. De la sorte, il se montre le représentant de la Renaissance dans le sens rigoureux du mot, il se fait le champion du retour pur et simple vers les formes antiques. On pourrait ajouter que le sentiment de respect inspiré par tout ce qu’il avait sous les yeux a bien pu amener Bramante à modifier ses idées. Sur cette terre semée d’admirables débris, tout imprégnée de l’ancienne civilisation, il ne pouvait transporter une manière de faire qui n’aurait pas eu sa raison d’être, quel que fût, du reste, son incontestable mérite.

De là est née l’école romaine qui, durant trois siècles, a, dans la plus grande partie de l’Europe, réglé la marche de l’art. On lui doit Saint-Pierre de Rome, c’est-à-dire la plus vaste conception des temps modernes. Bramante, après l’avoir fondée, en est demeuré l’un des principaux chefs.

Pour la première fois, la nouvelle tendance se manifeste, en 1502, dans une construction dont les dimensions sont petites, mais où l’architecte a su faire éclater tant de génie que la postérité, laissant le plus souvent de côté son nom de Saint-Pierre in Montorio, lui donne celui de Temple de Bramante. Au-dessus d’une crypte à voûte surbaissée et de forme circulaire, ornée de caissons, s’élève une rotonde pourtournée de colonnes, à laquelle on arrive par six degrés. Un premier étage jouant le rôle de tambour, en retrait sur les colonnes, supporte la coupole, composée, suivant l’usage qui prévaudra désormais, de deux voûtes, l’une extérieure qui sert de base à la lanterne, l’autre intérieure destinée à recevoir des peintures ou des ornements en relief. On le voit, c’est presque la copie de certains temples élevés par les Romains à leurs divinités, particulièrement à Vesta. Bramante s’était proposé de construire sur le même plan le cloître environnant, mais il ne fut pas donné suite à cette idée. Du même temps que la petite église Saint-Pierre in Montorio est le cloître de Santa Maria della Pace qui, sur le moment, contribua peut-être davantage à faire connaître Bramante, bien que l’œuvre fût moins originale. Dès son avènement, Jules II, pour ses grands projets, savait donc à qui s’adresser : son choix était tout indiqué d’avance.

Nicolas V s’était proposé de reconstruire la basilique de Saint-Pierre. Seulement, à sa mort (1455), les travaux, limités à la « tribune » ou chevet, ne dépassaient guère quelques pieds au-dessus du sol. Abandonnés alors, ils ne devaient être repris qu’après un demi-siècle par Jules II, dans des conditions qui méritent d’être notées. Le pape à peine installé fut tourmenté du désir de se faire élever un tombeau magnifique, et pour cela il entra en pourparlers avec Michel-Ange, dont le fier génie avait ses préférences. Un projet ne tarda pas à être présenté, mais tellement colossal que, même dans l’abside achevée de Saint-Pierre, si les prescriptions liturgiques n’y eussent pas mis d’obstacle, la place se fût encore trouvée trop étroite. Aussi Jules II résolut-il de jeter bas non seulement ce qui restait de la vieille basilique, mais encore la partie reconstruite par Bernard Rossellino. Tout devait prendre de plus grandes proportions, et les deux architectes appelés à présenter des plans, Giuliano da San-Gallo, l’oncle du célèbre Antonio, et Bramante, n’avaient qu’à s’abandonner à leur imagination. Comme on devait s’y attendre, le second l’emporta, et sans retard on se mit à l’œuvre. Sur les ruines de l’ancien temple à moitié démoli, la première pierre du nouveau fut posée le 18 avril 1506.

Le Saint-Pierre de Bramante, bien que rappelant dans ses dispositions principales certaines églises byzantines, où le plan général s’inscrit dans un carré et où la coupole centrale s’entoure de coupoles secondaires, paraît néanmoins une conception individuelle. Les figures ci-jointes feront comprendre l’économie des dispositions primitives et les changements imposés par les circonstances ou les vicissitudes de la direction. Dès le début, d’ailleurs, on eut à lutter contre de graves difficultés. Pour plaire au pape, qui se montrait impatient de voir surgir la grande coupole au centre de l’édifice, Bramante, négligeant sur deux côtés, au nord et à l’ouest, les bras de croix destinés à contrebuter les maîtresses piles, avait donné à ces dernières leur hauteur définitive, bandé les arcs et tout préparé pour pousser plus avant. Mais, au décintrage, un fléchissement s’accusa, des lézardes se montrèrent un peu partout, et comme il arrive souvent, cherchant le mal là où il n’était pas, on accusa le maître d’avoir trop restreint le diamètre de ses piles et mal assis ses fondations. Quoi qu’il en soit, les architectes chargés de trouver des moyens de consolidation ne pouvaient guère faire autre chose qu’englober les parties faibles dans un épais massif, et c’est à quoi ils procédèrent si bien que, de toute l’œuvre de Bramante, à peine si les grands arcs demeurèrent apparents.

En même temps que Saint-Pierre, le Vatican était l’objet d’une complète transformation. Un vallon s’étendait du palais vieux au Belvédère, Jules II résolut de l’enserrer au moyen de deux galeries longues chacune de quatre cents pas. Il obtiendrait ainsi comme un immense cirque, surtout grâce à un escalier à double rampe, montant à l’une des extrémités vers une partie semi-circulaire formant abside. Bramante, toutefois, ne put exécuter que la moitié de ce projet grandiose. La galerie qui domine la ville, dans son état primitif, était seule de lui, car, élevée avec trop de précipitation, elle s’est écroulée peu après son achèvement et a dû être reprise sur les deux tiers de sa longueur.

Celle qui lui fait face, postérieure d’un demi-siècle, ne date que du pontificat de Pie IV. Ajoutons que, sous Sixte-Quint, la construction d’une aile transversale est venue détruire toute l’ordonnance ; il n’est plus possible aujourd’hui de juger de l’effet projeté.

Bramante, au commencement de son séjour à Rome, a également élevé dans le Borgo Nuovo, pour le cardinal de Corneto (Adrien Castellesi), un charmant palais, appelé depuis, du nom de ses différents propriétaires, palais du roi d’Angleterre, palais Giraut et palais Torlonia. Puis en adoptant le même genre de décoration, dans un autre quartier de la ville, il commença, vers 1508, la construction du palais dit de la Chancellerie, qui passe à bon droit pour l’un des chefs-d’œuvre de la Renaissance. Autour de la cour règne un portique à double étage, dont la plupart des colonnes proviennent d’un édifice antique. Sur la rue, le rez-de-chaussée est décoré de bossages, tandis que plus haut, entre les fenêtres cintrées, s’allongent des pilastres corinthiens. Dans ce palais bâti pour le cardinal Riario, neveu de Sixte IV, tout n’est pas sacrifié à la majesté : on retrouve quelque chose de la grâce des premières compositions du maître.

Bramante mourut le 11 mars 1514, et sa succession, tout au moins en ce qui concernait Saint-Pierre, fut dévolue à son neveu Raphaël. Et la chose n’a pas lieu de nous étonner, car, de l’autre côté des Alpes, presque tous les arts étaient heureusement confondus[4]. À ce sujet, à peine avons-nous besoin de citer Michel-Ange. De son côté, si Raphaël, semble-t-il, ne s’occupa jamais de sculpture, en maintes occasions il montra qu’il pouvait être un habile architecte. Nous le blâmerons toutefois d’avoir dans son plan de Saint-Pierre, par la substitution de la croix latine à la croix grecque, fait perdre en harmonieuse majesté à l’édifice ce qu’il gagnait en dimensions. Il est vrai que Raphaël n’eut jamais le pouvoir de passer à l’exécution. Tout son temps s’est dépensé, en suivant les conseils de Frà Giocondo et de Giuliano da San-Gallo, à redonner aux maîtresses piles force et aplomb.

(Plan de Raphaël.)

Raphaël se montra mieux inspiré dans la construction de la villa Madama, près Rome, sur le penchant du Monte Mario. Ce casino, car il s’agit d’un lieu de plaisance et non pas d’une véritable habitation, fut commencé en 1516 pour le cardinal Jules de Médicis, plus tard pape sous le nom de Clément VII (1523-1534). Si les dimensions sont médiocres, l’édifice n’en éveille pas moins une singulière idée de grandeur. On admire surtout avec raison l’ordre de pilastres ioniques, la loge et les arcades qui plongent dans le bassin de la terrasse inférieure. De la cour disposée en demi-cercle, le visiteur passe dans un vestibule qui conduit à une galerie donnant sur le jardin. Tout l’intérieur est décoré de stucs et de peintures qui, par leur goût exquis, font songer aux Loges du Vatican. Raphaël, malheureusement, n’eut pas le temps de mener à bonne fin cette œuvre magnifique qui fut continuée par son principal collaborateur, Jules Romain.

Nous venons de parler des Loges : à la demande de Jules II, Bramante avait fourni un plan, et déjà les maçonneries sortaient du sol tout autour de la cour Saint-Damase, lorsque pape et architecte moururent presque en même temps. Le projet fut repris peu après par Léon X, qui chargea Raphaël de pousser rapidement les travaux. Néanmoins, le grand artiste, sur un des côtés seulement, éleva trois étages de portiques. Il avait hâte sans doute de procéder à la décoration intérieure des deux premiers, qui sont à arcades séparées par des pilastres, tandis que le dernier est à colonnes et entablements.

Durant un séjour à Florence que fit Raphaël en 1515, il fournit, dit-on, les dessins de deux palais. Mais l’un d’eux, celui des Uguccioni, ne semble guère pouvoir lui être attribué ; quant au second, destiné à un ami de l’artiste, Giannozzo Pandolfini, évêque de Troja, si Raphaël, ce qui est probable, en a conçu toutes les dispositions, il a été construit par Jean-François da San-Gallo. L’ensemble du monument offre un grand aspect d’élégance et de noblesse, les proportions et les détails ne laissent rien à désirer. On a réservé les bossages pour les angles et l’encadrement de la porte cochère qui est en plein cintre ; de beaux chambranles, aux fenêtres, rompent la monotonie des parties lisses ; une frise avec le nom du propriétaire et une corniche à modillons couronnent le tout.

(Plan de Peruzzi.)

Raphaël, à Saint-Pierre, eut pour successeur Balthazar Peruzzi qui, de deux ans seulement plus jeune que lui, — il était né en 1481, — avait déjà montré un grand talent dans la construction du petit palais dit plus tard la Farnésine, sur la rive droite du Tibre, lorsque les Farnèse se furent substitués au banquier Chigi. C’est un édifice aux profils très purs, dont la façade se fait en outre remarquer par des grisailles d’un caractère tout particulier. Mais l’architecture, il faut bien le dire, tient ici le second rang. On admire surtout et avec juste raison les fresques de la galerie où Raphaël et ses élèves ont figuré la célèbre fable de Psyché.

Le premier soin de Peruzzi, aussitôt son installation en qualité de chef des travaux de Saint-Pierre, fut de reprendre le projet de Bramante. La croix grecque une seconde fois eut toutes les préférences, et de nouveau l’on disposa à l’extrémité de chaque bras une abside semi-circulaire. Des changements, suivant l’idée de l’architecte, devaient être seulement apportés à l’extérieur, où, dans les parties rentrantes, quatre campaniles se seraient élevés au-dessus des sacristies. Ce que l’ensemble perdrait en noblesse, il le regagnerait ainsi en mouvement. Mais Peruzzi, avant sa mort (1536), loin de pouvoir mettre son projet à exécution, n’eut même pas le temps d’achever la consolidation des maîtresses piles. Pour s’être trop pressé au début, la construction de Saint-Pierre, sans parler de la dépense qui en était le résultat, se trouvait soumise à toute sorte de fluctuations en même temps qu’à de longs retards.

Pour bien juger Peruzzi, pour se rendre compte du talent qu’il savait au besoin déployer, il faut visiter à Rome le palais Massimi (1532). Nulle part ailleurs, en pareille circonstance, emplacement plus restreint et plus irrégulier n’a peut-être été imposé à un architecte ; et cependant tout paraît si naturellement combiné que, suivant la remarque de Quatremère de Quincy, l’on serait presque tenté de croire à un choix voulu et déterminé. La principale difficulté résidait dans la courbe de la rue, qui obligeait à élever une façade en arc de cercle. Afin de donner moins d’importance à ce dernier, Peruzzi, sur la moitié de la longueur, dans toute la partie centrale, a substitué un portique au mur plein du rez-de-chaussée. L’œil ainsi, de la rue, loin d’être arrêté, aperçoit entre les colonnes doriques un élégant vestibule, terminé à ses extrémités par deux grandes absides. Le premier étage n’offre rien de particulier, mais au-dessus règnent deux rangs de fenêtres plus larges que hautes, destinées évidemment à donner à la construction un aspect sévère. Tout cela est très étudié, et le xvie siècle n’a guère laissé de monuments qui lui fassent plus d’honneur.

À Rome, Peruzzi n’a pas construit que des palais : çà et là, on montre de lui quelques habitations de moindre importance où Quatremère de Quincy se plaît à reconnaître une imitation tellement fidèle de l’antique que l’esprit de l’observateur en est tout troublé. Enfin nous devons signaler, à Ferrare, une merveille de goût et d’élégance, la porte du palais Sacrati. Pour mener à bonne fin ce chef-d’œuvre, Peruzzi a négligé le reste de l’édifice, qui de nos jours encore attend son revêtement.

À plusieurs reprises, il a été question de Giuliano da San-Gallo (1445-1515). Cet architecte, qui de son vrai nom s’appelait Giamberti[5], ne comptait pas dans sa famille moins de quatre personnes adonnées à la même profession. Mais l’espace nous manque pour consacrer ici seulement quelques lignes, soit à son frère Antonio dit le Vieux (1455-1534), dont Vasari fait l’éloge, soit à ses deux neveux, Giovan-Francesco (1482-1530) et Battista (1496-?). Du reste, il faut bien l’avouer, la postérité n’a guère conservé le souvenir que d’un troisième neveu, Antonio dit le Jeune (1485-1546). C’est de lui que l’on est censé parler chaque fois que l’on prononce isolément le nom de San-Gallo.

À la mort de Giuliano, qui, nous l’avons vu, avait été appelé à Rome en même temps que Frà Giocondo, le jeune architecte, nourri des principes de ces deux maîtres, les plus habiles alors dans l’art de la construction, fut attaché par Bramante aux travaux de Saint-Pierre en qualité de surveillant général. Il se trouva ainsi de bonne heure familiarisé avec les moindres détails de l’immense édifice qui devait plus tard, lorsque Peruzzi vint à disparaître à son tour, lui être directement confié. La consolidation des supports de la coupole n’était pas encore achevée ; Antonio da San-Gallo, tout en s’occupant de ce soin, se prépara, suivant l’habitude, à continuer l’œuvre sur un plan nouveau. Il exposa même, dans le but de faire mieux connaître sa pensée, un modèle en relief, heureusement conservé jusqu’à nous, et dont les dispositions ne justifient que trop les critiques des grands architectes du temps. Les lignes principales, en effet, y sont comme étouffées par les détails, et la mesure de la richesse se trouve de beaucoup dépassée. Ce projet ne fut pas exécuté, quelque empressement qu’eût mis San-Gallo à réunir dans la future enceinte du monument les matériaux nécessaires.

Les travaux de Saint-Pierre, assez peu actifs, du reste, grâce aux discussions soulevées à leur sujet, permettaient souvent à l’architecte de s’occuper ailleurs. Aussi le voyons-nous donner ses soins à la petite église Notre-Dame-de-Lorette, dont la coupole est son œuvre. C’est à lui également que le pape s’adressa lorsque la solidité des Loges, compromise par l’addition d’un troisième étage, donna quelque inquiétude. Mais San-Gallo ne fit pas que continuer des édifices déjà commencés ou réparer les fautes d’autrui : il a attaché son nom à l’une des plus admirables créations de la Renaissance, nous voulons dire le palais Farnèse. Là où tout était laissé à son talent et à son inspiration, il s’est montré aussi habile architecte que constructeur consommé. Même on peut dire qu’il a fait un véritable tour de force en donnant, au cours de la construction, sans que le changement demeurât sensible, lorsque le cardinal Alexandre Farnèse, en 1532, fut devenu pape sous le nom de Paul III, plus d’étendue au projet primitivement arrêté. Le palais, complètement isolé, présente quatre façades à trois étages chacune, dont les fenêtres dites « à tabernacle » sont accostées de colonnes supportant un fronton. Sous le rapport de l’appareil, pour lequel on n’a employé que le travertin, aucune comparaison n’est à craindre avec les monuments les plus soignés de l’antiquité. La corniche mérite également un grand éloge ; son exécution est parfaite de tout point. Mais cette partie de l’édifice ne saurait figurer dans l’œuvre de San-Gallo, qui, à la suite d’un concours provoqué par le pape (1544), toujours désireux de mieux faire, s’était vu remplacé par Michel-Ange.

(Plan de Michel-Ange.)

Le grand artiste, du reste, devait être appelé bientôt (1546) à recueillir tout l’héritage du maître. Son premier triomphe le désignait au choix de Paul III pour la continuation des travaux de Saint-Pierre, qui gagneraient beaucoup à tomber entre les mains d’un génie entreprenant, ne se laissant jamais détourner de son but et capable d’agir avec promptitude et résolution.

À ces qualités que l’âge n’avait pas affaiblies, — il comptait alors soixante-douze ans, — Michel-Ange, par malheur, joignait quelques défauts. Chez lui, l’originalité frise souvent le mauvais goût. On sent un esprit qui, pour se donner la satisfaction d’innover, est prêt aux conceptions les plus étranges. Pas de règles fixes, aucune préoccupation des nécessités du métier proprement dit, mais une grande puissance de création, un haut sentiment du rôle que l’art doit jouer en toutes choses. Au sujet d’un sculpteur réputé habile, dont le temps se passait à copier des statues antiques, on l’entendit dire un jour : Chi va dietro ad altri, mai non gli passa innanzi ; et pour compléter sa pensée, il ajouta : Chi non sa far bene da sè, non può servirsi bene delle cose d’altri[6]. Ces deux phrases, sous forme d’adages, font admirablement connaître le fond de la pensée du maître, quelles étaient ses tendances et ses aspirations.

À Saint-Pierre, préoccupé surtout de produire certains effets, Michel-Ange négligea quelque peu la distribution intérieure. Il lui suffisait, quant à l’ensemble, de maintenir la donnée primitive : car, suivant son opinion fréquemment exprimée, « on ne pouvait s’écarter du projet de Bramante sans s’éloigner de la vérité ». Mais si l’intérieur conserve ses quatre absides, extérieurement il n’en apparaît que trois, celle du côté de la façade étant noyée dans un massif rectangulaire, destiné lui-même à disparaître derrière une colonnade. Sauf ce dernier arrangement, sauf également quelques modifications apportées à la coupole, le nouveau plan fut entièrement exécuté ; aussi, quand on parle de la basilique, est-il toujours question de Michel-Ange. La besogne, du reste, avait été menée si vite, qu’après lui tout remaniement devint impossible. Les murs, les piliers, les voûtes, le tambour même étaient à peu près terminés au moment de sa mort, arrivée en 1564. Seule, la façade n’étalait encore que des arrachements, ce qui plus tard, au grand détriment de la physionomie générale, conduisit à ajouter une nef complète avec ses bas côtés. Quant à la coupole, elle subit un changement assez notable par la surélévation de la calotte extérieure, dont la courbe, au lieu de demeurer plein cintre, tendit vers l’arc brisé, ce qui tout à la fois était plus harmonieux et plus logique, eu égard à la lanterne dressée au sommet. Car, les praticiens ne l’ignorent pas, les conditions d’une coupole hémisphérique et celles d’une coupole ovoïde sont bien différentes ; l’adjonction d’une lanterne, qui entraîne la déformation de la première, contribue au contraire à la solidité de la seconde, dont l’effet de relèvement, produit sur la clef par les assises voisines, se trouve neutralisé. Si Michel-Ange ne termina pas la coupole, il eut au moins un successeur digne de lui dans Giacomo della Porta, à qui revient l’honneur de la modification indiquée.

Sans parler de la célèbre corniche du palais Farnèse, que quelques-uns attribuent à Vignola, Rome doit encore à Michel-Ange deux constructions assez belles de lignes, mais aux détails mal conçus : la Porta Pia et le Capitole. Quant au tombeau de Jules II qui ne reçut, quant à l’architecture, pas même un commencement d’exécution, il apparaît surtout, dans les dessins parvenus jusqu’à nous, comme l’œuvre d’un sculpteur désireux de placer des statues.

Hors de Rome, on ne retrouve Michel-Ange qu’à Florence, où se firent ses premiers essais en architecture. Il s’agissait d’élever une rotonde destinée à contenir les tombeaux des Médicis (1514). C’est l’édifice connu sous le nom de nouvelle sacristie de Saint-Laurent, et nous ne saurions trop blâmer l’accumulation de détails capricieux et même disparates qui alourdissent l’ensemble. Le vestibule de la Bibliothèque Laurentienne (1524) est aussi du même maître, dont les restes, enlevés secrètement de Rome, où il était mort, par ordre du grand-duc Cosme Ier, reposent à Sainte-Croix.

On peut dire que la succession de Michel-Ange, à Saint-Pierre, fut recueillie par Vignola, car il ne saurait être question de compter parmi les architectes de la grande basilique un personnage incapable et à peu près inconnu qu’une cabale avait imposé à Pie IV. Mais le célèbre législateur de l’art de bâtir, sur lequel nous aurons bientôt à revenir, eut à peine le temps († 1573) d’achever les voûtes et de construire les deux petites coupoles placées latéralement et en avant de la grande pour la faire valoir. Ce sont là ses moindres travaux.

Giacomo della Porta (1530-1595), élève du précédent, eut la gloire, comme nous l’avons déjà dit, d’achever la coupole de Saint-Pierre, après avoir corrigé, par permission spéciale de Sixte-Quint, la coupe de l’enveloppe extérieure. Il arriva ainsi à un résultat qui, depuis plus de quatre siècles, ne cesse d’enlever les suffrages de tous les hommes de goût. À ce sujet, voici sur l’œuvre entière le jugement porté par l’un des architectes les plus distingués de notre époque, M. Charles Garnier :