Une muse et sa mère/Texte entier

DU MÊME AUTEUR

Au temps des Châtelaines, poésies, Paris, Lemerre, 1894, in-16.

Renaud de Dammartin et la Coalition de Bouvines un grand feudataire), récompensé par l’Académie des inscriptions et belles-lettres, Paris, Champion, 1898, in-8o.

Petite Histoire de Boulogne-sur-Mer, illustré, Boulogne, Société typolitho, 1899, in-8o.

La Folle Aventure, poésies, Paris, Lemerre, 1900, in-16.

Ces messieurs du cabinet, roman, Paris, Mercure de France, 1905, in 18.

Les Dauphins du Jour, roman, Paris, Mercure de France, 1906, in-18.

Les Corsaires, mémoires et documents inédits, récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, Paris, Mercure de France. 1908, in-8o.

Les Surprises du bachelier Pétruccio, roman, Paris, Mercure de France, 1909, in-18.

Les Parfums du coffret, poésies, Paris, Le Beffroi, 1911, in-16.

Les Corsaires dunkerquois et Jean-Bart, récompensé par l’Académie des sciences morales et politiques, illustré, Paris, Mercure de France, 1913-1914, deux volumes in-8o.

Le Drame des Flandres, un an de guerre, 1914-1915, illustré, Paris, Perrin, 1915, in-16.

En Belgique : la Zone de l’Avant, 1915-1916, Académie française, prix Monthyon, Paris, Perrin, 1918, in-16.

Dunkerque, ville héroïque, dans le passé, dans le présent, Paris, Perrin, 1918, in-16.

Les Pêches maritimes, un Tour sur le Dogger-Bank, illustré, Paris, Bossard, 1918, in-12.

Les Grands Ports français : nos trois Ports du Nord, Dunkerque, Calais, Boulogne, illustré, Paris, Dunod, 1920, in-8o.

Villes meurtries de France ; villes de Picardie, illustré, Paris-Bruxelles, Van Oest, 1920, in-12.

Marguerite Burmat-Provins, biographie critique, portr. et autogr. Paris, Sansot, 1920, in-16.

Visages de villes, avec cinquante eaux fortes orig. par Albert Lechat, préface par Emile Verhaeren, Paris, Crès, 1920, in-4o.

Critique sentimentale. Souvenirs sur les Cazin et sur Albert Lechat, illustré, Paris, Chiberre, 1922, in-12.

Vie de monsieur Duguay-Trouin, écrite de sa main, introduction et notes de Henri Malo, portr., Paris, Bossard, 1922, in-18.

Le Tendre Amour de don Luis, roman, Paris, Grasset, 1924, in-16.

La Gloire du vicomte de Launay (Delphine Gay de Girardin), Paris, Émile-Paul, in-8o.

« Il rencontra plusieurs de ces femmes dont on parlera dans l’histoire du dix-neuvième siècle, de qui l’esprit, la beauté, les amours, ne seront pas moins célèbres que celles des reines du temps passé. »

PARIS

ÉDITIONS ÉMILE-PAUL FRÈRES

100, RUE DU FAUBOURG-SAINT-HONORÉ, 100

PLACE BEAUVAU

1924

balzacien

je dédie affectueusement cette histoire

AVANT-PROPOS

Les références indiqueront le détail de la bibliographie qui a servi à établir ce volume. De nombreux documents inédits sont venus s’y ajouter, provenant de la collection Spoelberch de Lovenjoul, des Archives nationales, de la Bibliothèque nationale, des archives du Théâtre-Français, de la Bibliothèque d’art et d’archéologie, et surtout d’archives privées que leurs possesseurs m’ont aimablement ouvertes. Aussi j’ai plaisir à leur exprimer tout d’abord mes remercîments et ma reconnaissance.

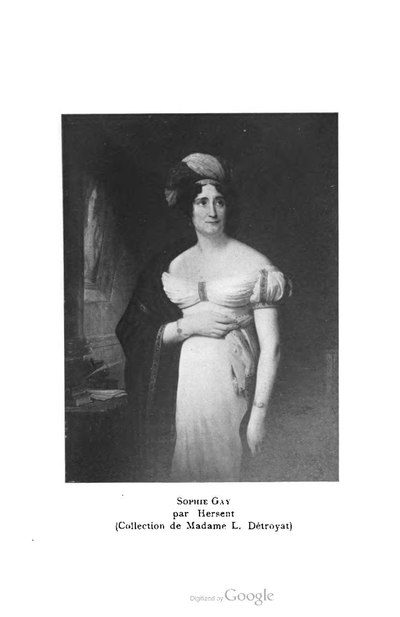

À ses souvenirs d’enfance qu’elle a bien voulu évoquer pour moi, Mme L. Détroyat a ajouté de gros dossiers de lettres, de notes, et une documentation iconographique et musicale très fournie. Le marquis de Girardin m’a confié d’importants documents qu’il tient de famille ou qu’il a réunis au cours de longues années de recherches. Des correspondances où j’ai relevé maints détails intéressants m’ont été communiquées par Mmes Du Manoir de Juaye et Franchet d’Esperey, MM. C. Enlart, Delaroche-Vernet et le baron Chassériau. M. Henry Prior a fait pour mon compte des fouilles fructueuses dans ses belles collections romantiques. M. L. Grasilier a trouvé dans ses cartons et m’a libéralement apporté de très curieux renseignements tirés de la série F des Archives nationales qu’il connaît si bien, et la piquante correspondance où se lit l’histoire du brave colonel de Galbois et de la sensible Amélie de X… Mme B. Paillard et M. Ernault ont avec la plus grande obligeance mis sous mes yeux les titres de propriété de la Maison rouge. M. A. Besnard a agi de même pour la maison que Sophie Gay occupa à Versailles. Je dois encore d’utiles indications à Mlle L. Vincent, auteur d’une thèse remarquable sur Georges Sand dans le Berry, à M. R. Jasinski, qui en prépare une sur Théophile Gautier, à M. de Lansac de Laborie, à MM. Pierre Dufay, Gabalda et Paul Jarry qui ont mis à ma disposition leurs belles bibliothèques sur Paris et le xixe siècle littéraire et artistique, à M. Henri Réveillez, secrétaire honoraire de la mairie de Boulogne-sur-Mer, à M. Louis Féron, ancien archiviste de la Préfecture de police, à Mlle C. Misme, bibliothécaire à la Bibliothèque d’art et d’archéologue, à M. Coüet, archiviste de la Comédie-Française, à M. Émile Blémont qui s’est fort opportunément rappelé pour moi un quatrain improvisé par Méry, à M. Brière, conservateur adjoint du Musée de Versailles, qui fut pour moi un guide sûr et averti dans cette galerie de tableaux et de portraits du xixe siècle où revivent tant de personnages de ce livre, à M. Paul-André Lemoisne, du cabinet des Estampes, et enfin à M. Marcel Bouteron, l’éminent balsacien, qui m’a fait profiter de sa profonde science des milieux littéraires du xixe siècle, et m’a donné connaissance d’un grand nombre de lettres inédites en sa possession.

À tous, encore une fois, merci.

UNE MUSE ET SA MÈRE

INTRODUCTION

J’usais encore mes culottes sur les bancs du collège de Boulogne-sur-Mer, lorsque je découvris les romantiques. Ce fut un éblouissement. Un de mes camarades, féru d’admiration pour eux, attisait mon enthousiasme. Il me récitait avec flamme des vers de Lamartine, de Hugo, de Musset, de Vigny ; il me prêtait les romans de Balzac et de Hugo. Je complétais cette documentation par des séances à la bibliothèque municipale. Je me rappelle le bibliothécaire, chauve et souriant ; cet excellent homme accueillit vers cette époque avec la plus grande bienveillance et une entière confiance un savant allemand parmi les plus cotés, qui, subrepticement, découpa les plus belles miniatures d’un des manuscrits anciens les plus rares de la bibliothèque, et les glissa dans sa serviette. On ne s’aperçut du vol qu’après son départ. On courut à ses trousses jusqu’à la gare : le train s’ébranlait quand on arriva. On télégraphia à Paris. Le savant savait l’art de se défiler, et oncques ne put-on lui mettre la main au collet. Je me rappelle encore le nez corbin chevauché par un binocle à équilibre instable, et la calotte sommant le crâne pointu de l’adjoint au bibliothécaire, homme tranquille et qui savait fort bien indiquer aux lecteurs l’emplacement du Larousse. Je prenais sur le temps de mes repas et sur celui de mon sommeil pour lire les Misérables ou ingurgiter les Burgraves. Ces derniers m’ont d’ailleurs valu une amère désillusion lorsque je les vis sur la scène du Théâtre-Français, une vingtaine d’années plus tard. Victor Hugo m’apparaissait comme un Titan, comme un dieu, et je me réjouissais à l’idée de contempler ses traits augustes, lorsque je m’installerais à Paris pour terminer mes études. Malheureusement, il ne m’attendit pas, et mourut six mois avant mon arrivée.

Je cherchais à me renseigner sur ces illustres objets de mes élans juvéniles. J’y éprouvais quelque difficulté dans le coin de province où je grandissais, d’autant plus que les nombreux travaux, mémoires, correspondances publiés depuis, de nature à satisfaire ma curiosité, demeuraient encore ensevelis dans des tiroirs secrets et fermés à triple tour. Le Ciel, par bonheur, combla cette lacune d’une manière inattendue.

Depuis que j’étais au monde, je voyais parmi les familiers de la maison une amie de ma mère, appartenant à la génération précédente, et qui s’appelait Mme Labarre. Elle avait deux grands yeux bleus souriants et doux, une bouche fine admirablement dessinée, et un fort beau front, au haut duquel une raie partageait également les bandeaux de ses cheveux blancs et soyeux ; de longues « anglaises » encadraient sa figure. Seul le nez, qui rougissait, ne s’accordait pas à l’harmonie de l’ensemble, par sa couleur sinon par sa forme ; mais on ne tardait pas à oublier cette légère disgrâce, et pour ma part je ne m’y arrêtai jamais.

Mme Labarre avait les manières distinguées, sans affectation, des personnes qui ont longtemps fréquenté le meilleur monde. Elle parlait purement, et visait à s’exprimer en un français rigoureusement correct. Elle soulevait de longues discussions sur la propriété ou l’impropriété de certains mots, et choisissait ses expressions. Elle invoquait l’usage du monde, l’autorité de l’Académie française, les décisions de Littré, et, pour la prononciation, s’en rapportait aux artistes du Théâtre-Français, qui faisaient loi. Elle parlait l’italien, vantait la musicalité de cette langue, et se flattait de la prononcer sans défaut.

L’âge modifiait peu à peu le timbre de sa voix ; ma mère me dit qu’elle fut dans sa jeunesse une cantatrice applaudie à Paris. Elle refusait habituellement de se faire entendre. Une seule fois, elle chanta dans une église ; je me rappelle un contralto magnifique, généreux et chaud, mais qui tendait à quelque raucité ; on me vanta l’excellence de la méthode, la netteté de l’articulation, la voix bien posée. Elle partageait fréquemment notre repas du soir.

J’ouvrais toutes grandes mes oreilles, et tous grands mes yeux, car ainsi l’on écouté mieux, pour ne rien perdre de sa conversation charmante, spirituelle, semée de pointes, nourrie de souvenirs, illustrée d’anecdotes dont certaines fleuraient bon le dix huitième siècle léger et libertin. Elle était l’ornement du dîner annuel que mes parents avaient institué pour la fête de sainte Cécile. Le matin, mon père, violoncelliste, se faisait entendre à une messe solennelle en musique. Au retour, je vois encore la table de la salle à manger munie de toutes ses rallonges, le linge blanc, l’argenterie brillante, les cristaux étincelants, et le grand feu de houille qui flambait dans la grille, les bouteilles vénérables que l’on chambrait, et je respire encore la bonne odeur de cuisine qui emplissait la maison et aiguisait l’appétit.

Vers une heure après-midi, un à un, les invités arrivaient, vieux amis fidèles, toujours les mêmes. Ma mémoire me représente avec netteté les traits de leurs physionomies affectueuses qui se penchaient complaisamment vers moi, en me félicitant de mes « succès » d’écolier. Ils abordaient ma mère avec des grâces surannées et touchantes. Seule, Mme Labarre n’arrivait pas. Elle avait coutume de s’attarder plus que de raison aux soins de sa toilette. Chacun était debout de bonne heure ce jour là ; la faim tenaillait les estomacs. Le rôti risquait d’être trop cuit. Mon père pestait ouvertement contre la retardataire, et finissait par courir jusque chez elle pour la ramener. Elle faisait son entrée, nullement émue, trouvant naturel qu’on l’attendît ; il semblait que cet hommage lui fût dû. Après quoi, le charme opérait, en même temps que les estomacs recevaient satisfaction ; elle brillait dans ce petit cercle de province, et cela lui rappelait des succès plus retentissants sur une scène plus considérable.

L’une après l’autre, la mort a figé les physionomies joyeuses qui entouraient ce jour-là la table familiale munie de ses rallonges. Quelle mélancolie de savoir éteints à jamais ces bons sourires dont la douceur capitonna ma première enfance et encouragea ma jeunesse ! Aujourd’hui, je reste seul à m’en souvenir, et, après moi, ces êtres et ces choses qui tinrent une telle place dans mon existence seront comme s’ils n’avaient jamais été, seront du néant.

Mme Labarre subit le sort commun : elle vieillit.

Elle ne parvint jamais à s’y résoudre. Sa situation pécuniaire empirait avec les années ; les cigales ne sont jamais prévoyantes. Dans la pauvreté, elle conserva sa belle allure. Elle dut arborer de grosses besicles ; elle devint complètement aveugle, et sourde. Dans cet état, il lui était difficile de se tenir au courant du mouvement des arts et de la littérature. Elle ne l’avouait pas. Elle se persuada que si elle ne connaissait parmi les nouveautés aucune œuvre qui retînt son attention, c’est qu’il ne s’en produisait pas.

— N’est-ce pas, mon enfant, me disait-elle, n’est-ce pas… il n’y a plus rien ? Connais-tu un poète comparable à ceux de mon temps ?… un musicien ?… un romancier ? Il n’y a plus rien !…

Je n’avais pas la cruauté de la contredire. À quoi bon ? Ne valait-il pas mieux lui laisser son illusion ?

Elle approchait de quatre-vingt-onze ans lorsqu’elle s’éteignit dans la maison de retraite où s’écoulèrent ses dernières années. Elle mourut le 6 juillet 1906. Qui était-elle ?

Je ne l’appris que par bribes. Elle était née à Paris, rue Favart, en janvier 1816. De son nom de jeune fille, elle s’appelait Antoinette Lambert ; on romantisa son prénom en celui d’Antonia lorsqu’elle se produisit en public. On connaissait son père comme harpiste et compositeur. Elle acquit rapide ment dans les salons une réputation de cantatrice. Dès 1834, Isabelle Chopin écrivait à son frère : « Oh ! Mon cher Fritz, j’apprends des études et le premier solo du concerto, qu’en dis-tu ? C’est trop de hardiesse, pas vrai ? Mais c’est dans l’espoir qu’il m’arrivera la même chose qu’à Mlle Lambert, à laquelle, en récompense, tu as joué ton concerto, ou que tu as écoutée. » Sophie Gay et Mme Émile de Girardin la prennent en affection. Elle n’a que dix neuf ans, et déjà le Mercure de France, dans son numéro du 15 avril 1835, citant les célébrités et les attractions du salon de ses protectrices, disait d’elle : « Tantôt c’est Mlle Lambert, jeune fille belle et poétique, qui charme ces soirées par une des voix les plus délicieuses et les plus expressives que l’on puisse entendre, et qui convient merveilleusement aux romances de M. Labarre. » L’année suivante, le comte Rodolphe Apponyi l’entend à une soirée donnée le 17 mars chez Mme de Girardin, où il cite la présence d’Alfred de Musset, d’Alphonse de Lamartine, de Balzac, de Hugo, de Jules Janin, d’Émile Deschamps, d’Alexandre Dumas, de Jules de Rességuier. La maîtresse de la maison, puis Lamartine, disent des vers. Antonia Lambert chante à son tour : « Plusieurs de ces romances ont été composées par Mlle Lambert, charmante jeune personne remplie de talent, et qui chante d’une manière inimitable. » Le mois suivant, le 3 avril, le comte Apponyi l’entend à nouveau à une représentation du fameux théâtre Castellane, qui venait de s’ouvrir, et où Sophie Gay fut longtemps une autorité. On joue Michel et Christine, et, dit Apponyi, « Mlle Antonia Lambert nous a charmés et enchantés par sa manière ravissante de chanter et de jouer, par son air doux, sa charmante figure ».

Mme de Girardin elle-même, dans ce roman d’une amusante fantaisie qu’elle intitula la Canne de Monsieur de Balsac, nous la montre dans tout l’éclat de sa jeunesse et de son talent. La figure de la jeune artiste apparaît singulièrement séduisante. « Savez vous à qui Clarisse ressemblait ? Connaissez-vous Mlle Antonia Lambert, cette jeune personne dont la voix est si belle, qui chante avec inspiration, comme on voudrait dire les vers ? Eh bien ! c’est elle qui peut seule donner l’idée de Clarisse. Comme elle, Clarisse était grande et svelte ; elle avait les mêmes yeux, les mêmes cheveux blonds, le même doux sourire, le même gracieux maintien, et dans les manières, ce mélange de confiance et de modestie, que donne l’union d’une extrême jeunesse et d’un grand talent. »

On ne s’étonne pas que le vin de la flatterie l’ait quelque peu grisée, ni qu’elle éprouvât quelque amertume, sur ses vieux jours, à comparer sa situation présente au souvenir des hommages que lui rendait une foule d’adorateurs, composée de ce que la société parisienne comprenait de plus élégant, de plus brillant, de plus illustre.

Elle me conta que Mme de Girardin voulut la marier à Scribe, parvenu au comble de la réputation, et fort riche : elle le trouva trop vieux, trop laid. Elle lui préféra le jeune et beau Théodore Labarre, dont elle interprétait les œuvres, avec qui elle chantait des duos, et que souvent elle inspirait. Une fort belle lithographie de H. Grévedon nous prouve que la jeune fille avait bon goût. Labarre était aussi un familier des salons de Sophie Gay et de Mme de Girardin. Dans un album de romances qu’en 1836 il publia, et dont il fit magnifiquement relier un exemplaire pour Sophie Gay, il inscrivit ce nom en tête de la Fille d’Otaïti, dont les paroles sont de Victor Hugo, et le nom de Delphine en tête du Naufragé, dont les paroles sont de A. Bétourné. L’une des romances de l’album, Mathilde, a pour auteur Mme de Girardin elle-même, qui, dans son Courrier de Paris, fait à maintes reprises l’éloge du compositeur.

Il était élève de Cousineau, de Bachsa et de Naderman qui fut professeur de chant de Mme Récamier. Harpiste de grand talent, il connut une vogue immense en France et en Angleterre, fit jouer des ballets, des drames lyriques, des opéras comiques ; parmi tant de romances sentimentales que la fraîche voix et le jeune talent de la belle Antonia Lambert faisaient valoir, sa Jeune fille aux yeux noirs et Viens dans ma nacelle firent fureur ; l’écho de leur succès retentit jusqu’à nous. Il fut directeur de l’Opéra-Comique et maître de chapelle de Napoléon III.

« Il ne la rendit pas heureuse », me disait-on. Cela signifiait évidemment qu’il la trompait, et qu’elle en souffrit. Je ne pus jamais en savoir davantage sur ce chapitre.

Un jour, allant donner une série de concerts à Londres, elle traversa Boulogne. Au retour, elle s’y arrêta, et s’y fixa. Elle devint veuve à peu près en même temps, et donna des leçons pour vivre. D’emblée, elle obtint la meilleure clientèle de la ville.

Je dus de la connaître à cet ensemble de circonstances. Tout enfant, j’éprouvai pour elle une vive affection. Mais je ne l’appréciai vraiment que vers ma quinzième année. Alors, je perçus quelques lueurs sur son passé. Du jour où je sus qu’elle avait fréquenté chez Mme de Girardin les hommes mêmes auxquels allait mon culte, je ne taris plus de questions. Malheureusement les femmes, surtout jeunes et jolies, ont une manière de juger les autres femmes, et les hommes, qui n’a rien de commun avec la rigueur critique d’une méthode strictement scientifique.

Sur les femmes, Mlle Labarre ne posait jamais qu’une question : « Est-elle jolie ? »

Il lui arriva même de le demander à propos d’une négresse, sur qui la conversation s’égara.

Quant aux hommes, je démêlai qu’elle leur mesurait son estime à l’attention qu’ils accordaient à ses charmes et à son talent. Elle était trop intelligente pour ne pas apprécier leur valeur, le cas échéant, mais alors la sympathie manquait, et l’enthousiasme. Je l’interrogeai d’abord sur Victor Hugo. Elle ne sut m’en dire autre chose sinon qu’il était brutal et peu sociable. Il avait dédaigné de lui adresser la parole, et préférait la conversation des hommes.

Elle éprouvait pour Alfred de Musset une sorte de tendresse indulgente. Elle me le décrivait physiquement pas très grand, le dos large et un peu voûté, la redingote pincée à la taille, la démarche élégante et désinvolte.

— Tiens ! disait-elle, il ressemblait exactement comme allure à M. G. P.

Je compris, lorsque je vis le portrait aux deux crayons de Franck Lamy : ses commentaires me permirent de l’interpréter, et maintenant, grâce à elle, je suis sûr que je me fais de l’aspect physique du poète une image bien proche de la vérité. Je recueillis d’elle cette anecdote, assez pénible : un soir, après le spectacle, Musset conduisit Rachel en voiture chez Mme de Girardin. Il avait bu. En route, il en éprouva l’inconvénient, et la robe de la tragédienne en supporta les conséquences. Cruellement, elle déclara, montrant sa robe :

— Je vous apporte la dernière production de notre grand poète, Alfred de Musset.

Cette autre rachète la précédente : dans un salon, Hugo, Lamartine et Musset sont réunis ; un domestique présente un billet sur un plateau. L’adresse porte : « Au plus grand poète français contemporain. » Hugo et Lamartine étendent simultanément la main ; bien entendu, Hugo s’empare du billet. Il le décachète, et lit : « Mon cher Alfred… »

Mlle Labarre ne partageait pas cette opinion. Son grand homme, son héros, son dieu, c’était Lamartine. Elle disait « Hugo », et « Alfred de Musset », mais elle articulait : « Monsieur de Lamartine ».

« Monsieur de Lamartine » était charmant, distingué, grand seigneur, et d’une politesse raffinée. Lorsqu’il lui fut présenté, il lui tourna galamment un compliment dont les termes lui demeuraient présents à la mémoire. Elle les répétait avec complaisance. Je regrette de n’avoir pas noté cette phrase assez banale, mais à chaque mot de laquelle l’intéressée attribuait la plénitude de sa signification et de sa portée. Elle savait ses vers par cœur. Sur un exemplaire des Méditations dont il lui fit hommage, le poète, de son écriture aristocratique, inscrivit une strophe. Elle conservait pieusement ce petit livre.

Elle me parlait encore de Berlioz à l’ironie mordante, à la dent dure ; de Rossini, dont elle raffolait et chantait la musique avec passion ; de Wagner, qu’elle abominait en tant qu’Allemand et dont elle détestait la musique. Je me rappelle sa fureur, un jour qu’une de ses élèves lui chanta la romance de l’Étoile sans en nommer l’auteur. Mme Labarre se récria d’admiration, mais entra dans une violente colère en apprenant qu’il s’agissait d’un fragment du Tannhäuser.

Elle me nommait Mme Pasta, Rachel ; elle riait

encore au souvenir d’Arnal. Mon imagination s’exal tait à ces entretiens sur un passé dont je subissais l’émerveillement. Sans doute, ma vieille amie éprouvait un plaisir mélancolique à revenir sur cette période brillante de son existence ; elle s’attardait volontiers à nos causeries. Ma verve poétique s’en inspira. J’écrivis un sonnet, ou quelque chose d’approchant. J’évoquais les grands poètes du romantisme ; je commençais et finissais par ce vers :

Ces hommes demi-dieux vous les avez connus !

Lorsque j’eus terminé ma lecture, Mme Labarre fondit en larmes. J’en fus bouleversé. Je protestai que je n’avais pas précisément visé un pareil résultat. Elle sourit à travers ses larmes, et m’embrassa en me disant tout le plaisir que je venais de lui procurer.

Son portrait serait incomplet si je n’ajoutais combien elle aimait à admirer, si je ne soulignais la franchise de son rire, et la finesse avec laquelle elle contait des anecdotes parfois scabreuses. Un jour où un de mes amis avait plaisanté devant elle à tort et à travers, elle le considéra d’un œil curieux, et dit, comme se parlant à elle-même :

— Ce Jacques !… Ce qu’il doit être amusant dans l’intimité !…

Sur le moment, je ne saisis pas la portée de cette réflexion d’apparence inoffensive. Plus tard, je compris. Mme Labarre s’apparentait à ces femmes délicieuses que furent nos grand’mères du siècle poudré, dont l’esprit, autant que la compétence en amour, demeurent indiscutables.

On devine l’aliment fourni à mon imagination par cette femme exceptionnelle, qui avait approché les hommes dont je faisais mes idoles. Je n’étais pas exempt de cette curiosité qui pousse tant de lecteurs à savoir comment sont faits leurs auteurs préférés, et leur manière de se comporter dans l’ordinaire de l’existence. La mienne recevait satisfaction, dans la mesure où elle n’avait à craindre aucune désillusion. Certainement, Mme Labarre m’apportait un reflet de ce que fut Mme de Girardin, un peu de l’air qui flottait autour d’elle. Elle en subit l’influence, elle l’admira, elle l’aima, elle la prit pour modèle. Elle partagea ses goûts en littérature et en art. Elle s’enthousiasma pour les mêmes génies. Sa beauté blonde supporta sans faiblir le voisinage de la tenture vert clair, redoutable aux teints de brunes, du salon où brilla la beauté blonde de Delphine.

Et peut-être, dans les correspondances où l’encre a pâli sur les papiers jaunis, dans les mémoires où le jeu des passions personnelles et celui des intérêts ont pu mettre un masque au visage de la Vérité, dans les colonnes des journaux où les contemporains ont hâtivement jeté des notations d’actualité, des allusions dont nous ne pénétrons le sens qu’à grand renfort d’érudition, peut-être les conversations de ma vieille amie m’auront-elles permis de retrouver, plus vivantes, les figures attirantes de ces fantômes évanouis, dont à près d’un siècle de distance le charme ne cesse de nous subjuguer.

I

Le sixième jour du mois de pluviôse, l’an XII de la République française, c’est-à-dire le 26 janvier 1804, un peu avant onze heures du matin, trois hommes sortaient de la maison qu’occupait, rue Saint Adalbert, à Aix-la-Chapelle, le receveur général du département de la Roër. L’un d’eux était M. le Receveur général lui-même, Jean-Sigismond Gay, un grand et solide gaillard de trente-six ans ; le col de son habit à boutons de métal lui montait à la hauteur des oreilles ; de grands revers largement décolletés découvraient son gilet blanc ; la cravate blanche engonçait le cou, non moins que le faux-col aux cornes rigides, entre lesquelles un créneau dégageait le nez et la bouche. Cette bouche était singulièrement fine, le nez bien dessiné ; deux grands yeux bleus éclairaient le visage, encadré par les boucles des cheveux ramenés en avant, et par les nageoires alors à la mode. Cette physionomie éveillait la sympathie et décelait la bonté[1].

Les deux autres personnages étaient deux sous-ordres du receveur général : le premier, Marc Antoine-Camille Raffaneau, employé à la recette générale ; le second, Claude Harent, receveur particulier de l’arrondissement d’Aix-la-Chapelle. Et tous les trois se dirigeaient vers l’hôtel de ville. Ils y déclarèrent la venue au monde, la veille, 5 pluviôse, à la même heure, d’un enfant dont le sexe « a été reconnu être femelle », dit peu galamment l’acte qu’ils contresignèrent. Le père était Sigismond Gay, la mère, sa femme, née Marie-Françoise Sophie Nichault de La Valette. Leur fille recevait de sa marraine, Delphine, marquise de Custine, les prénoms de Delphine-Gabrielle[2].

Comme la rue Saint-Adalbert se trouvait sur la paroisse de l’église Notre-Dame, l’enfant fut portée sur les fonts baptismaux de la vieille basilique impériale. Le souvenir du grand empereur d’Occident y planait toujours. Une énorme pierre portant l’inscription : Carolo magno, recouvrait le caveau qui contint sa dépouille. Un grand lustre en cuivre doré, donné par l’empereur Frédéric Ier, dominait la dalle. Là était le siège de marbre sur lequel Charlemagne avait été couronné, et sur lequel on le découvrit assis, lorsque Othon III ouvrit son tombeau.

Ce qui suggéra à Sainte-Beuve ce rapprochement piquant : « Ne voyez-vous pas déjà d’ici le siècle en perspective, avec sa prétention grandiose d’une part, et sa vocation positive de l’autre : le tombeau de Charlemagne pour décoration et fond de théâtre, et une caisse de receveur général tout à côté ?[3]».

Dans les limites du vieux palais impérial se tassaient les maisons en brique et pierre bleue de la vieille ville, la ville intérieure, toujours nantie de ses portes, de ses murailles, de ses fossés. Une autre ville, extérieure, l’entourait complètement, et tendait à se développer. Depuis une quinzaine d’années qu’avait débuté la Révolution française, Aix-la-Chapelle avait éprouvé le contre-coup des grands événements qui se déroulaient de par le monde. Bondée d’émigrés en 1793, elle vit passer la princesse de Lamballe qui se dissimulait sous le nom de comtesse d’Amboise, mais que désignaient clairement ses trois dames, la marquise de Lage, la marquise de Las Cases et Mme de Ginestous[4]. Puis ce furent les mouvements de troupes, l’avance des armées républicaines, jusqu’au jour récent où le Premier Consul fixa la ville en qualité de chef-lieu dans le cadre administratif du département de la Roër. La mode allait en faire une station thermale réputée. Des Français, des étrangers de marque y affluèrent. La femme du receveur général dépensait royalement jusqu’au dernier centime les cent mille francs que rapportait annuellement le poste de son mari. Elle était jeune, jolie, pétrie d’esprit. Ses réceptions obtinrent un tel succès que les baigneurs de Spa venaient à Aix pour y assister.

En dépit de sa jeunesse, elle avait déjà une histoire. Naguère encore, elle figurait au peloton de tête de l’escadron des plus belles femmes du Directoire, et elle publiait des romans[5].

Son père, Augustin-François Nichault de La Valette[6], financier de profession, était attaché à la maison de Monsieur ; il mourut fonctionnaire des domaines nationaux. Il épousa une femme d’une rare beauté, une Lyonnaise d’origine florentine, Antoinette-Françoise Péretti, de l’illustre famille qui donna un pape à la chrétienté. Ils eurent entre autres enfants une fille, Marie-Françoise-Sophie, née le 1er juillet 1776.

Ami des philosophes, enthousiaste de leurs principes, le financier apprend à sa fille, — elle s’en targuera plus tard, — à juger du motif qui conduit leur plume ; il les lui montre bravant toutes les puissances « pour chercher la vérité et frapper de sa lumière ceux qui s’obstinent à la méconnaître[7] ». Et, pour commencer, il la porte, bébé de deux ans, au triomphateur d’Irène. Est-ce le baiser de Voltaire qui lui donnera cet esprit endiablé dont elle ne se départira pas de toute son existence ? Dès sa première communion, elle lance un de ces mots, qui, suivant l’expression de la comtesse Merlin, ont fait de sa vie un véritable feu d’artifice : la robe longue et traînante qu’elle met pour la première fois embarrasse sa marche ; elle se retourne souvent pour la jeter en arrière ; une de ses compagnes, agacée de ce manège, dit :

— Cette Sophie est ennuyeuse avec sa tête et sa queue.

— Toi, ça ne te gênera pas, car tu n’as ni queue, ni tête[8].

Ce début promet, et la promesse sera tenue.

Sophie, à cette époque héritière bien née et bien apparentée, — elle cousine avec les Blottefière de La Viéville — est élevée dans une aristocratique pension. Elle a pour camarades des petites filles qui deviendront de grandes dames. Celle-ci, on la remarque déjà, montre une tête de Bretonne, des yeux bruns, des cheveux noirs, une taille courte ; l’ensemble du visage, que distinguent une bouche petite, un nez bien fait et un front très grand, annonce l’intelligence et la volonté. Claire-Louise Anne de Kersaint, dont le père montera sur l’échafaud, sera une des personnalités les plus en vue du monde parisien sous la Restauration, sous le nom de duchesse de Duras[9]. Théophile Gautier, qui s’y connaissait en poésie, qualifie la maîtresse de cette pension, Mme Leprince de Beaumont, de « poète de la Belle et la Bête, du Prince charmant, du Magasin des Enfants ». Ayons la sagesse de l’en croire sur parole[10]. Sophie de La Valette reçoit de cette poétesse une solide instruction, que le chevalier de Boufflers et le vicomte de Ségur complètent heureusement par des leçons de littérature et surtout de goût. Parmi les familiers de son père, elle voit encore Vergennes et Alexandre de Lameth.

Elle monte à cheval, et devient une écuyère consommée ; elle joue au billard, elle danse dans la perfection[11]. Ses parents aiment les arts et se passionnent pour la musique : un beau jour, sa mère lui découvre une voix et des dispositions musicales. On décide de lui donner des maîtres. Or son père, picciniste fervent, choisit l’Impérani, célèbre professeur italien qui a horreur de Glück ; sa mère, de goût radicalement opposé, la confie à Richer, qui a l’honneur d’enseigner la reine. Quand son père est absent, la jeune fille s’enroue à chanter Alceste, dont les notes élevées et soutenues la fatiguent. Mais son père a rencontré Piccini ; il le ramène dîner ; après le repas, Sophie ne peut évi ter de chanter les grands airs de Didon. Il lui faut inventer un prétexte pour expliquer la faiblesse de sa voix, son manque de respiration : pour rien au monde elle n’en avouerait la véritable cause, et sa mère lui lance un regard chargé de reconnaissance[12]. Candeille et Méhul lui apprennent la composition. Pour le piano, le vicomte de Ségur découvre l’oiseau rare qui le lui enseignera : un jeune Allemand, Steibelt, que ses excentricités ont mis fort à la mode, et que la haute société accueille à bras ouverts. Malheureusement, parfois Steibelt exagère. Un soir, chez Mme de Brisay, pris d’un caprice, il refuse de jouer ; le comte de Goltz, ambassadeur de Prusse, lui dit :

— Jouez tout de suite, monsieur, je vous l’ordonne.

Steibelt obéit sans barguigner. Le comte de Goltz peut le perdre, le sachant fugitif contumace de Berlin, où les juges, qui s’y trouvaient en ce temps-là, l’ont condamné pour vol. Et cette vocation étant en lui aussi forte que la vocation musicale, il vole le vicomte de Ségur, il vole son ami de Norvins, d’autres encore, et file à Londres, où il recommence ses exploits, et où on le jette en prison[13].

Il a cependant fait de Sophie de La Valette une excellente pianiste.

À quinze ans, la voici donc douée de talents remarquables, de qualités multiples que son aspect ne dément pas : jolie brune piquante, ses yeux lancent des regards pleins de feu, plus faits pour exprimer l’ardeur ou la malice que la tendresse ; sa taille souple, charmante, demeurera jusqu’à la fin « une taille et une tournure bien françaises »[14].

La Révolution ruine son père, la Révolution qui détruit tant de choses ! Cependant des habitudes, et non toujours des plus heureuses, échappent à son action : telle, dans la haute société, la mode des mariages de convenance, des mariages mal assortis. On continue à demander à un mari une fortune, un nom et un rang convenables, qui le font supporter jusqu’au jour où l’on s’aperçoit qu’il est insupportable. Alors le ménage ne va pas[15]. Sophie de La Valette va connaître cette triste expérience.

Son père compte parmi les relations de son milieu professionnel, un agent de change, dont le revenu atteint une bonne cinquantaine de mille livres : Gaspard Liottier, fils de Jean Liottier, maitre sculpteur, et de Marie-Marguerite de Ligny, elle-même fille de Jean de Ligny, sculpteur ; Marie-Marguerite de Ligny, devenue veuve, épousera en secondes noces un autre sculpteur, Gilles-Paul Cauvet. Elle avait de la suite dans les idées. Pourquoi n’a-t-elle pas fait de ses fils deux sculpteurs ? Sans doute Gaspard, le second, né le 7 septembre 1756, n’aurait-il pas gagné dans la carrière artistique la fortune qui lui advint dans la carrière financière. Avec ses cinquante mille livres de revenu, il est riche. Voilà un excellent parti pour Sophie de La Valette, ex-héritière devenue pauvre. En vérité, son futur mari a une vingtaine d’années de plus qu’elle : maigre inconvénient en regard de ses avantages pécuniaires. Amoureux, il ne laisse pas encore percer un caractère difficile. Et le 1er octobre 1791, en l’église Saint-Eustache, il conduit à l’autel la jeune fille âgée de quinze ans et trois mois, qui va devenir sa femme. Elle lui donnera trois filles : Aglaé, née le 6 décembre 1793, en pleine Terreur ; Euphémie, née le 21 septembre 1795 ; Emma-Sophie, née le 2 avril 1798, et morte en bas âge[16]. À défaut d’actes de l’état civil, ces prénoms harmonieux suffiraient à dater les personnages qui les portent. Lorsque Aglaé et Euphémie viennent au monde, on ne peut songer à les faire baptiser ; il faut attendre pour cela des temps meilleurs : la cérémonie est retardée jusqu’au 21 novembre 1798 ; on la célèbre dans un petit village du diocèse de Versailles, à Saint-Martin-de-Sevran, près Livry ; les deux baptêmes ont lieu en même temps. Sevran était la paroisse à laquelle ressortissait Fontenay-le-Bel, où les Liottier avaient leur maison de campagne.

Peu après la naissance de sa première fille, le 29 du même mois de décembre 1793, Sophie Liottier perd sa mère, âgée seulement de quarante-neuf ans, et succombant à un cancer. C’est son premier deuil. Il se mêle à tant d’autres qui alors oppressent la société française. Quelles inquiétudes tenaillent la jeune femme ! Un frère en prison, son cousin Blottefière de Viéville à l’armée de Condé, elle-même figurant sur la liste des suspects[17] ! Par bonheur, elle et les siens doublent sans autre malencontre le cap dangereux. Le 9 thermidor permet à tous de respirer, de se reprendre à vivre. On se rue au plaisir. C’est « un bruit, un mouvement perpétuel, un besoin de mettre à l’abri chacun de ses jours, comme autant de vols faits à la Parque révolutionnaire, et qu’elle pourrait bien réclamer au premier signal »[18]. Cinquante-six ans plus tard, elle se rappelle ce temps de folies[19]. « On ne saurait donner une idée de ce délire joyeux succédant à toutes les angoisses de la peur et aux cris du désespoir. Chacun semblait avoir obtenu un congé de la mort qu’il fallait employer le plus gaiement possible ; l’absence de toute vanité servait merveilleusement ce projet. Les tortures dont on sortait ne rendaient pas difficiles en plaisirs, et l’on s’amusait tout bonnement pour s’amuser, se cotisant pour subvenir aux frais d’un bal que nul n’était assez riche pour donner, où les femmes dansaient en robe de mousseline unie, n’ayant pour ceinture qu’une corde de laine, et les hommes en pantalon de nankin, sorte d’innovation alors très hardie, qui donnait à ces réunions un air de bal champêtre et en excluait tout cérémonial. En ce temps-là, la danse comptait encore parmi les arts ; ce n’était pas comme aujourd’hui le triste talent de frotter un salon en mesure. Il fallait avoir travaillé en conscience la manière de mettre les pieds en dehors, d’imiter les pas les plus gracieux sans tomber dans le ridicule d’une danse théâtrale. Et ce talent, fruit d’un bon goût et d’une exquise délicatesse, jamais femme du monde ne l’a poussé aussi loin que Mme Hamelin. »

Mme Hamelin ! on la dit créole en dépit d’une légère infiltration de sang noir. Presque laide, très brune de teint, les lèvres rouges, les dents blanches et pointues, les cils longs, les regards brûlants, les cheveux noirs magnifiques, une taille de nymphe, des mains et des pieds d’enfant. Un fort parfum d’eau de rose la précède et l’annonce. Elle lance des mots d’esprit comme des éclairs. Elle danse avec une grâce extraordinaire. « Il n’y a qu’elle qui sache me comprendre », sussurre Trénitz. Elle triomphe dans la danse du châle ; elle triomphe à l’hôtel de Longueville où l’on monte sur les banquettes pour la voir danser, où trente cercles de contredanse à seize roulent sous l’archet de Hullin, où trois cents femmes parfumées, vêtues de gaze et « déshabillées en Vénus » virent et voltent aux bras de vigoureux danseurs. La folie de la danse fait tourbillonner Paris ; on y compte six cent soixante-quatre bals, et l’on danse à l’Opéra les Maximes de La Rochefoucauld[20].

Sophie Liottier prend largement sa part de ces plaisirs. Elle connaît les bals de l’hôtel de Thélusson et de l’hôtel de Longueville, elle connaît le bal des Victimes, elle connaît l’admiration des spectateurs qui montent sur les banquettes pour mieux admirer la grâce de ses gestes et la souplesse de ses pas.

La simplicité du début ne dure pas. L’agio, un agio formidable, se donne furieusement carrière, depuis les magnats de la haute finance, les Perregaux, les Ouvrard, les Hamelin, les Hainguerlot et autres, jusqu’aux hommes du Palais-Égalité, qui font le troc des montres, des bagues et des objets les plus hétéroclites, et que surveille la police[21]. Des fortunes immenses s’élèvent. On n’a plus besoin de se cotiser pour donner un bal. Les folies prennent un autre cours. La Chaussée d’Antin se peuple de millionnaires, et la somptuosité de l’hôtel de Mme Récamier défraye la chronique. Mme Tallien se montre un soir la gorge enserrée dans une rivière de diamants. Par son mari, Sophie Liottier appartient à ce monde de la finance, et la voilà au premier rang des Merveilleuses. Elle aussi court s’approvisionner de parfums dans cette rue Montorgueil, « où l’air est de roses et le vent une haleine de tubéreuse », au fameux magasin de Provence et d’Italie. Elle achète chez Erambert ses éponges de Venise et chez Garnier la célèbre eau de Pigeon qui rafraîchit le teint. Ses comptes de fournisseurs diraient sans doute combien elle avait de perruques, ces perruques poudrées de jaune, poudrées de bleu, qui un moment font fureur. En ce temps de guillotinades, les chevelures de femmes ne manquaient pas dans le commerce. Mme Tallien en possède trente à vingt-cinq louis pièce, Mlle Lange tout autant, et Mme Hamelin dix de plus, chefs d’œuvre de Dumas, de Rey, de Duplan.

Sophie Liottier suit les concerts du théâtre Feydeau, ouverts en 1795, où Garat enthousiasme son public, et chante des romances cotées deux livres la syllabe[22]. Elle rit aux mystifications de Musson, rapin mué en Lemice-Terrieux, qui égaie ses contemporains jusqu’à ce qu’un timon de voiture l’écrase sous la porte cochère de l’hôtel des Hainguerlot, où on l’attendait pour quelque farce mirifique. Elle assiste aux séances de la Convention, puis du Conseil des Cinq-Cents ; elle en saisit les ridicules, et les note. Elle assiste en bonne place à la cérémonie du retour des drapeaux d’Italie, et aux réceptions du Directoire.

Les plus spirituelles, les plus belles, les plus élégantes parmi les Merveilleuses ouvrent leurs salons. Autour de ces déesses, la société française se reforme. Elle y tend naturellement. Ses meilleures traditions ne se sont pas perdues. La Révolution, « si féroce chez le peuple, si burlesque chez les parvenus », n’altère en rien la politesse exquise, le respect des vieux usages qui distinguent les gens « comme il faut ». Le bon ton devient le signe distinctif d’une franc-maçonnerie grâce à laquelle les grands seigneurs en carmagnole se reconnaissent. Le besoin d’oublier les dangers courus, les tourments soufferts, est un puissant conciliateur. Les gens les plus opposés d’opinions, d’intérêts, d’habitudes, se réunissent avec empressement, se supportent sans impatience. Mais après la pauvreté générale du début, qui égalisait tout, la fortune des parvenus devient un motif de combats ridicules entre l’orgueil féodal et la vanité financière. Ceux que la Révolution a ruinés rient aux dépens des nouveaux riches, aussi honteux de leur origine que fiers de leur argent. « Ainsi s’établit entre eux une sorte de commerce dont les bénéfices sont assez également partagés. Le parvenu veut briller, donner de grands repas, des fêtes, car que faire en un palais à moins que l’on n’y danse ? L’ancien propriétaire veut se divertir, et se parer encore aux yeux du monde des avantages qu’une éducation distinguée et des manières élégantes lui donnent sur l’ignorance et la grossièreté de ces Turcarets nouveaux. Ainsi l’un paie le festin dont l’autre fait l’agrément, et la gaieté gagne beaucoup à ce marché, car chacun sait que l’esprit ne s’amuse jamais mieux qu’aux dépens de la sottise[23] ».

Tandis que dans la société nouvelle la langue parlée a évolué et que l’orthographe se modifie, les hommes de cinquante ans de l’ancienne cour gardent leur prononciation. Ils disent Mahame, Mon cher aux hommes, il est maladret, il a crevé un geval pour vous aller voir. L’exil n’a pas fait tomber la poudre de la perruque des émigrés, qui arborent l’énorme cravate verte à la mode des Chouans. Les Incroyables, en habit bleu et pantalon jaune montant, zézaient avec une grâce affectée leur parler enfantin qui omet les r. Par contre, « les femmes ont des voix de crieuses de chapeaux » ; cette voix forte, ce parler bruyant, Sophie Liottier les conservera toute sa vie, et les salons de la Restauration le lui reprocheront âprement[24].

Mme Hamelin, parente de Mme Regnault de Saint-Jean-d’Angély, intime de Mmes Tallien, Junot, Fonfrède, très liée ensuite avec Hortense Allart, se montre en rivalité avec Mme Récamier. Elle mène de front ses amours avec Montrond, « la bouche de Talleyrand », et le beau Fournier-Sarlovèze, « le plus mauvais sujet de l’armée », ce qui lui vaut, à elle, d’être appelée « le plus grand polisson de France ». En attendant de se séparer de son mari et de demander des subsides à la Police, elle s’entoure de demi-patriotes, résignés à entendre leurs grands noms précédés du titre de citoyens. Mme de Staël, retour d’exil, sans souci des opinions politiques, s’attache à recruter les hommes de mérite, et l’on appelle son salon l’hôpital des partis vaincus. Émigrés, républicains, ambassadeurs, journalistes, généraux patriotes et officiers vendéens s’y coudoient. « Les royalistes, les républicains jouent ensemble sans s’aimer, sans se craindre, comme joueraient de pauvres chiens édentés avec des chats sans griffes. » Mme de Staël réserve ses mots les plus piquants pour ses anciens amis, et les questions flatteuses, les saillies brillantes pour les nouveaux élus.

— Pour vous, demande-t-elle à Théodore de Lameth, j’en suis certaine, vous n’aimez pas Brutus.

— Lequel, madame ? Celui qui a tué son fils, ou celui qui a tué son père[25] ?

Le ménage Liottier a transféré ses pénates du numéro 24 de la rue du Sentier en 1793, au 540 de la rue de Gramont en 1795, et au 342 de la rue Basse-du-Rempart en 1798. La jeune femme a ouvert son salon. Les relations de son mari dans le monde de la finance, et les siennes, lui permettent d’y grouper déjà des personnalités intéressantes. Mais ce salon n’a rien de politique ; s’il se teinte légèrement de littérature, il est avant tout voué à la musique. La maîtresse de la maison, excellente musicienne, se fait entendre dans des romances de sa composition ; elle déploie son double talent de cantatrice et de pianiste. Les plus illustres chanteurs et exécutants se font entendre chez elle : Laïs, Viotti, d’Alvimare, ancien garde du corps devenu harpiste et compositeur, que, sans craindre l’hyper bole, certains comparent à Orphée, et Garat qui, lorsqu’il la rencontrera dans un salon, voire dans une salle de concert, ne voudra chanter qu’accompagné par elle. Le compositeur Blangini, qui se glorifiera plus tard de ses amours avec Pauline Bonaparte, et dont les nocturnes, les opéras, connaissent déjà une grande vogue, évoque le souvenir de ce milieu où il rencontrait l’élite des gens d’esprit, des hommes de lettres et des artistes. La plus aimable bienveillance y accueille tous les talents, et il note « le charme inexprimable de la maîtresse de la maison »[26].

Elle entre en relations avec les personnages les plus importants de la société du Directoire. Son mari connaît Fonfrède, riche financier de Bordeaux. Mme Fonfrède donne un grand dîner en l’honneur de la reine du Directoire, l’ex-Mme de Fontenay, mariée depuis peu à Tallien ; Sophie Liottier y est conviée. Lorsqu’elle fait son entrée, elle voit Mme Tallien assise à côté de Mme Bonaparte. Elle a connu dans son enfance le belle Thérésia, mais n’ose le lui rappeler. Thérésia la surprend agréable ment en l’abordant avec sa grâce habituelle, et en lui proposant sa protection pour ceux des siens que la Révolution a étrillés. Elle la présente à Mme Bonaparte, qui se laisse encore appeler Mme Beauharnais avec une certaine complaisance. Parmi les autres convives, la pétulante Mme Hamelin parle de l’ancien régime avec le vicomte de Ségur, de chevaux avec Ouvrard, et de danse avec Trénitz.

Il ne manque plus que le général Bonaparte. Sa femme supplie qu’on ne l’attende pas.

— Il est sans doute retenu au Directoire pour affaire importante, et il serait désolé de vous faire manger un dîner réchauffé.

On lui obéit. Peu après, l’entrée du général ne produit pas plus d’effet que son absence. Il adresse quelques mots d’excuse à Mme Fonfrède qui ne répond pas ; Fonfrède lui envoie un petit salut de la main, et Mme Tallien un sourire. Seule, Mme Hamelin, l’esprit toujours sur le qui-vive, lui lance d’un bout de la table à l’autre :

— On voit assez que l’on ne se bat pas ici, général, car vous vous y faites bien attendre.

Il ne peut s’empêcher de sourire. Personne ne s’en occupe plus. À un coin de table, la conversation s’engage sur la nouvelle coiffure à cheveux courts de Mme Tallien. Mme Tallien a des amis et, sinon des ennemis, au moins des malveillants. Parmi les premiers figure ce Valmaléta qui lui dédie une poésie dans le Journal de Paris et déclare :

Doit-on être surpris si tout le monde l’aime ?

Tout le monde lui doit la vie et le bonheur.

Les seconds l’appellent l’Aspasie moderne, ou la sœur du Pot de la Révolution, parce qu’elle en soigna les malades.

— C’est dommage qu’une aussi belle femme soit à moitié chauve, dit un malveillant.

— Vous ignorez donc l’emploi qu’elle a fait de ses longs cheveux ? riposte Mme Hamelin. Vous lui devez probablement votre tête. Si, nattés en cordon les uns au bout des autres et pouvant ainsi passer par les barreaux d’une prison, ils n’avaient servi à transmettre à Tallien les lettres par lesquelles Mme de Fontenay lui demandait notre délivrance, Dieu sait ce que nous serions aujourd’hui ! Quant à moi, l’idée de ce que nous lui devons me fait trouver cette coiffure ravissante, et je prédis qu’avant un mois elle sera celle de toutes nos jolies femmes.

La mode de la Titus lui donnera raison. Assis à côté de Sophie Liottier, l’ex-marquis de Livry a observé attentivement Bonaparte, et dit à sa voisine :

— Ce jeune homme est pourtant amoureux de cette femme qui a six ans de plus que lui, ce qui, en style créole, équivaut au moins à douze, car dans nos colonies les femmes sont vieilles à trente-quatre ans.

— Je ne m’étonne pas qu’il en soit amoureux, elle est encore fort agréable.

— Ah ! ce qu’elle a de mieux, c’est son ascendant sur Barras.

Et le marquis de conter l’inconstance et la jalousie du vicomte de Beauharnais, dont sa femme souffrit : ce qui ne l’empêcha pas de le pleurer abondamment lorsqu’il passa de vie à trépas.

— Voilà bien les femmes : elles n’aiment et ne regrettent que ceux qui les tyrannisent.

— Cela n’est pas rassurant pour son nouveau mari, car il semble lui être bien soumis.

— Avec ce front et ce profil, on n’est soumis à personne. J’ai étudié Lavater, et, s’il faut l’en croire, ce petit gaillard-là ne doit pas être facile à mener.

Pendant ce dialogue à mi-voix, la gaîté de Mme Hamelin anime le dîner. Bonaparte reste silencieux. Au sortir de table, on passe dans un salon abondamment fleuri de jonquilles, de jacinthes, d’héliotropes. Mme Bonaparte se trouve mal ; on en accuse les fleurs. Mme Tallien, « toujours empressée d’être agréable à ses amis et de présager ce qui peut le mieux leur plaire », se penche vers Sophie Liottier et lui donne à entendre que cette indisposition a une tout autre cause. Bonaparte entend la confidence et, de longues années après, celle qui la reçut se rappelait l’expression de joie qui anima son visage. Sitôt sa femme revenue à elle, il lui serre la main, n’a pas l’air d’entendre l’adieu de

Sophie Gay Crayon par Isabey (Musée du Louvre)

Mme Tallien, passe devant Sophie Liottier sans

même la regarder, et s’éclipse. Dans le boudoir de

Mme Fonfrède, on renoue la ceinture antique de

Joséphine qu’on lui avait ôtée, et Mme Tallien fait

remarquer à sa jeune amie l’unique présent de

noces de Bonaparte à sa femme : un simple collier

où des chaînes de cheveux s’attachaient à une

plaque d’or émaillée, sur laquelle on lisait : Au

Destin !

Sophie Liottier a écouté avec un intérêt visible la conversation de Mme Hamelin, et ri de ses bons mots : sensible à ce petit succès, la Merveilleuse la considère d’un air bienveillant, et la jeune femme rentre chez elle avec le désir de retrouver bientôt la spirituelle créole[27].

Lorsque Bonaparte est promu divisionnaire après avoir canonné les royalistes sur les marches de Saint Roch, elle la rencontre à nouveau chez les Tallien.

Mme Tallien, au début, a éprouvé quelque peine à former un salon. On était trop près de la Terreur. Elle réussit cependant à attirer les députés et les banquiers que connut son père, puis des fournisseurs d’armées, le tout panaché de gens de lettres et d’artistes. Chez elle on dîne, on soupe, on fait de la musique, on joue gros jeu. Elle habite une petite maison de campagne plutôt que de ville. cette fameuse Chaumière, simple d’apparence, ornée à l’intérieur avec infiniment d’élégance et de goût, et où une pièce reproduit le boudoir d’Aspasie. Sophie Liottier trace un bref et saisissant croquis des principaux convives. D’abord le maître de la maison, au visage remarquable par sa douceur. « Rien dans ses manières ne s’oppose au désir qu’on éprouve d’oublier la plupart de ses actions politiques en faveur de celle que l’amour lui inspira pour le salut de la France. » Assis à droite de Mme Tallien, Barras, « un homme d’une taille imposante, dont le regard audacieux rappelle autant l’insolence d’un petit gentilhomme que la fierté d’un grand démocrate ; plus galant que poli, il affecte le langage léger, et ne parle des affaires publiques qu’en témoignant sa répugnance pour ce genre de conversation ». Cependant il lui faut bien se déranger au milieu du dîner pour recevoir les dépêches de Hoche qu’un courrier lui apporte.

À la gauche de Mme Tallien, un petit bossu devenu grand prêtre, le directeur La Réveillère-Lépeaux, qui rêve l’établissement d’un culte nouveau reposant sur le déisme, celui des théophilanthropes. « Rien n’est plus plaisant que sa fureur de convertir, si ce n’est la gravité de ceux qui se croient obligés d’écouter ses longs discours sur la nécessité de reconnaître un Dieu ». Bonaparte l’écoute en donnant les signes du plus profond dédain. Il est assis auprès d’Eugène de Beauharnais. Personne ne prête attention à lui. On écoute un ex-marquis dont le babil rappelle les petits soupers de Versailles. Bonaparte surveille jalousement un brillant colonel d’artillerie et Marie-Joseph Chénier qui s’efforcent de plaire à Joséphine. Sophie Liottier a connu dans son enfance le père des deux Chénier. Elle a toujours été prévenue en faveur d’André. Elle a bien étudié le caractère de Marie-Joseph, et en donne un excellent portrait.

« L’esprit de Chénier joint l’emportement de la passion à l’impertinence de l’ironie. Dédaigneux pour tout ce qui n’exalte pas son imagination, sa préférence est une sorte de triomphe obtenu sur son amour-propre : on s’en trouve plus fier que flatté ; car quoiqu’elle soit rare, le mérite n’en est pas toujours l’objet. Sensible jusqu’à la faiblesse, généreux jusqu’à la prodigalité, vain jusqu’à la folie, impérieux jusqu’à l’insolence, l’amour du succès l’a seul porté à prendre cet état de républicain, auquel sa nature était complètement opposée. Mais il veut avant tout voir briller son génie, faire représenter ses ouvrages, jouir de la célébrité que lui promet tait un talent supérieur, réussir enfin ; et comme cela devient toujours moins difficile quand on se range du parti le plus fort, il s’est enrôlé dans les troupes de Robespierre, sans prévoir où ce chef sanguinaire le conduira. » Il lui est resté attaché par crainte plutôt que par opinion, et ce sera la source de la maladie qui mettra dix ans à le tuer. Dès l’époque où nous sommes, il a deviné, « grâce à son esprit d’auteur, le despote qui couve sous Bonaparte, dont la jalousie ne cessera de l’accabler sous les preuves d’une rancune vraiment italienne[28] ».

Sophie Liottier évoquera plus tard la quantité de sentences républicaines que l’on débite ce soir-là sur l’horreur du pouvoir absolu, devant celui qui va si prochainement s’en saisir.

Cette période du Directoire lui laisse dans l’esprit, et même dans l’allure, des traces ineffaçables. Sainte-Beuve le remarque justement : ses souvenirs les plus vifs datent des bulletins de l’armée d’Italie[29]. La danse, la musique, le théâtre, les réceptions mondaines où elle coudoie les personnes les plus en vue de ce temps, lui composent une existence unissant les plaisirs à un intérêt passionnant.

Malheureusement, cette médaille a son revers. La jeune femme laisse l’argent couler facilement entre ses doigts : son vieux mari, qui jadis avança des sommes assez rondelettes à sa belle-mère, tient serrés les cordons de la bourse. Il donne libre cours à ce caractère peu commode qui l’incitera par la suite à intenter procès sur procès aux gens avec lesquels il entrera en contact. La vie du ménage devient de plus en plus difficile. Un beau jour, en 1799, elle se rompt. Sophie de La Valette reprend son nom et sa liberté. Elle conserve l’éducation de ses enfants. Elle ne tardera pas à se remarier, mais cette fois avec un homme dont elle a dit : « Il n’en est pas de plus selon moi que lui ». Il lui donnera le nom sous lequel elle passera à la postérité.

De huit ans plus âgé qu’elle, Jean-Sigismond Gay était né à Lyon le 9 février 1768. Son grand-père, François Gay, était originaire de La Roche, dans la Haute-Savoie. Son père, Joseph Gay, né à Aix les-Bains en 1724, épousa en 1765 la fille d’un négociant de la place des Terreaux, à Lyon, Marie Claudine-Louise Galy. Il en eut six enfants[30] qu’il fit solidement instruire ; cette tradition se perpétua dans la famille. Il acquit une belle fortune, et acheta en 1774, d’un officier supérieur de l’armée sarde, M. de Chabod, la terre de Lupigny, située dans les environs de Chambéry, sur le territoire de la commune de Boussy, près Rumigny. La possession de cette terre lui valut la noblesse que lui conféra, le 10 avril 1782, le roi de Sardaigne, Victor Amédée II. Malheureusement, le château avait grand besoin de réparations, et dévora la fortune de Joseph Gay ; il dut abandonner ses biens à ses créanciers le 10 avril 1782 ; le chagrin le mina : sa femme et lui moururent l’année suivante. Leurs enfants réunirent ce qui leur restait des biens paternels, se retirèrent à Chambéry, puis, en pleine Révolution, vinrent chercher fortune à Paris. La sœur aînée de Sigismond, Marie-Françoise, présidente de la Société philanthropique des Dames de Chambéry, avait reçu en 1793 une lettre de félicitations de l’abbé Grégoire. À Paris, elle cherche à se créer des ressources en faisant des traductions ; anglicisant son nom, elle signe : Mary Gay, celle d’Eléonore de Rosalba d’Anne Radcliffe, et celle des Secrets de famille, de Miss Peat. Elle publiera même un roman de son cru, Albertine, sorte d’autobiographie. Elle épouse Nicolas-Gabriel Allart, qui menait de front les affaires et les plaisirs ; il dirigeait un cabinet d’affaires achalandé ; il gérait les intérêts de grandes villes de France, et de villes conquises, Lyon, Toulouse, Aix-la-Chapelle, etc. Regnauld de Saint-Jean-d’Angély l’avait mis fort en crédit auprès des ministres. Il recevait une société spirituelle et distinguée où figuraient Chénier, Talma, Arnault et Duroc. Ce dernier lui procura d’avantageuses missions financières en Italie. Allart emmena sa femme : ainsi leur fille aînée, la fameuse Hortense Allart, vint au monde à Milan en 1801 ; la seconde, Sophie Allart, née à Paris en 1804, sera peintre, voyagera beaucoup, et épousera, à Rome, un négociant français, Gabriac ; elle reste très liée avec ses cousines Gay[31].

Sophie de La Valette a rencontré Sigismond Gay dans le monde. Il revient d’un voyage de trois ans en Egypte[32]. Elle n’a pas hésité à abandonner, avec son premier mari, cinquante mille livres de rentes ; elle n’hésite pas davantage à épouser un homme sans autre fortune que ses capacités ; elle aime l’argent pour le dépenser, mais elle n’y tient pas autrement, et sait aussi bien s’accommoder de l’abondance que de la disette.

En janvier 1803, elle perd accidentellement fille Emma-Sophie[33] à peine âgée de cinq ans. Pour pleurer son enfant, elle s’est retirée « à un bout de Paris », dans un quartier « très désert », rue de La Rochefoucauld. Elle y fait une singulière rencontre.

Mlle Contat, de la Comédie-Française, offrait avec la mère de Sophie Gay une ressemblance si frappante, que la première fois que la jeune femme la vit jouer, une telle crise de larmes la saisit qu’il fallut l’emporter de la salle. Elle tenta vainement de vaincre cette émotion, et dut renoncer à aller au Théâtre-Français les soirs où jouait Mlle Contat. Or voici que l’actrice choisit, en guise de maison de campagne, celle précisément attenante à la maison de Sophie Gay, rue de La Rochefoucauld. Un jardin l’entoure :

« Un mur très bas séparait ce jardin du mien, conte Sophie Gay. Des fenêtres de mon appartement on voyait le parterre, les pelouses, l’allée où se pro menait habituellement Mlle Contat. Quand le temps le permettait, je me promenais le long du mur qui séparait nos allées de tilleuls, et j’écoutais avec délices les accents de cette voix qui faisait battre mon cœur ; car le temps opère d’une manière étrange sur la douleur, et le souvenir qui nous tue aujourd’hui devient plus tard une triste et douce volupté de l’âme. Je ne saurais peindre ce que j’éprouvais en retrouvant, dans un être complète ment étranger à moi, ces regards, ces gestes, ces inflexions auxquelles j’étais accoutumée à obéir, ce sourire gracieux qui me récompensait de tout. Mon imagination était quelquefois exaltée par cette ressemblance jusqu’à la folie. Je restais des heures entières à contempler ce beau visage, à suivre tous les mouvements de cette femme qui me faisait l’effet d’une résurrection. »

Mlle Contat n’est pas sans remarquer ce manège. Elle en parle au vicomte de Ségur, un intime de sa voisine. Ségur répète le propos. Sophie Gay promet que Mlle Contat n’aura plus à se plaindre de son importunité, mais le vicomte l’engage à se donner tout à son aise le plaisir de contempler la belle actrice :

— Vous êtes inconnue dans un village, et à la campagne on voisine toujours.

D’ailleurs, Mlle Contat reçoit ce qui reste de la meilleure compagnie de Paris On n’est pas exposé, dit le vicomte, à rencontrer chez elle les talents jacobins qu’accueille Sophie Gay : allusion à Talma, auquel Ségur en veut toujours pour avoir épousé Julie Carreau, qu’il aimait.

Quelques jours plus tard, Vigée, le frère de Mme Lebrun, l’illustre peintre, tout dévoué à Mlle Contat qui jouait sa pièce l’Entrevue à la Comédie Française, et qu’il inondait en vers de sa reconnaissance et de son admiration, propose à Sophie Gay d’assister chez sa voisine à la lecture du Mérite des femmes, de Legouvé. Le lendemain, un billet « ayant toute la grâce d’une conversation spirituelle » confirme la démarche de l’ambassadeur.

Sophie Gay, émue en entrant pour la première fois dans le salon d’une actrice, se rassure vite. Ni son état, ni l’embonpoint de la quarantaine n’enlèvent rien aux manières distinguées, à la politesse affectueuse de la maîtresse de la maison. Sur un canapé, voici la marquise de Jaucourt et Mme Desprez, sur un autre Mme de Soulès, femme du receveur général de Rouen, et la célèbre Mme Lebrun, que la postérité connaît sous le nom de Vigée-Lebrun. Près d’elles M" de Beaufort et Legouvé, et la jeune et ravissante beauté de Mlle Mars. Côté des hommes, le comte Louis de Narbonne, qui aima d’amour Mlle Contat et l’aime aujourd’hui d’amitié ; le marquis de Jaucourt, le vicomte de Ségur, le marquis de Girardin, le marquis de Gontaut-Saint-Blancar, MM. Vigée, Desprez, de Parny, maints auteurs joués par Mlle Contat. Ils discutent les innovations littéraires et dramatiques du jour ; Sophie Gay voit juste en y discernant le début du romantisme, le berceau de la poésie romantique et du drame historique. En 1837, elle écrit : « Nous n’avons que la caducité du romantisme ».

Le vicomte de Ségur vient s’asseoir auprès d’elle. Il lui nomme les personnes qu’elle ne connaît pas, non sans parsemer la nomenclature des pointes de sa verve caustique.

Voici Colin d’Harleville, un petit vieux aux yeux baissés, à l’attitude modeste, toujours blotti dans un coin du salon pour qu’on aille l’y chercher : « la violette de l’Institut », une violette prétend-on, en procès avec toute sa famille. Il conserve une haine farouche contre Fabre d’Églantine, ce septembriseur qui imagina de remplacer les noms des saints du calendrier par des noms de légumes :

— J’ai cherché, dit Ségur, celui qui avait pris la place de mon patron : il se trouva que je m’appelais Chou-frisé.

Ce nom s’accorde si bien aux frisures de la coiffure à l’ancienne mode arborée par le vicomte, que Sophie Gay rit de bon cœur.

Le gros monsieur poudré qui cause avec Colin d’Harleville est Desfaucherets, l’auteur du Mariage secret ; il possède à un degré éminent le genre d’esprit à la mode, parle avec aisance, et cultive le jeu de mots[34]. Près d’eux, la figure spirituelle de Népomucène Lemercier ; celui-là, Sophie Gay le reconnaît : en 1797, un de ses amis le lui amena dans sa loge le soir de la première représentation d’Agamemnon, où Lemercier triompha. Le public appelait l’auteur à grands cris ; chose difficile, il sut répondre aux compliments sans ridicule présomption ni hypocrite modestie. Sophie s’étonne d’apercevoir Alexandre Duval, un ami de son mari ; elle sait que récemment il refusa une modification réclamée par Mlle Contat à son rôle dans Édouard en Écosse, alors en répétitions ; Mlle Contat lui jeta le rôle à la tête ; il jura que si l’on y changeait un iota, il retirerait sa pièce. Mais une brouille entre gens aussi nécessaires l’un à l’autre ne pouvait durer longtemps.

Ségur désigne encore Emmanuel Dupaty, qui signa avec lui l’Opéra-comique, un petit acte auquel Sophie Gay accorda les honneurs de la scène dans sa maison de campagne de Fontenay-le-Bel, et enfin M. de Parny, le fils du poète érotique, récemment marié avec Mlle Contat — soit dit en confidence, — mariage tenu secret jusqu’au jour où elle quittera la Scène.

Justement, elle s’avance vers le vicomte. La table et le verre d’eau, classiques depuis le règne de Louis XIV où commença le goût des lectures[35], attendent toujours Legouvé. Or, Legouvé est en retard, à son habitude : il faut distraire les invités et calmer leur attente. L’antique bat son plein : on a donné à Mlle Contat une lyre d’invention nouvelle, qui remplace la guitare. Mlle Contat apporte cet instrument au vicomte de Ségur, et le prie de s’accompagner une chanson. D’autres ont refusé, parce que la lyre oblige à une position ridicule. Ségur se dévoue. Quel air, avec cette lyre, ses cheveux frisés et poudrés, ses mines de l’ancienne cour, sa voix frêle, sa prononciation périmée ! Sophie Gay n’avait pas alors « cette charitable hypocrisie qui sait jouir des ridicules en silence ». Elle éclate de rire, tout le salon en fait autant, y compris le chanteur, qui s’installe devant une glace pour jouir du comique de sa propre pose.

Legouvé arrive enfin. Il s’assied devant le verre d’eau, et sa voix grave et sonore annonce le Mérite des femmes.

— Ah ! Tant mieux ! ce ne sera pas long, murmure le vicomte de Ségur à l’oreille de sa voisine.

Il s’agit du dévoûment des femmes sous la Terreur. À certaines allusions, les regards se tournent vers Mme Lebrun, radieuse, les yeux brillants de joie, le teint jeune et frais, les cheveux blonds admirables, heureuse de se retrouver dans un pareil milieu après les tristesses de l’exil.

La lecture terminée, on félicite l’auteur. Sophie Gay fait remarquer le bon goût, la grâce, la coquetterie des compliments que tourne Louis de Narbonne, au vicomte de Ségur, qui en profite pour placer une anecdote. En 1792, après son ministère où il avait dépensé sans compter, il fallut à Narbonne trente mille livres pour éviter la prison. Un indiscret l’apprit à Mme de Staël, qui courut les demander à son mari.

— Ah ! Vous me comblez de joie ! s’écria M. de Staël, qui ajouta en donnant les trente billets de mille : « Jugez de mon bonheur : je le croyais votre amant ! »

M. de Parny offre la main à Sophie Gay pour passer dans la salle à manger, où l’on soupe. Et comme on est chez une comédienne, la soirée finit sur une scène de comédie. Florence, modeste confident sur les planches, excellent semainier par ailleurs, annonce qu’une indisposition de Talma oblige à changer le spectacle. Pour sauver la recette, la Comédie supplie Mlle Contat de jouer le Misanthrope et les Fausses Confidences. Vigée a parié que, quoi qu’il sollicite, Florence l’obtiendra. « Je ne veux pas jouer demain », répète l’artiste. Florence plaide en vain sa cause. Il va se retirer, quand soudain, avec l’accent du désespoir, il s’écrie :

— En vérité, madame, vous êtes sans pitié ! m’obliger, à l’heure qu’il est, d’aller faire réveiller Mme Petit pour la conjurer de vous doubler demain dans la Mère coupable ! C’est une barbarie, car elle est souffrante aussi, et pourtant, elle jouera, j’en suis sûr. Elle est si bonne camarade !

À mi-voix, Vigée dit à Sophie Gay :

— Faites attention : la scène commence.

En effet, Mlle Contat se radoucit. Pourquoi ne ferait-on pas relâche ? Non : on ne peut sacrifier une recette. Le vicomte de Ségur a bien vu l’effet produit par le nom de Mme Petit. Il blâme Mlle Contat de résister aux prières de ses camarades et aux vœux du public. On l’approuve, et Mlle Contat, charmée de se voir contrainte à faire ce qu’elle désirait, rappelle Florence :

— Puisqu’on le veut absolument, je jouerai demain le Misanthrope et les Fausses Confidences[36].

À partir de ce jour, les relations se nouent entre Sophie Gay et la comédienne. Mlle Georges nous en apporte l’écho, et ajoute quelques touches au tableau précédent : Mlle Contat, « toute grande dame qu’elle est », a accepté du Gouvernement un pavillon près de l’Odéon. Le pavillon est vilain, la salle à manger vilaine, le salon inexistant ; elle reçoit dans sa chambre à coucher… mais elle est logée pour rien. La plume un peu pointue de Mlle Georges continue : elle est très aimable chez elle ; « malgré tout, il y a toujours de cette charmante impertinence dont elle s’est fait une agréable habitude. M. de Parny est un gentilhomme qui s’est placé, par attachement sans doute, dans une singulière position. On le prendrait volontiers, malgré ses excellentes manières aristocratiques, plutôt pour l’intendant de la maison que pour le futur époux de cette grande artiste. Moi, fort ignorante de cette vie intime, j’étais mal à l’aise quand M" Contat lui disait : « Sonnez, je vous prie, mon cher, pour qu’on verse le café ». Et voici com ment M" Georges a vu, sans indulgence, Sophie Gay : « J’ai dîné chez M" Contat, il y a deux jours, avec M" Gay. C’est une aimable et spirituelle femme ; mais, bon Dieu ! qu’elle doit être fatiguée ! Elle parle bien, mais elle parle sans discontinuer »[37].

Toujours sous le Consulat, le souvenir d’un dîner chez la marquise de Condorcet se grave dans la mémoire de Sophie Gay. La marquise de Condorcet, demeurée belle, abhorre la Terreur qui lui a pris son mari, mais conserve son enthousiasme pour les idées nouvelles, mitigé par le regret de quelques préjugés anciens. Suivant cette double disposition de son esprit, elle réunit dans son salon les repré sentants des partis les plus opposés. Ils se détestent, et font des frais pour se plaire, preuve de la puis sance de l’esprit qui répudie les opinions et les antipathies pour jouir du charme de la conversation. La misère et la mort ont établi une certaine égalité. « Le gentilhomme le plus entiché de ses vieux pré jugés saisit avec empressement l’occasion d’y être infidèle en se rapprochant du plébéien éloquent ou de l’artiste spirituel auquel il devait de sortir de prison. »

Outre la jeune fille de la maison aux traits « angéliques », les convives sont Garat l’Idéologue, son neveu Maillat Garat, le chevalier de Panat, Benjamin Constant, Siéyès, Mme Talma. Détail typique de cette société aux éléments contradictoires : Sophie Gay est assise à table entre Chénier et le vicomte de Ségur. Étonnée, curieuse, elle regarde et elle écoute avide ment des hommes offrant de tels contrastes.

Le nom de Chénier lui fait un peu peur. Cependant le jacobin s’humanise, quitte son air dédaigneux, se fait gracieux, se vante d’un léger service rendu à Sigismond Gay : il ne s’agirait de rien moins que de lui avoir sauvé la vie, en le tirant de la Conciergerie la veille du jour où il devait comparaître devant le tribunal révolutionnaire.

D’un côté les manières aristocratiques de Chénier, de l’autre la gaîté républicaine du vicomte de Ségur : vieil ami à l’amitié coquette, car chez lui la coquetterie se mêle à tout, il n’oublie pas que sous la Terreur Sophie Gay l’a reçu en dépit de ses ailes de pigeon, de sa perruque poudrée, de sa mise aristocratique qu’il s’obstinait à ne pas quitter, et qui pouvait compromettre ses amis aussi bien que lui. Elle le voyait aussi beaucoup chez Mme de Courcelles, qui demeurait dans la même maison. Toutes deux lui prêchent inutilement la prudence : il ne peut retenir une épigramme. Quand on frappe les revenus d’un impôt du quart, il lance un distique :

Moi j’ai payé mon quart, et dis avec Voltaire :

À tous les cœurs bien nés que la patrie est chère !

À Elleviou qui le traite sans la moindre cérémonie, il fait ingénieusement sentir qu’il n’admet pas ce manque d’égards, en lui disant avec humilité :

— Monsieur, pourquoi ces airs de hauteur ? Depuis la Révolution, ne sommes-nous pas tous égaux ?

Aujourd’hui, cet élégant du dernier règne a gardé la raideur de sa taille droite, mais, sous son cha peau à cornes et sa perruque, il a perdu beaucoup de cheveux, et il affirme avoir donné un nom à chacun de ceux qui lui restent[38].

À gauche, Sophie Gay entend des sarcasmes amers contre l’esprit superficiel et la frivolité des gens de l’ancienne cour ; à droite, elle entend railler les ver tus civiques de ces fiers républicains qui mouraient de peur les uns des autres. En face, Benjamin Constant plaisante avec douceur, finesse et malice les ridicules prétentions des marquis de L’Œil-de-Bœuf et celles des jeunes Romains du Directoire ; Garat, « dont le républicanisme se disposait dès lors à tous les sacrifices qu’il a faits depuis au règne de l’empereur », n’émet que des aphorismes conciliants.

Sophie reproche au vicomte de Ségur de ne pas dissimuler sa malveillance pour Chénier, de le haïr si haut :

— Moi, le haïr ! dit Ségur en souriant, pas le moins du monde ! et pourvu qu’il veuille bien ne pas fraterniser avec moi… car vous savez ce qu’il en coûte pour…

Elle ne lui permet pas d’achever cette plaisante rie sanglante, et se retourne brusquement vers Chénier, craignant qu’il n’ait entendu. Chénier s’imagine que les fadeurs du vieux courtisan l’impatientent, et l’en complimente comme d’une preuve de bon goût. Et la voici obligée de défendre Ségur contre les épigrammes du républicain sur les ridicules courageux du gentilhomme.

Le dîner terminé, son mari la présente à une personne qui, dit-il, fit intervenir Benjamin Constant auprès de Chénier pour le sauver. Elle préfère avoir au jacobin cette obligation moins directe. Elle parle à plusieurs reprises des sept incarcérations dont son mari aurait été victime pendant la Terreur : la vérité oblige à reconnaître qu’elle a exagéré. Sigismond Gay fut peut-être considéré comme suspect, peut-être menacé : il n’alla pas une seule fois en prison ; les registres d’écrous des prisons de Paris en font foi. Nous avons connu des gens qui, pour s’être fait tué en 1848, réclamaient des bureaux de tabac à la troisième République : dès le Consulat, il était de bon ton, et pouvait devenir profitable, de se targuer de persécutions qu’on aurait subies sous la Terreur. Quoi qu’il en soit, Sophie assiste en observatrice avisée et curieuse aux transformations de la société française, dont elle note les phases avec justesse, et avec esprit[39].

Dès cette époque, elle est piquée de la tarentule littéraire. Elle n’est pas la seule. « Aucun siècle n’a commencé avec un aussi grand nombre de femmes de lettres », dit Fortunée Briquet au Premier Consul, en lui adressant son Dictionnaire historique des Françaises. C’est vrai. On comptait auparavant beau coup de femmes d’esprit et peu de femmes de lettres : la proportion est inversée. Mmes Desroches, Clément, Sarrazin, Lafontaine, Sommery, de Flamanville, Marie Courchamps, de Vannoz, Levesque, de Saint-Venant, Quesnard, Gacon-Dufour, Bonne, Mallarmé, Barthélemy Hadot, Chemin, de Montanclos, et cent cinquante autres également célèbres, encombrent les devantures des libraires avec des romans intitulés Méliosa, Koraïne, Ursule, Aurélie, Edmond et Henri, Isaure et Elvire, etc. Tandis que sous Louis XVI la jeune femme qui écrit est avant tout sentimentale, elle arbore sous le Directoire une belle impudeur et les principes les plus hardis. Sous le Consulat et l’Empire, elle se militarise, aime et admire la Gloire, et, ajoute malicieusement Sainte-Beuve, s’honore de la récompenser. La Restauration verra l’avènement de la femme pâle et frêle qui soupire aux Méditations et raffine sur les idées et les sentiments ; sous Louis Philippe, elle se teintera de socialisme, s’inspirera de George Sand, de Musset, d’Eugène Sue, rêvera son émancipation totale, et s’affirmera en fumant des cigarettes, voire des cigares.

Dès le Directoire, le poète Lebrun disait :

Rassurez les Grâces confuses ;

Ne trahissez point vos appas ;

Voulez-vous ressembler aux Muses ?

Inspirez, mais n’écrivez pas.

Mme P…… répond. Elle paraît, à une séance de l’Athénée, — extraordinaire réunion de beaux esprits, — la taille élancée, le regard audacieux, la voix pure et sonore ; elle monte à la tribune, et riposte par une Épître aux femmes, où elle dit :

De l’étude de l’Art la carrière est ouverte ;

Osons y pénétrer. Eh ! qui pourrait ravir

Le droit de les connaître à qui peut les sentir !

Elle aurait complètement gagné sa cause, dit Sophie Gay, « si, fière d’avoir rimé des vers charmants, elle avait renoncé au vain plaisir de les lire elle-même… Car si la manie des vers rend une femme ridicule, le goût des arts ajoute à son amabilité. C’est au mérite de ses ouvrages qu’est attaché le pardon d’un auteur féminin. » Tant de femmes écrivent que déjà l’on peut dire : « Quand une femme écrit, elle est une dixième Muse ; quand elle n’écrit pas, elle a encore la ressource de se croire la modeste violette », pensée notée sans signature dans les Causeries du monde, mais qui porte indubitablement la griffe de Sophie Gay[40].